Commissaires: Roland Wetzel, Tabea Panizzi (assistante curatoriale)

Au musée Tinguely de Bâle jusqu'au 2 novembre 2025

L'exposition Julian Charrière. Midnight Zone est produite par le Musée Tinguely, Bâle, en coopération avec le Kunstmuseum Wolfsburg.

« L’eau n’est pas un paysage, elle est la condition de toute vie, la première enveloppe de la Terre, le moyen de notre devenir. » Julian Charrière

Introduction

Une des préoccupations centrales de l’artiste franco-suisse Julian Charrière est la question de savoir comment l’homme habite le monde et comment celui-ci nous habite à son tour. Dans le cadre d’une vaste exposition individuelle, le Musée Tinguely présente des photo graphies, des sculptures, des installations et de nouvelles œuvres vidéo qui traitent de notre relation à la Terre en tant que monde de l’eau – cet élément qui recouvre la majeure partie de notre planète, avec ses mers, ses lacs et ses glaces, à la fois habitat d’une myriade d’organismes et hôte de systèmes circulatoires essentiels à la stabilité de notre climat. Déployée sur trois étages, l’exposition Midnight Zone explore les écologies sous-marines, de l’influence locale du Rhin aux océans lointains, tout en analysant la complexité de l’eau en tant que milieu élémentaire affecté par les altérations anthropiques. Par la réflexion qu’elle mène sur le flux et la matérialité de l’eau, sur sa profondeur et ses implications politiques, sur ses dimensions à la fois profanes et sacrées, cette exposition personnelle agit comme un kaléidoscope et nous invite à nous immerger pleinement.

Une des préoccupations centrales de l’artiste franco-suisse Julian Charrière est la question de savoir comment l’homme habite le monde et comment celui-ci nous habite à son tour. Dans le cadre d’une vaste exposition individuelle, le Musée Tinguely présente des photo graphies, des sculptures, des installations et de nouvelles œuvres vidéo qui traitent de notre relation à la Terre en tant que monde de l’eau – cet élément qui recouvre la majeure partie de notre planète, avec ses mers, ses lacs et ses glaces, à la fois habitat d’une myriade d’organismes et hôte de systèmes circulatoires essentiels à la stabilité de notre climat. Déployée sur trois étages, l’exposition Midnight Zone explore les écologies sous-marines, de l’influence locale du Rhin aux océans lointains, tout en analysant la complexité de l’eau en tant que milieu élémentaire affecté par les altérations anthropiques. Par la réflexion qu’elle mène sur le flux et la matérialité de l’eau, sur sa profondeur et ses implications politiques, sur ses dimensions à la fois profanes et sacrées, cette exposition personnelle agit comme un kaléidoscope et nous invite à nous immerger pleinement.

Développement

Dans Midnight Zone, Julian Charrière invite le public à penser et à ressentir l’eau, comme atmosphère, comme mémoire, comme mouvement et parenté. Entre descente sous-marine et suspension cryosphérique, l’exposition évolue comme une réflexion immersive sur les mondes fluides – non pas la mer comme surface, mais comme une matière où les frontières se dissolvent. Pour l’artiste, cet espace est non seulement comme un lieu dans lequel on peut pénétrer, mais aussi un monde dans lequel on peut s’immerger et se mouvoir, pour devenir perméable à ses pressions, ses profondeurs, ses rêves.

Midnight Zone rassemble une série d’investigations fondamentales : des œuvres antérieures côtoient de nouvelles commandes majeures qui retracent la longue exploration de Charrière sur les seuils environnementaux.

L’exposition

Répartie sur trois niveaux, l’exposition ne s’intéresse pas à l’eau comme motif, mais comme médium : la matière à travers laquelle les histoires sédimentent, les crises adviennent et les formes changent d’état. Le titre fait référence à la zone bathypélagique de l’océan, où la lumière du soleil disparaît et la vision s’amoindrit.

Les films

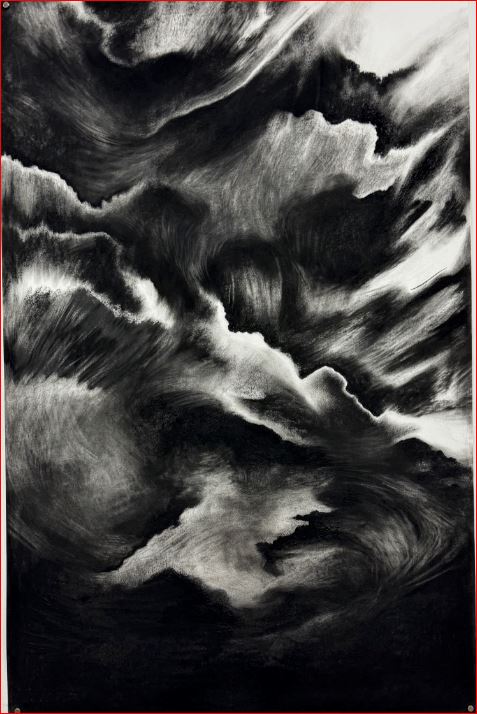

Dans le film éponyme Midnight Zone (2025), une lentille de Fresnel – utilisée pour les phares et donc pour guider à distance – est inversée et descendue dans les abysses. Filmée à l’aide d’un véhicule sous-marin télécommandé, cette descente est à la fois littérale et métaphysique, un voyage dans un espace qui échappe à toute orientation, où des nodules polymétalliques – objets de désir industriel – reposent au milieu d’écologies ancestrales. Ici, la lumière ne révèle pas, elle fracture. L‘œuvre oscille parmi les rêves tout éclairant les angles morts de notre quête de progrès.

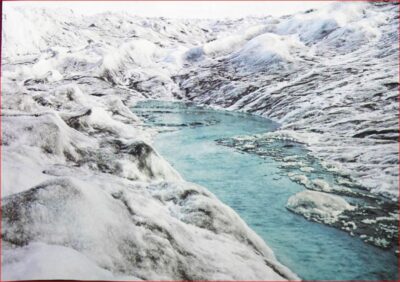

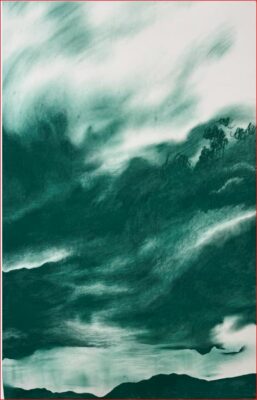

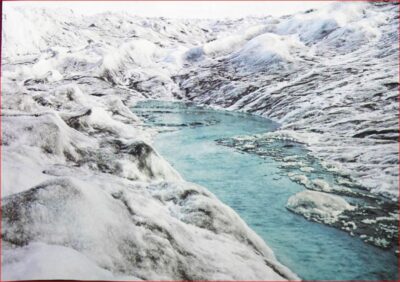

Dans Albedo (2025), filmé sous l’océan Arctique entre des icebergs, le regard se déplace à nou veau. Cette fois, le public suit l’eau tandis qu’elle évolue entre solide, liquide et vapeur, comme une chorégraphie de changements d’état en temps réel. Plutôt que de présenter la fonte comme une catastrophe, le film résiste au sublime. Il propose plutôt une étude du flux, des atmosphères et des absences. Il révèle la mer comme une sorte de pensée, illimitée, déstabilisante, impossible à contenir. La caméra flotte, elle recadre et libère. Il n’y a pas de perspectives fixes – seulement dérive, suspension, dispersion.

Ces deux films ancrent l’exposition, laquelle se conçoit tel un système hydrologique, évoluant entre états matériels, logiques spatiales et registres émotionnels. Avec Bâle et son histoire fluviale en toile de fond, Midnight Zone a trait à la présence politique et infrastructurelle de l’eau. Comme un lien entre glaciers et océans, le Rhin coule tranquillement près du musée, à la fois vecteur d’échanges commerciaux et filon sensible au climat.

Le son, lui aussi, se déplace tel un courant à travers l’exposition – subtil, immersif et subaquatique. Il façonne une expérience synesthésique qui invite le public non seulement à regarder, mais à écouter, à ressentir et à se connecter à un autre mode de perception : un mode plus proche du repos, suspendu, comme sous l’eau.

À travers le film et la vidéo, la sculpture, la photographie et l’installation, la pratique multidisciplinaire de Charrière est marquée par des projets immersifs basés sur un travail de terrain au sein de sites chargés d’écologie et de symboles: glaciers, volcans, zones d’essais nucléaires et écosystèmes sous-marins. Au fil de ces rencontres intimes avec des environnements fragiles, il explore la manière dont l’activité humaine s’inscrit dans la structure de la planète tout en modifiant subtilement ses surfaces, son atmosphère et son avenir.

Mêlant observation scientifique et poésie spéculative, ses œuvres mettent en avant les paysages comme des processus physiques, dépositaires de la mémoire et vecteurs de l’imaginaire culturel. Plutôt que d’illustrer directement les crises environnementales, Charrière crée des espaces où l’émerveillement et l’inquiétude cohabitent, pour permettre au spectateur d’expérimenter les contradictions et les tensions de notre condition actuelle. Sa pratique explore les héritages coloniaux et extractivistes ancrés dans les actes d’exploration, la représentation du paysage et les technologies de la vision. Dans l’exposition Midnight Zone, le travail de Charrière entend offrir un mode de savoir sensoriel, une façon d’habiter les conditions li quides de notre planète. Ici, l’eau n’est pas considérée comme le théâtre d’un drame humain, mais comme une protagoniste.

Mêlant observation scientifique et poésie spéculative, ses œuvres mettent en avant les paysages comme des processus physiques, dépositaires de la mémoire et vecteurs de l’imaginaire culturel. Plutôt que d’illustrer directement les crises environnementales, Charrière crée des espaces où l’émerveillement et l’inquiétude cohabitent, pour permettre au spectateur d’expérimenter les contradictions et les tensions de notre condition actuelle. Sa pratique explore les héritages coloniaux et extractivistes ancrés dans les actes d’exploration, la représentation du paysage et les technologies de la vision. Dans l’exposition Midnight Zone, le travail de Charrière entend offrir un mode de savoir sensoriel, une façon d’habiter les conditions li quides de notre planète. Ici, l’eau n’est pas considérée comme le théâtre d’un drame humain, mais comme une protagoniste.

Roland Wetzel directeur du musée Tinguely

« Une des qualités particulières du travail de Julian Charrière est de transposer la recherche artistique en des univers visuels qui permettent d’accéder par les sens à des thèmes complexes. Dans notre exposition, c’est le « sentiment océanique » qui nous immerge visuellement et physiquement, en déclenchant simultanément une réflexion sur les enjeux écologiques pressants de notre époque.»

« Une des qualités particulières du travail de Julian Charrière est de transposer la recherche artistique en des univers visuels qui permettent d’accéder par les sens à des thèmes complexes. Dans notre exposition, c’est le « sentiment océanique » qui nous immerge visuellement et physiquement, en déclenchant simultanément une réflexion sur les enjeux écologiques pressants de notre époque.»

Julian Charrière

« Bien que l’océan représente 95 % du volume habitable de la Terre, nous continuons de vivre comme si la planète s’arrêtait à ses côtes. Mon travail part de cette dissonance, entre l’échelle de la mer et les limites de notre imaginaire culturel. La science peut cartographier et mesurer les profondeurs, mais ne peut nous les faire ressentir. Nous n’avons pas seule ment besoin de connaissances, mais d’une culture de proximité – une culture qui nous lie émotionnellement et imagi nairement à ce vaste monde vital. L’art, je crois, peut servir de lien. Il nous invite à habiter les profondeurs non pas comme une abstraction ou une ressource, mais comme un espace vital dont notre survie dépend intimement. »

« Bien que l’océan représente 95 % du volume habitable de la Terre, nous continuons de vivre comme si la planète s’arrêtait à ses côtes. Mon travail part de cette dissonance, entre l’échelle de la mer et les limites de notre imaginaire culturel. La science peut cartographier et mesurer les profondeurs, mais ne peut nous les faire ressentir. Nous n’avons pas seule ment besoin de connaissances, mais d’une culture de proximité – une culture qui nous lie émotionnellement et imagi nairement à ce vaste monde vital. L’art, je crois, peut servir de lien. Il nous invite à habiter les profondeurs non pas comme une abstraction ou une ressource, mais comme un espace vital dont notre survie dépend intimement. »

Elle est perçue comme archive, miroir, solvant et signal conservant la mémoire des glaciers et des minéraux de demain. Il souhaite montrer comment elle relie notre respiration à la biosphère et révèle la fragilité d’un monde façonné par l’évaporation, la fonte et la sédimentation.

L’exposition nous rappelle que l’océan n’est pas l’opposé de la Terre, mais sa condition préalable. L’humanité est suspendue à ses flux – biologiques, historiques et imaginaires. Dans les œuvres présentées à Bâle, l’artiste n’entend pas nous montrer la mer, mais la laisser parler, vibrer et respirer à travers l’image, le son et une chorégraphie élémentaire. Il en résulte non pas une représentation, mais une résonance : un état d’intimité atmosphérique, une invitation à voir à travers ses courants.

Biographie

Julian Charrière (né en 1987) est un artiste franco-suisse basé à Berlin. Il s’intéresse aux histoires culturelles et environnementales ancrées dans les paysages naturels. Ses œuvres bousculent les échelles de temps géologiques et humaines, elles révèlent les forces lentes et souvent invisibles qui façonnent et remodèlent les terrains et les imaginaires historiques. Diplômé de la Universitat der Künste (UdK) de Berlin, Charrière a collaboré avec l’Institut für Raumexperimente (Institut d’expérimentation spatiale) d’Olafur Eliasson. Ses œuvres ont été exposées au niveau international, avec des expositions personnelles notamment au Danemark, ARKEN Museum of Contemporary Art (2024), en France, Palais de Tokyo (2024), aux États-Unis, San Francisco Museum of Modern Art (2022-2023) et Dallas Museum of Art (2021), en Allemagne, Berlinische Galerie (2018-2019) et Langen Foundation (2022-2023), en Italie, Museo d’Arte Maderna di Balogna (MAMbo, 2019), en Suisse, Aargauer Kunsthaus (2020) et au Royaume- Uni, Parasol Unit (2016). Son travail a également été présenté en France, Centre Pompidou (2021-2022), en Suisse, Parcours d’Art Basel (2023) et Fondation Beyeler (2024), au Japon, Mori Art Museum (2023-2024), ainsi que plusieurs fois à la Biennale de Venise. Charrière est le premier lauréat du Eric and Wendy Schmidt Environment and Art Prize décerné en 2024 par le Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Angeles.

Julian Charrière (né en 1987) est un artiste franco-suisse basé à Berlin. Il s’intéresse aux histoires culturelles et environnementales ancrées dans les paysages naturels. Ses œuvres bousculent les échelles de temps géologiques et humaines, elles révèlent les forces lentes et souvent invisibles qui façonnent et remodèlent les terrains et les imaginaires historiques. Diplômé de la Universitat der Künste (UdK) de Berlin, Charrière a collaboré avec l’Institut für Raumexperimente (Institut d’expérimentation spatiale) d’Olafur Eliasson. Ses œuvres ont été exposées au niveau international, avec des expositions personnelles notamment au Danemark, ARKEN Museum of Contemporary Art (2024), en France, Palais de Tokyo (2024), aux États-Unis, San Francisco Museum of Modern Art (2022-2023) et Dallas Museum of Art (2021), en Allemagne, Berlinische Galerie (2018-2019) et Langen Foundation (2022-2023), en Italie, Museo d’Arte Maderna di Balogna (MAMbo, 2019), en Suisse, Aargauer Kunsthaus (2020) et au Royaume- Uni, Parasol Unit (2016). Son travail a également été présenté en France, Centre Pompidou (2021-2022), en Suisse, Parcours d’Art Basel (2023) et Fondation Beyeler (2024), au Japon, Mori Art Museum (2023-2024), ainsi que plusieurs fois à la Biennale de Venise. Charrière est le premier lauréat du Eric and Wendy Schmidt Environment and Art Prize décerné en 2024 par le Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Angeles.

Informations pratiques

Musée Tinguely

I Paul Sacher-Anlage 1 l 4002 Bâle

Heures d’ouverture:

mardi- dimanche 11h-18h, jeudi 11h-21h

Semaine de la Art Basel:

16.06.-22.06.25: 9h-19h, 13.06. jusqu’à 21h

Site Internet : www.tinguely.ch

Réseaux sociaux : @museumtinguely 1 #museumtinguely 1 #midnightzone 1 @julian.charriere

Partager la publication "Julian Charrière. Midnight Zone"

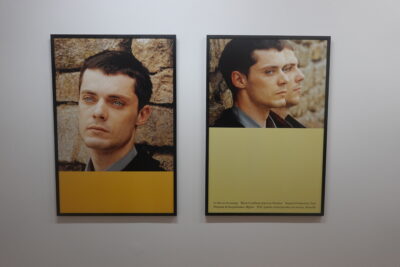

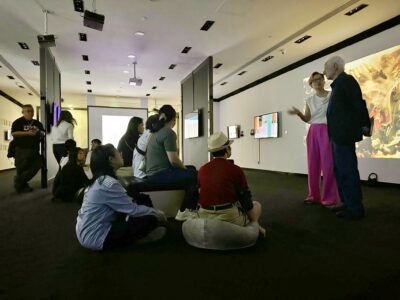

Cette exposition est une invitation faite à Pierre Coulibeuf et Jérôme Game à se rencontrer, entre textes, paroles et images, fixes ou mouvantes, à imaginer des correspondances entre leurs pratiques, à explorer des dispositifs partagés et à questionner ce qui fait frontière poreuse entre les mots, les sons, le cinéma et la photo. Car pour Pierre Coulibeuf comme pour Jérôme Game, c’est bien dans les écarts qu’il est possible d’agir et d’ajuster son écriture, d’explorer la consistance du réel des corps, des événements et des récits, collectifs ou individuels, via celle des signes et leurs grammaires.

Cette exposition est une invitation faite à Pierre Coulibeuf et Jérôme Game à se rencontrer, entre textes, paroles et images, fixes ou mouvantes, à imaginer des correspondances entre leurs pratiques, à explorer des dispositifs partagés et à questionner ce qui fait frontière poreuse entre les mots, les sons, le cinéma et la photo. Car pour Pierre Coulibeuf comme pour Jérôme Game, c’est bien dans les écarts qu’il est possible d’agir et d’ajuster son écriture, d’explorer la consistance du réel des corps, des événements et des récits, collectifs ou individuels, via celle des signes et leurs grammaires.

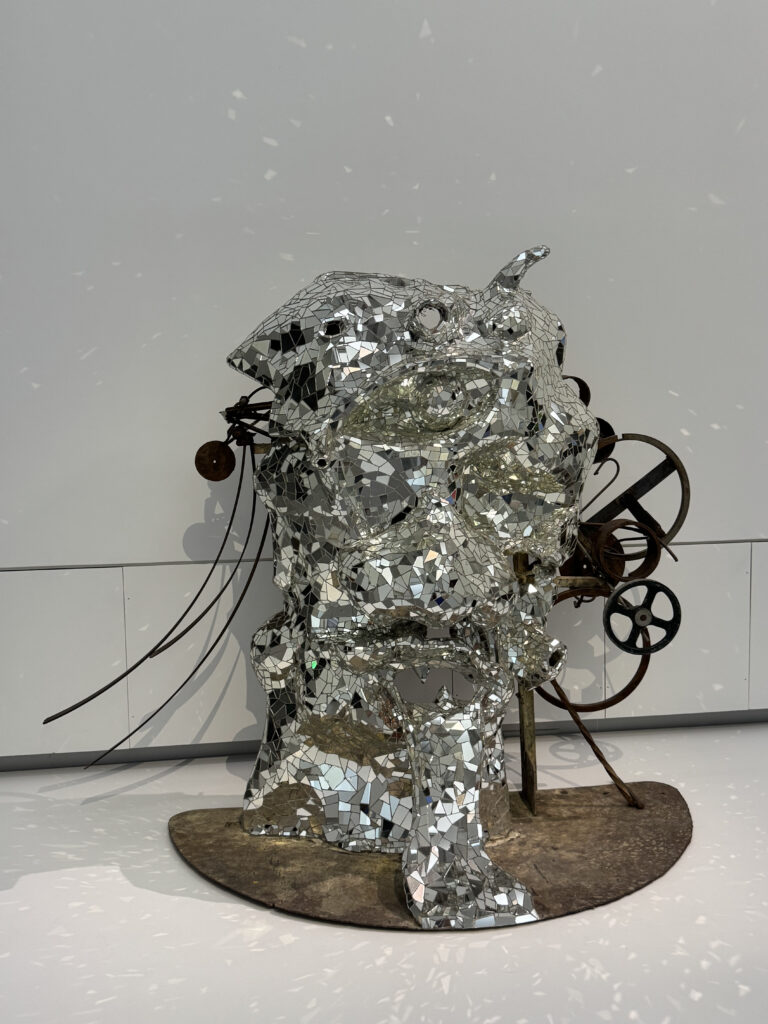

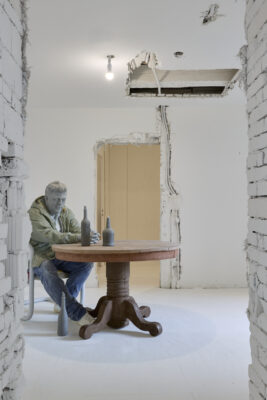

Thomas Schütte

Thomas Schütte Ryan Gander

Ryan Gander

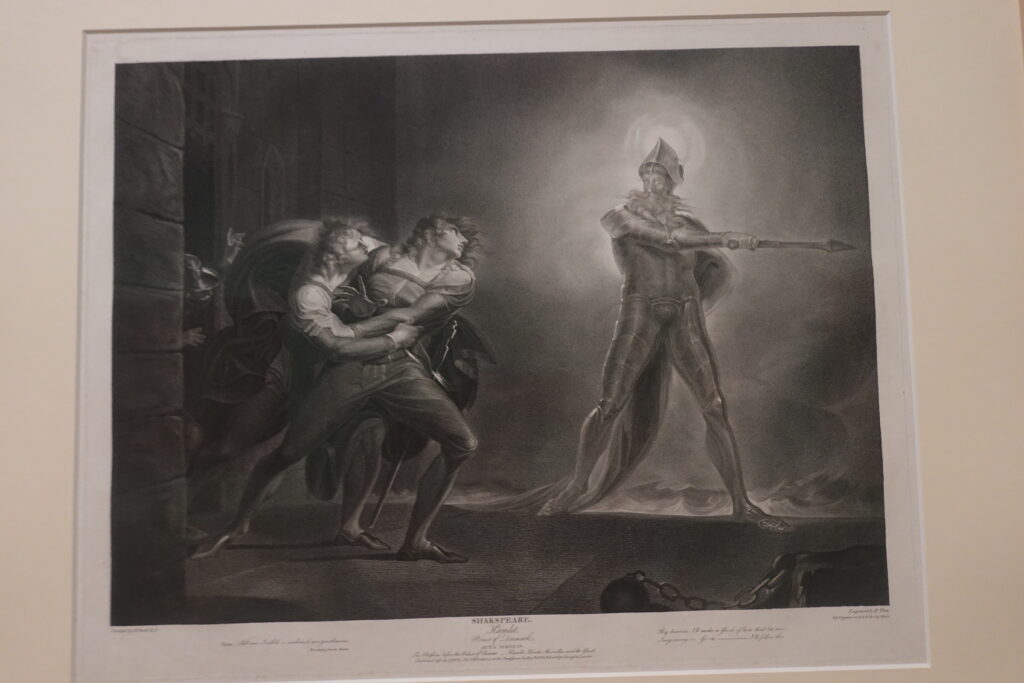

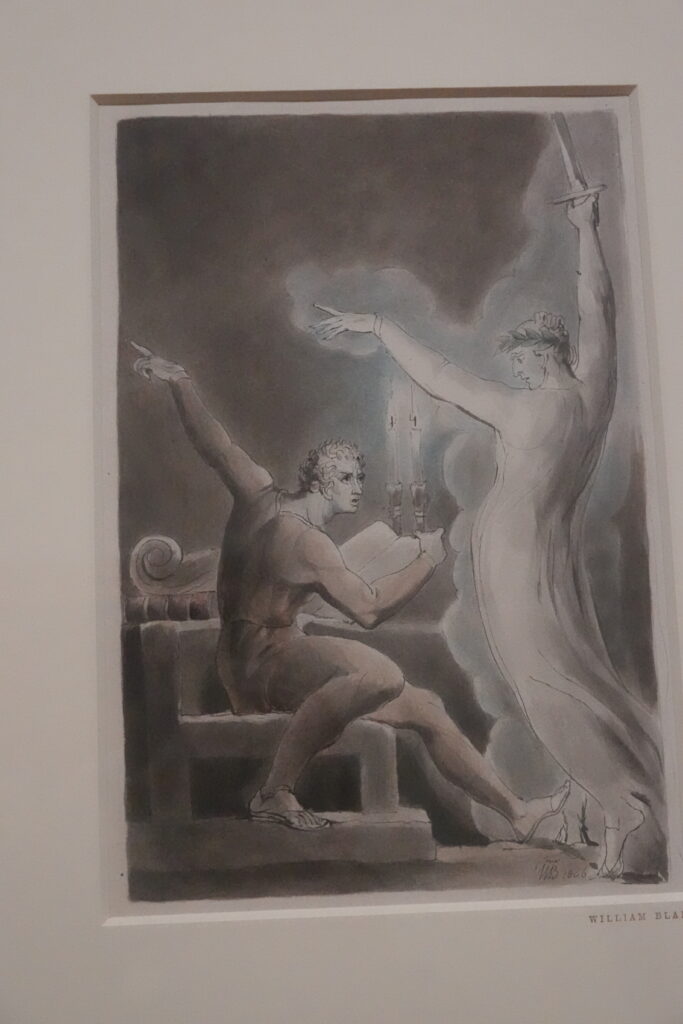

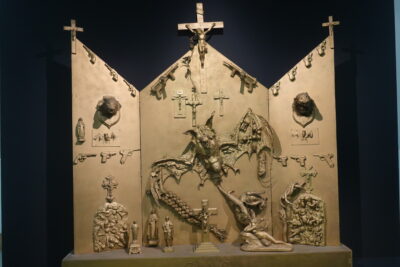

L’exposition Fantômes. Sur les traces du surnaturel et la publication au look de

L’exposition Fantômes. Sur les traces du surnaturel et la publication au look de

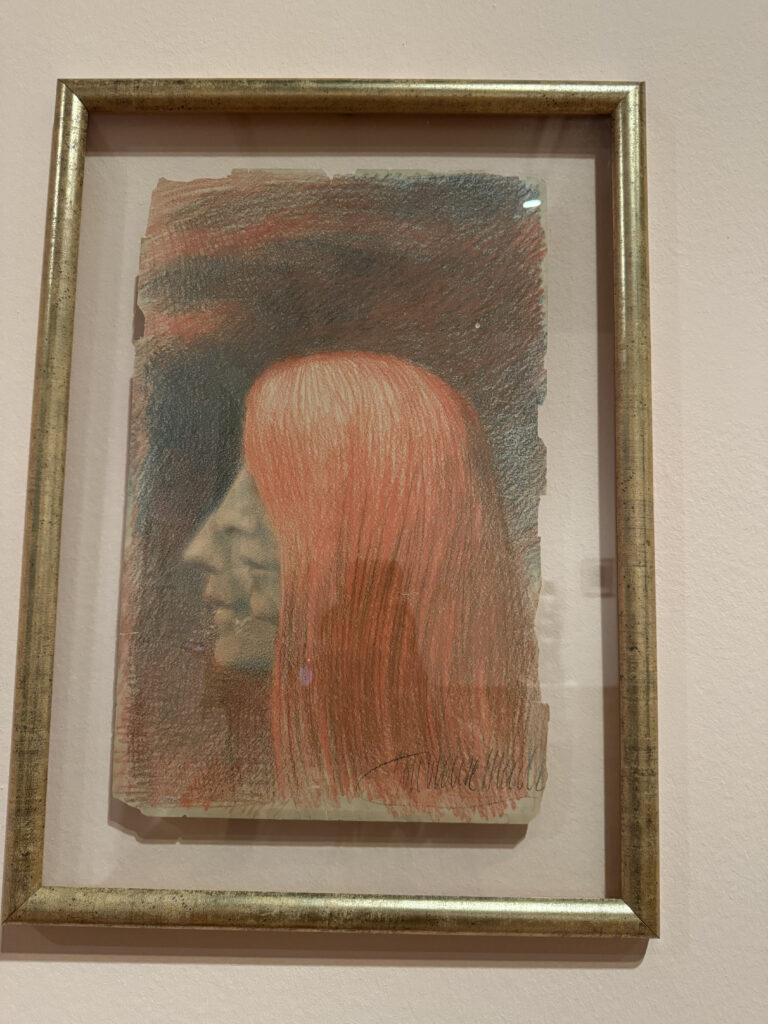

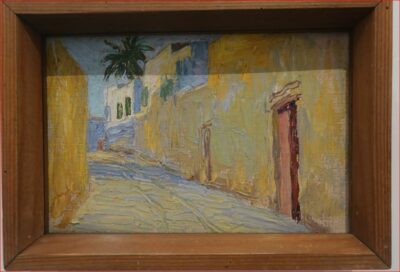

Portrait de Gabriele Münter par Wassily Kandinsky

Portrait de Gabriele Münter par Wassily Kandinsky

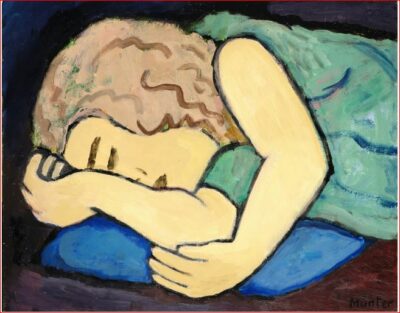

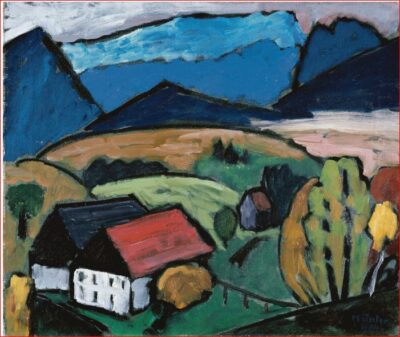

Gabriele Münter Autoportrait

Gabriele Münter Autoportrait

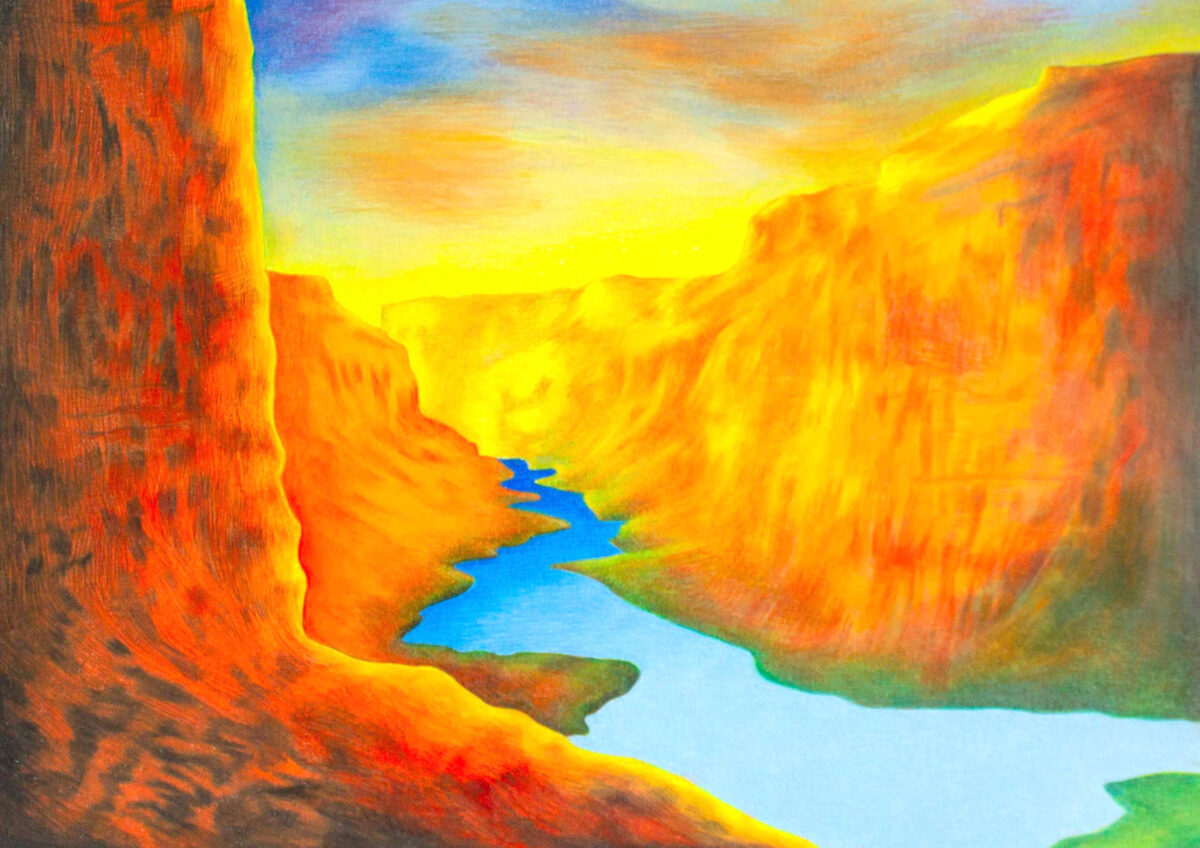

Série Sharp, Lucie Bretonneau, 2024-2025

Série Sharp, Lucie Bretonneau, 2024-2025

Passer l’hiver, Delphine Gatinois, 2022-2025

Passer l’hiver, Delphine Gatinois, 2022-2025

Crossing the border/Entre le jour et la nuit,

Crossing the border/Entre le jour et la nuit,  Delphine Gatinois

Delphine Gatinois

Enfin, l’accent est également mis sur Pablo Picasso avec une présentation de plus de 30 de ses tableaux et sculptures.

Enfin, l’accent est également mis sur Pablo Picasso avec une présentation de plus de 30 de ses tableaux et sculptures.

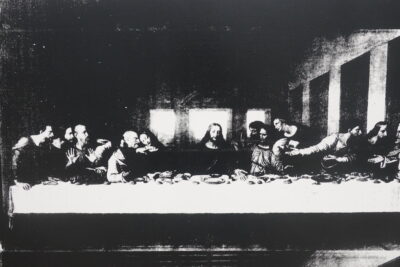

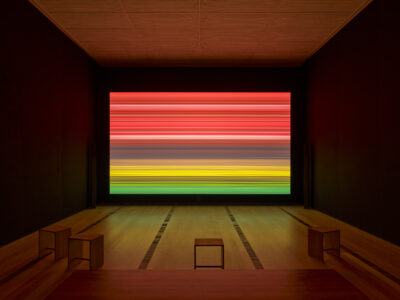

ainsi qu’une nouvelle projection numérique de Gerhard Richter.

ainsi qu’une nouvelle projection numérique de Gerhard Richter. Dans le cadre du « Globus Public Art Project », l’artiste suisse Urs Fischer, également installé à Los Angeles, investit différents sites autour du Marktplatz de Bâle.

Dans le cadre du « Globus Public Art Project », l’artiste suisse Urs Fischer, également installé à Los Angeles, investit différents sites autour du Marktplatz de Bâle.

Une des préoccupations centrales de l’artiste franco-suisse

Une des préoccupations centrales de l’artiste franco-suisse

Mêlant observation scientifique et poésie spéculative, ses œuvres mettent en avant les paysages comme des processus physiques, dépositaires de la mémoire et vecteurs de l’imaginaire culturel. Plutôt que d’illustrer directement les crises environnementales, Charrière crée des espaces où l’émerveillement et l’inquiétude cohabitent, pour permettre au spectateur d’expérimenter les contradictions et les tensions de notre condition actuelle. Sa pratique explore les héritages coloniaux et extractivistes ancrés dans les actes d’exploration, la représentation du paysage et les technologies de la vision. Dans l’exposition Midnight Zone, le travail de Charrière entend offrir un mode de savoir sensoriel, une façon d’habiter les conditions li quides de notre planète. Ici, l’eau n’est pas considérée comme le théâtre d’un drame humain, mais comme une protagoniste.

Mêlant observation scientifique et poésie spéculative, ses œuvres mettent en avant les paysages comme des processus physiques, dépositaires de la mémoire et vecteurs de l’imaginaire culturel. Plutôt que d’illustrer directement les crises environnementales, Charrière crée des espaces où l’émerveillement et l’inquiétude cohabitent, pour permettre au spectateur d’expérimenter les contradictions et les tensions de notre condition actuelle. Sa pratique explore les héritages coloniaux et extractivistes ancrés dans les actes d’exploration, la représentation du paysage et les technologies de la vision. Dans l’exposition Midnight Zone, le travail de Charrière entend offrir un mode de savoir sensoriel, une façon d’habiter les conditions li quides de notre planète. Ici, l’eau n’est pas considérée comme le théâtre d’un drame humain, mais comme une protagoniste. « Une des qualités particulières du travail de Julian Charrière est de transposer la recherche artistique en des univers visuels qui permettent d’accéder par les sens à des thèmes complexes. Dans notre exposition, c’est le « sentiment océanique » qui nous immerge visuellement et physiquement, en déclenchant simultanément une réflexion sur les enjeux écologiques pressants de notre époque.»

« Une des qualités particulières du travail de Julian Charrière est de transposer la recherche artistique en des univers visuels qui permettent d’accéder par les sens à des thèmes complexes. Dans notre exposition, c’est le « sentiment océanique » qui nous immerge visuellement et physiquement, en déclenchant simultanément une réflexion sur les enjeux écologiques pressants de notre époque.»  « Bien que l’océan représente 95 % du volume habitable de la Terre, nous continuons de vivre comme si la planète s’arrêtait à ses côtes. Mon travail part de cette dissonance, entre l’échelle de la mer et les limites de notre imaginaire culturel. La science peut cartographier et mesurer les profondeurs, mais ne peut nous les faire ressentir. Nous n’avons pas seule ment besoin de connaissances, mais d’une culture de proximité – une culture qui nous lie émotionnellement et imagi nairement à ce vaste monde vital. L’art, je crois, peut servir de lien. Il nous invite à habiter les profondeurs non pas comme une abstraction ou une ressource, mais comme un espace vital dont notre survie dépend intimement. »

« Bien que l’océan représente 95 % du volume habitable de la Terre, nous continuons de vivre comme si la planète s’arrêtait à ses côtes. Mon travail part de cette dissonance, entre l’échelle de la mer et les limites de notre imaginaire culturel. La science peut cartographier et mesurer les profondeurs, mais ne peut nous les faire ressentir. Nous n’avons pas seule ment besoin de connaissances, mais d’une culture de proximité – une culture qui nous lie émotionnellement et imagi nairement à ce vaste monde vital. L’art, je crois, peut servir de lien. Il nous invite à habiter les profondeurs non pas comme une abstraction ou une ressource, mais comme un espace vital dont notre survie dépend intimement. »

Julian Charrière (né en 1987) est un artiste franco-suisse basé à Berlin. Il s’intéresse aux histoires culturelles et environnementales ancrées dans les paysages naturels. Ses œuvres bousculent les échelles de temps géologiques et humaines, elles révèlent les forces lentes et souvent invisibles qui façonnent et remodèlent les terrains et les imaginaires historiques. Diplômé de la Universitat der Künste (UdK) de Berlin, Charrière a collaboré avec l’Institut für Raumexperimente (Institut d’expérimentation spatiale) d’Olafur Eliasson. Ses œuvres ont été exposées au niveau international, avec des expositions personnelles notamment au Danemark, ARKEN Museum of Contemporary Art (2024), en France, Palais de Tokyo (2024), aux États-Unis, San Francisco Museum of Modern Art (2022-2023) et Dallas Museum of Art (2021), en Allemagne, Berlinische Galerie (2018-2019) et Langen Foundation (2022-2023), en Italie, Museo d’Arte Maderna di Balogna (MAMbo, 2019), en Suisse, Aargauer Kunsthaus (2020) et au Royaume- Uni, Parasol Unit (2016). Son travail a également été présenté en France, Centre Pompidou (2021-2022), en Suisse, Parcours d’Art Basel (2023) et Fondation Beyeler (2024), au Japon, Mori Art Museum (2023-2024), ainsi que plusieurs fois à la Biennale de Venise. Charrière est le premier lauréat du Eric and Wendy Schmidt Environment and Art Prize décerné en 2024 par le Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Angeles.

Julian Charrière (né en 1987) est un artiste franco-suisse basé à Berlin. Il s’intéresse aux histoires culturelles et environnementales ancrées dans les paysages naturels. Ses œuvres bousculent les échelles de temps géologiques et humaines, elles révèlent les forces lentes et souvent invisibles qui façonnent et remodèlent les terrains et les imaginaires historiques. Diplômé de la Universitat der Künste (UdK) de Berlin, Charrière a collaboré avec l’Institut für Raumexperimente (Institut d’expérimentation spatiale) d’Olafur Eliasson. Ses œuvres ont été exposées au niveau international, avec des expositions personnelles notamment au Danemark, ARKEN Museum of Contemporary Art (2024), en France, Palais de Tokyo (2024), aux États-Unis, San Francisco Museum of Modern Art (2022-2023) et Dallas Museum of Art (2021), en Allemagne, Berlinische Galerie (2018-2019) et Langen Foundation (2022-2023), en Italie, Museo d’Arte Maderna di Balogna (MAMbo, 2019), en Suisse, Aargauer Kunsthaus (2020) et au Royaume- Uni, Parasol Unit (2016). Son travail a également été présenté en France, Centre Pompidou (2021-2022), en Suisse, Parcours d’Art Basel (2023) et Fondation Beyeler (2024), au Japon, Mori Art Museum (2023-2024), ainsi que plusieurs fois à la Biennale de Venise. Charrière est le premier lauréat du Eric and Wendy Schmidt Environment and Art Prize décerné en 2024 par le Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Angeles.

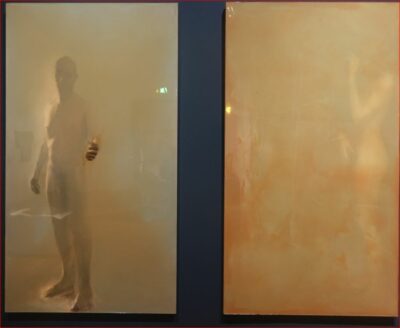

Son œuvre immerge le spectateur directement dans l’interstice entre la perception « actuelle » et sa réverbération « virtuelle ». Prenons «

Son œuvre immerge le spectateur directement dans l’interstice entre la perception « actuelle » et sa réverbération « virtuelle ». Prenons «

Les œuvres diverses de

Les œuvres diverses de