Hier et demain

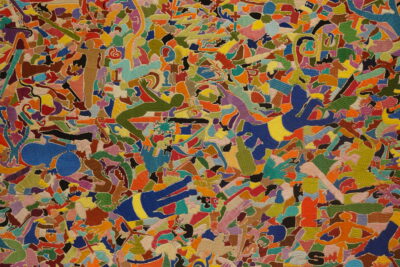

Anne Imhof, Untitled, Oil on printed canvas – 2022, Paris, Pinault Collection – Photography © Timo Ohler. Courtesy of the artist, Spruethmagers and Galerie Buchholz

Bibliothèque François-Mitterrand – Galeries 1 et 2

Jusqu'au

Commissariat général

Jeanne Brun, directrice adjointe du Musée national d’Art moderne - Centre Pompidou en charge des collections

avec la collaboration de Pauline Créteur, chargée de recherche auprès de la directrice adjointe du Musée national d’Art moderne - Centre Pompidou

Commissariat

François Angelier, journaliste et essayiste

Charlotte Denoël, cheffe du service des Manuscrits médiévaux, département des Manuscrits, BnF

Lucie Mailland, cheffe du service Philosophie, religion, département Philosophie Histoire Sciences de l’homme, BnF

« Mais aux lieux du péril croît

Aussi ce qui sauve »

Friedrich Hölderlin, Patmos, 1807

The Book End of Time [Le Livre fin du temps]

2013

Courtesy the artist, Frith Street Gallery, London and Marian Goodman Gallery, New York / Paris

Photographie Pinault Collection, Paris

Prologue

La BnF propose la première grande exposition consacrée à l’apocalypse. L’apocalypse ? Un mot obscur, qui fait peur, un mot qui parle de la fin du monde. Il n’en finit pas de résonner depuis deux mille ans dans notre culture et nos sociétés occidentales quand survient une catastrophe majeure, et aujourd’hui encore, en fond de nos angoisses climatiques.

Atombombe Miriam Cahn

Atombombe Miriam Cahn

Et pourtant… Ce mot signifie révélation, dévoilement. Dans sa source biblique, l’Apocalypse parle d’un voile se levant sur le royaume intemporel qui réunira les croyants dans la Jérusalem céleste. Un mot porteur d’espoir, fait pour déjouer nos peurs profondes ?

Réservation très fortement recommandée

Du Moyen Âge à notre époque, l’exposition traverse cet imaginaire en montrant certains des plus prestigieux manuscrits de l’Apocalypse de Jean, des fragments rarement présentés de la célèbre tenture de tapisseries d’Angers, ou la fameuse suite de gravures de Dürer consacrées au texte, mais aussi de nombreux chefs-d’œuvre, tableaux, sculptures, photographies, installations, livres rares, extraits de films, venant des collections de la Bibliothèque comme des plus grandes collections françaises et européennes, publiques et privées (Centre Pompidou, musée d’Orsay, British Museum, Victoria and Albert Museum, etc.).

Du Moyen Âge à notre époque, l’exposition traverse cet imaginaire en montrant certains des plus prestigieux manuscrits de l’Apocalypse de Jean, des fragments rarement présentés de la célèbre tenture de tapisseries d’Angers, ou la fameuse suite de gravures de Dürer consacrées au texte, mais aussi de nombreux chefs-d’œuvre, tableaux, sculptures, photographies, installations, livres rares, extraits de films, venant des collections de la Bibliothèque comme des plus grandes collections françaises et européennes, publiques et privées (Centre Pompidou, musée d’Orsay, British Museum, Victoria and Albert Museum, etc.).

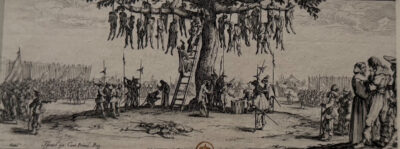

(Les grandes misères de la guerre – La pendaison, de Jacques Callot (1592-1635) – 1633 – BnF, département des Estampes et de la photographie, RESERVE BOITE ECU-ED-25 (18)

(Les grandes misères de la guerre – La pendaison, de Jacques Callot (1592-1635) – 1633 – BnF, département des Estampes et de la photographie, RESERVE BOITE ECU-ED-25 (18)

Parmi ces quelque 300 pièces, des œuvres de William Blake, Odilon Redon, Vassily Kandinsky, Ludwig Meidner, Natalia Gontcharova, Otto Dix, Antonin Artaud, Unica Zürn, jusqu’à Kiki Smith, Tacita Dean, Miriam Cahn, Otobong Nkanga, Sabine Mirlesse et Anne Imhof.

L’exposition en bref

Ouvrant le parcours de l’exposition sur les deux galeries du site François-Mitterrand, la section « Le Livre de la Révélation » plonge le spectateur dans l’Apocalypse de Jean, le texte apocalyptique le plus célèbre de l’Occident.

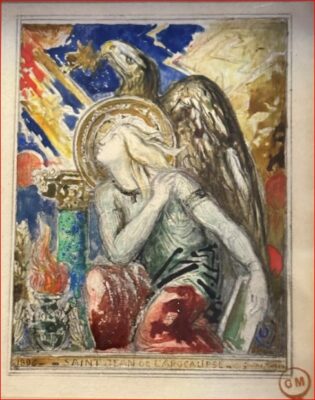

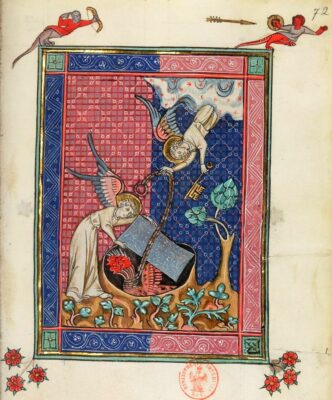

Apocalypse de Saint Jean, en français, Colins Chadewe, enlumineur – XIVe siècle – BnF, département des Manuscrits. Français 13096

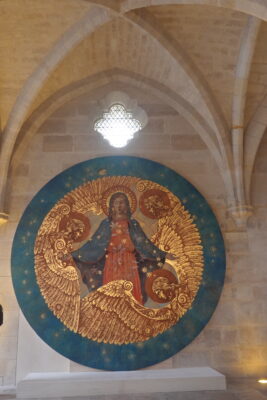

Elle offre des clés d’interprétation des représentations liées aux différents épisodes qui le composent, des sept sceaux au Jugement dernier, en mettant en lumière le sens originel du récit : le sens positif d’une révélation plutôt que d’une fin tragique. En explorant ce texte complexe et infiniment riche, et en exposant ses visions ainsi que les récits multiples qui s’y entremêlent, l’exposition cherche à renouer avec la compréhension de ce message et de cette mise en garde vieille de 2000 ans. Manuscrits enluminés flamboyants et œuvres majeures — peintures, sculptures, dessins, vitraux, et tapisseries — témoignent de l’importance et de la diffusion de ce texte et de son iconographie au Moyen Âge, tout en montrant comment cet imaginaire s’est consolidé et continue d’influencer notre époque.

Germaine Richier, le cheval à 6 têtes

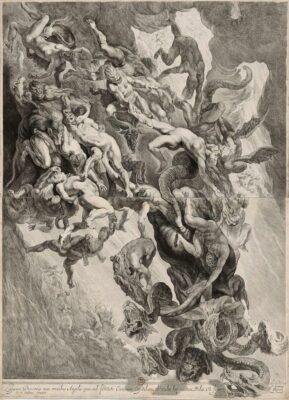

La Chute des damnés, de Pieter Claesz Soutman (1580?-1657), d’après Rubens – 1642 – BnF, département des Estampes et de la photographie

Le temps des catastrophes

La seconde partie de l’exposition, intitulée « Le temps des catastrophes », est consacrée à la fortune de l’apocalypse dans les arts, de Dürer à Brassaï, en passant par le sublime apocalyptique anglais et l’expressionnisme allemand. Elle rappelle que le texte a donné naissance à des œuvres qui comptent parmi les chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art, illustrant ainsi la fascination tenace et persistante des artistes — et à travers eux, de l’humanité — pour ce récit qui mêle les fléaux et la fin des temps à l’espoir et à l’attente d’un monde nouveau.

Jugemement dernier

Loin de se limiter à une vision catastrophiste de l’apocalypse, véhiculée par le genre post-apocalyptique dans la littérature, le cinéma et la bande dessinée, et revenant à son sens originel, l’exposition accorde une large place au « Jour d’après ». Cette section présente un ensemble d’œuvres contemporaines, dont certaines de format monumental (Otobong Nkanga, Abdelkader Benchamma, etc.), qui esquissent ce « Jour d’après », marqué par la « colère » divine ou celle des éléments. C’est autour de ce « Jour d’après » que se construisent les fictions et représentations les plus inventives, qui, d’une certaine manière, restent fidèles à l’apocalypse, en concevant la catastrophe comme le prélude à un nouvel ordre du monde.

Sabine Mirelesse, Abdelkader Benchama, Kiki Smith, Luciano Fabro (1936-2007)

Infinito [L’Infin

Informations pratiques

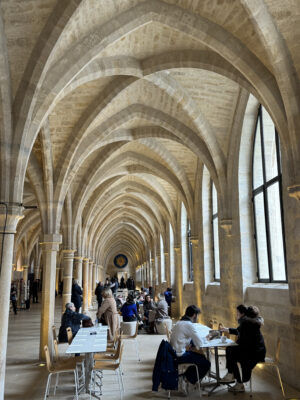

Bibliothèque François-Mitterrand – Galeries 1 et 2

Quai François Mauriac,

75706 Paris Cedex 13

Horaires

Du mardi au dimanche :

10 h – 19 h

à l’exception du dimanche 30 mars : 14 h – 19 h

Fermé les lundis et les jours fériés. Fermeture des caisses à 18 h

Accès

En métro : Ligne 6 – Quai de la gare / Ligne 14 – Bibliothèque François-Mitterrand

En RER : Ligne C Bibliothèque François-Mitterrand

En bus : Lignes 25, 62, 64, 71, 89, 132, 325

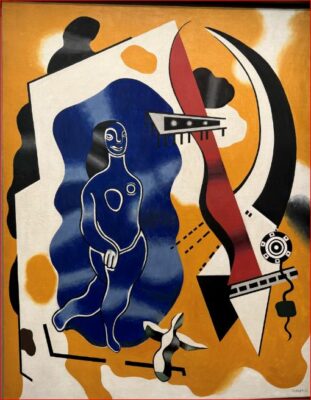

Fernand Léger, la Danseuse bleue

Fernand Léger, la Danseuse bleue

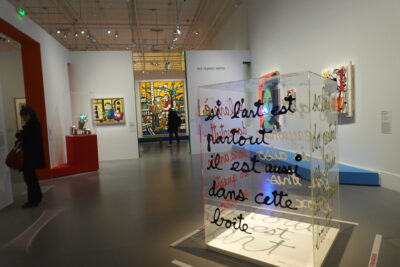

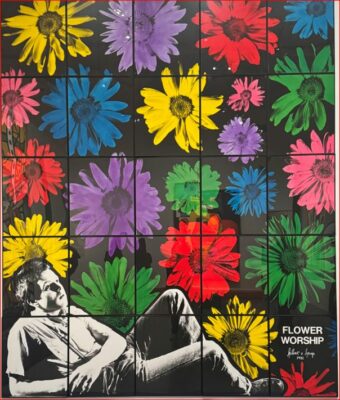

Gilbert & George

Gilbert & George

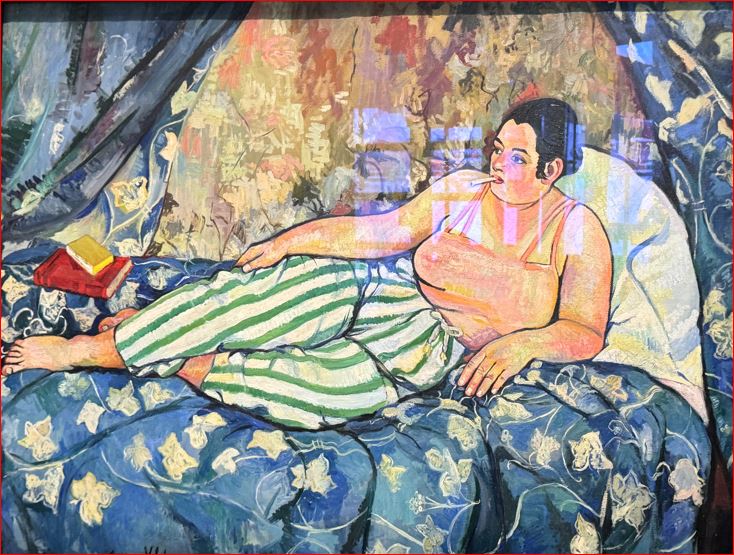

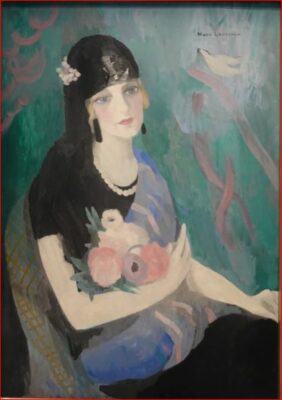

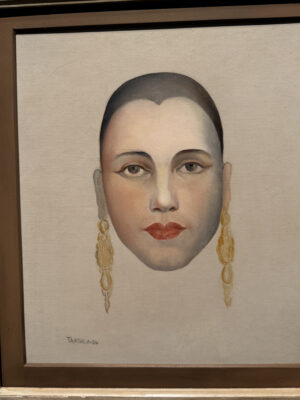

Marie Laurencin

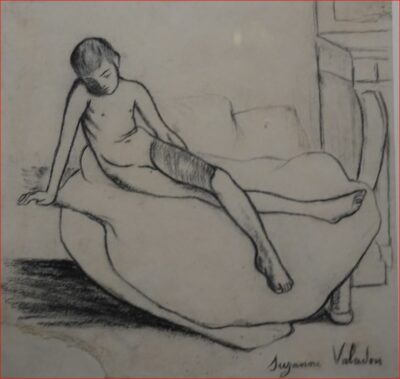

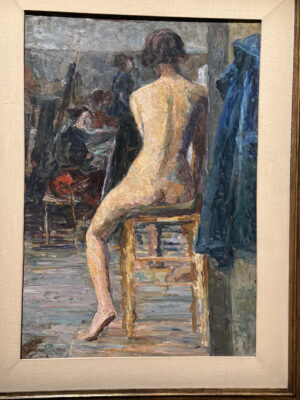

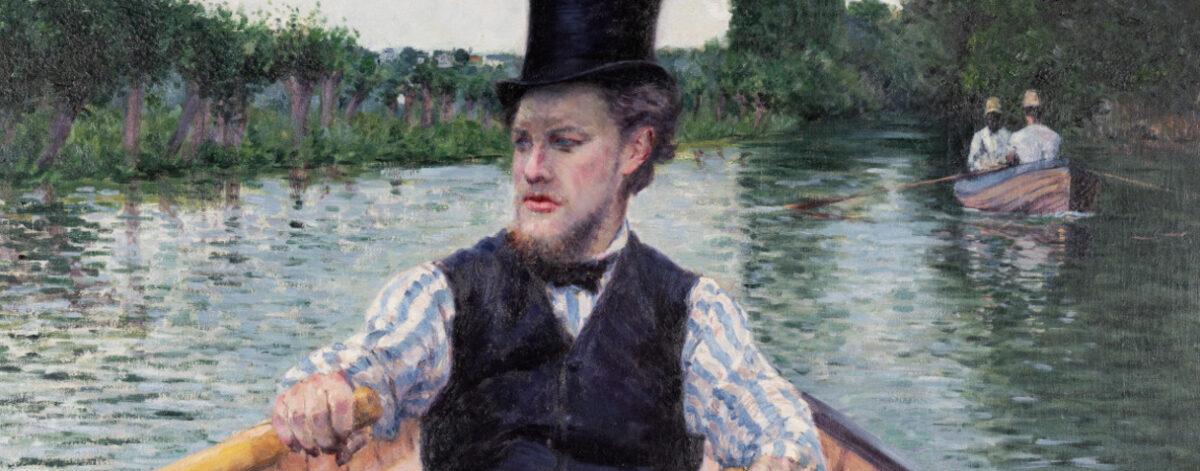

Marie Laurencin C’est ce dernier qui lui donne le prénom de Suzanne, en référence à la Suzanne biblique car elle pose nue pour des vieillards. Lors de ces séances de poses, Valadon observe, écoute et apprend les différentes techniques du dessin et de la peinture en regardant peindre les maîtres. À la demande de Bartholomé, elle montre ses dessins à Edgar Degas.Impressionné par son talent, il lui déclare « Vous êtes des nôtres ! » Valadon ne posera jamais pour Degas mais ce dernier lui ouvrira les portes de son atelier, lui apprendra la gravure en taille douce sur sa propre presse et lui achètera de nombreux dessins.

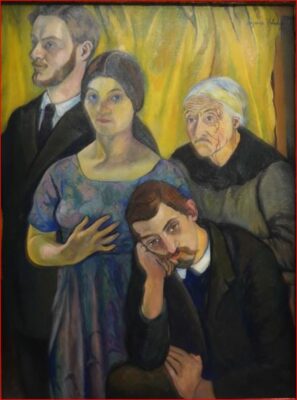

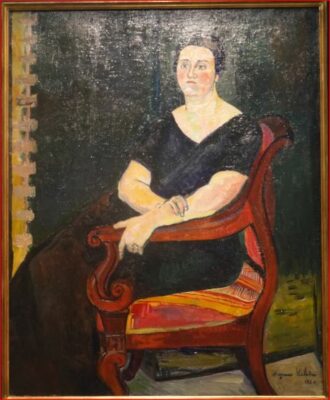

C’est ce dernier qui lui donne le prénom de Suzanne, en référence à la Suzanne biblique car elle pose nue pour des vieillards. Lors de ces séances de poses, Valadon observe, écoute et apprend les différentes techniques du dessin et de la peinture en regardant peindre les maîtres. À la demande de Bartholomé, elle montre ses dessins à Edgar Degas.Impressionné par son talent, il lui déclare « Vous êtes des nôtres ! » Valadon ne posera jamais pour Degas mais ce dernier lui ouvrira les portes de son atelier, lui apprendra la gravure en taille douce sur sa propre presse et lui achètera de nombreux dessins. Les portraits familiaux de Valadon n’ont rien de complaisants. Elle peint les personnes qu’elle côtoie tous les jours comme elle les perçoit. Pas une ride ne manque au visage de sa mère Madeleine. En 1909, son fils apparaît tourmenté, le visage émacié, l’air abattu et le regard vide. Lorsqu’elle peint la famille d’Utter, ses sœurs et sa mère semblent compassées et raides dans leurs fauteuils. Valadon s’exprime avec plus de fraicheur lorsqu’elle peint ses lieux de vie comme le Jardin de la rue Cortot, 1928 et le Château de Saint-Bernard, 1930, que la famille acquiert en 1923 près de Villefranche-sur-Saône.

Les portraits familiaux de Valadon n’ont rien de complaisants. Elle peint les personnes qu’elle côtoie tous les jours comme elle les perçoit. Pas une ride ne manque au visage de sa mère Madeleine. En 1909, son fils apparaît tourmenté, le visage émacié, l’air abattu et le regard vide. Lorsqu’elle peint la famille d’Utter, ses sœurs et sa mère semblent compassées et raides dans leurs fauteuils. Valadon s’exprime avec plus de fraicheur lorsqu’elle peint ses lieux de vie comme le Jardin de la rue Cortot, 1928 et le Château de Saint-Bernard, 1930, que la famille acquiert en 1923 près de Villefranche-sur-Saône. C’est avec la pratique du dessin que la

C’est avec la pratique du dessin que la

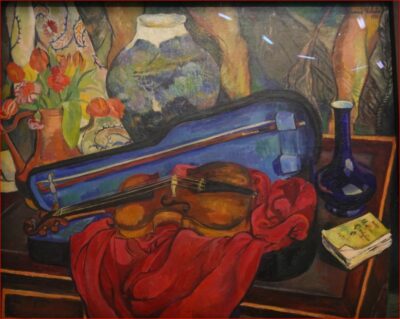

Parfois, on aperçoit en arrière-plan un de ses tableaux entreposé dans l’atelier. Dans les années 1930, lors de séjours au château de Saint-Bernard, Valadon réalise plusieurs natures mortes comportant lièvres, faisans, canards, perdrix, rapportés de la chasse par André Utter. Les tableaux de fleurs deviennent à la fin de sa vie les cadeaux réguliers que Valadon offre à ses proches.

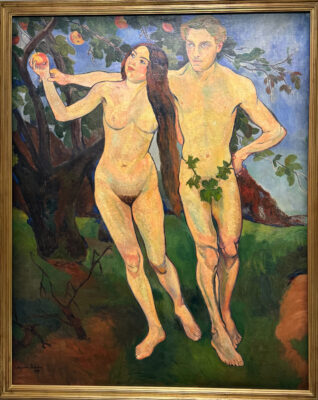

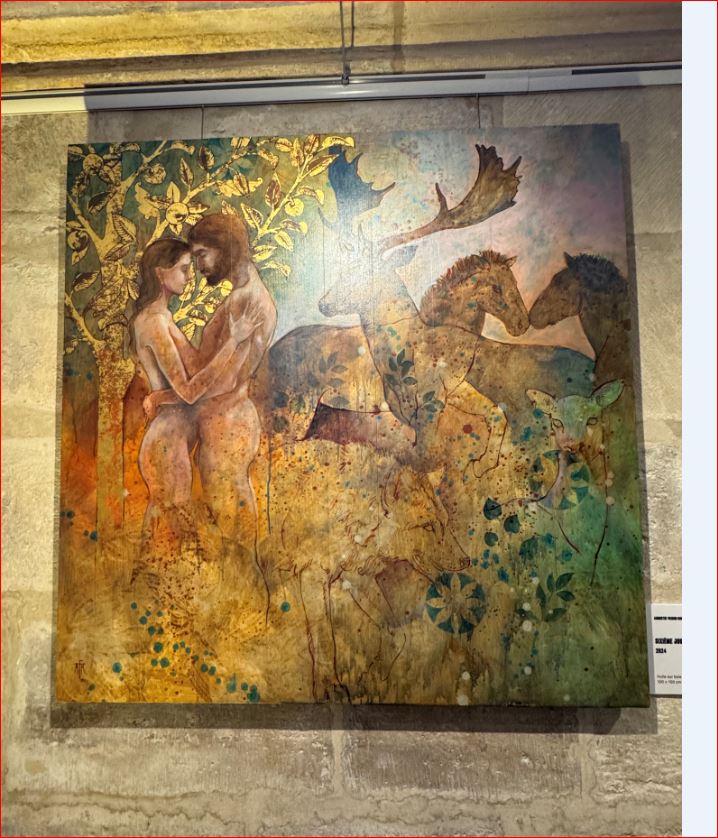

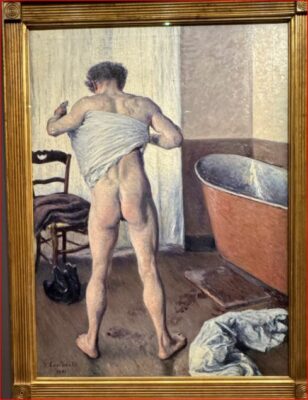

Parfois, on aperçoit en arrière-plan un de ses tableaux entreposé dans l’atelier. Dans les années 1930, lors de séjours au château de Saint-Bernard, Valadon réalise plusieurs natures mortes comportant lièvres, faisans, canards, perdrix, rapportés de la chasse par André Utter. Les tableaux de fleurs deviennent à la fin de sa vie les cadeaux réguliers que Valadon offre à ses proches. Valadon s’est très tôt aventurée sur le territoire masculin de la peinture de nus. En 1909, avec Adam et Ève, l’une des premières œuvres de l’histoire de l’art réalisée par une artiste représentant un nu masculin, elle détourne l’iconographie traditionnelle de la Genèse pour célébrer sa relation amoureuse avec André Utter. La position frontale des nus offrant au regard les parties génitales de la femme et de l’homme est particulièrement audacieuse. L’audace est vite réprimée car Valadon doit recouvrir le sexe d’Utter d’une feuille de vigne, sans doute pour pouvoir présenter le tableau au Salon des Indépendants en 1920

Valadon s’est très tôt aventurée sur le territoire masculin de la peinture de nus. En 1909, avec Adam et Ève, l’une des premières œuvres de l’histoire de l’art réalisée par une artiste représentant un nu masculin, elle détourne l’iconographie traditionnelle de la Genèse pour célébrer sa relation amoureuse avec André Utter. La position frontale des nus offrant au regard les parties génitales de la femme et de l’homme est particulièrement audacieuse. L’audace est vite réprimée car Valadon doit recouvrir le sexe d’Utter d’une feuille de vigne, sans doute pour pouvoir présenter le tableau au Salon des Indépendants en 1920

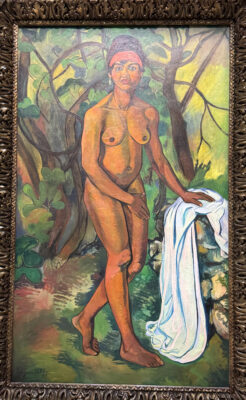

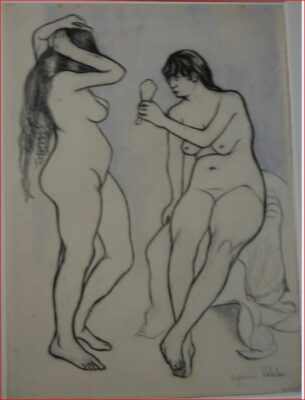

Le nu, en particulier féminin, est le sujet central de l’œuvre graphique de Valadon. Dans ses dessins au fusain, à la mine graphite ou à la sanguine ou encore dans ses estampes, ces femmes nues sont la plupart du temps figurées actives, vaquant à des scènes de la vie quotidienne (toilette, bain, ménage…).Ces corps, au travail, fatigués ou contorsionnés, sont traités sans complaisance et cernés d’un trait incisif. Malgré leur apparente spontanéité, ces œuvres sont le fruit d’une lente élaboration, comme le montre son utilisation régulière du papier-calque. Cette technique, apprise auprès de Degas, lui permet de dupliquer et transférer ses personnages d’un support à un autre. C’est également grâce à Degas que Valadon s’initie à la technique du vernis mou, un type de gravure qui donne à l’estampe un aspect très proche d’un dessin au crayon.

Le nu, en particulier féminin, est le sujet central de l’œuvre graphique de Valadon. Dans ses dessins au fusain, à la mine graphite ou à la sanguine ou encore dans ses estampes, ces femmes nues sont la plupart du temps figurées actives, vaquant à des scènes de la vie quotidienne (toilette, bain, ménage…).Ces corps, au travail, fatigués ou contorsionnés, sont traités sans complaisance et cernés d’un trait incisif. Malgré leur apparente spontanéité, ces œuvres sont le fruit d’une lente élaboration, comme le montre son utilisation régulière du papier-calque. Cette technique, apprise auprès de Degas, lui permet de dupliquer et transférer ses personnages d’un support à un autre. C’est également grâce à Degas que Valadon s’initie à la technique du vernis mou, un type de gravure qui donne à l’estampe un aspect très proche d’un dessin au crayon.

Les Rois Mages

Les Rois Mages

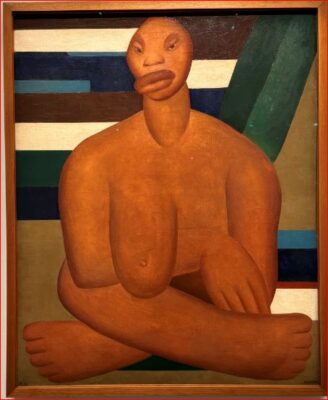

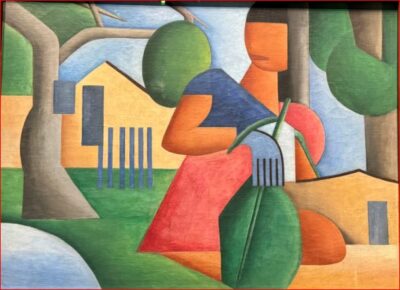

Au croisement de plusieurs cultures, dont les identités se définissent les unes par rapport aux autres, etsans échapper au paradoxe de représenter un Brésil populaire et « authentique », pourtant interprété par son regard de femme blanche, aristocrate, érudite et cosmopolite, l’oeuvre de Tarsila do Amaral soulève aussi des questions sociales, identitaires et raciales et nous invite à repenser les clivages entre tradition et avant-garde, centres et périphéries, cultures savantes et populaires.

Au croisement de plusieurs cultures, dont les identités se définissent les unes par rapport aux autres, etsans échapper au paradoxe de représenter un Brésil populaire et « authentique », pourtant interprété par son regard de femme blanche, aristocrate, érudite et cosmopolite, l’oeuvre de Tarsila do Amaral soulève aussi des questions sociales, identitaires et raciales et nous invite à repenser les clivages entre tradition et avant-garde, centres et périphéries, cultures savantes et populaires.  Si Tarsila do Amaral a été largement reconnue et exposée dans son pays d’origine, encore rares sont les expositions qui lui ont été consacrées à l’étranger. Cette première rétrospective en France (avec environ 150 oeuvres rassemblées) souhaite combler ce manque, à l’heure où le Brésil occupe

Si Tarsila do Amaral a été largement reconnue et exposée dans son pays d’origine, encore rares sont les expositions qui lui ont été consacrées à l’étranger. Cette première rétrospective en France (avec environ 150 oeuvres rassemblées) souhaite combler ce manque, à l’heure où le Brésil occupe (1928-1929) – où des paysages aux couleurs vives et aux lignes claires alternent avec des visions oniriques, mystérieuses et fascinantes – cette rétrospective est aussi l’occasion de présenter des aspects moins connus, voire inédits, de la carrière de l’artiste. Si sa dimension politique et militante est perceptible dans les oeuvres des années 1930, connotées par un réalisme à forte vocation sociale, le gigantisme onirique des années 1940, la géométrie presque abstraite de certaines compositions tardives, ainsi que la façon dont l’artiste réactualise, jusqu’aux années 1960, sa production antérieure, ne font que confirmer la puissance d’une oeuvre ancrée dans la culture de son temps, toujours originale et prête à se renouveler.

(1928-1929) – où des paysages aux couleurs vives et aux lignes claires alternent avec des visions oniriques, mystérieuses et fascinantes – cette rétrospective est aussi l’occasion de présenter des aspects moins connus, voire inédits, de la carrière de l’artiste. Si sa dimension politique et militante est perceptible dans les oeuvres des années 1930, connotées par un réalisme à forte vocation sociale, le gigantisme onirique des années 1940, la géométrie presque abstraite de certaines compositions tardives, ainsi que la façon dont l’artiste réactualise, jusqu’aux années 1960, sa production antérieure, ne font que confirmer la puissance d’une oeuvre ancrée dans la culture de son temps, toujours originale et prête à se renouveler.

tandis que la première sculpture réfrigérée de Pier Paolo Calzolari dialogue avec la première

tandis que la première sculpture réfrigérée de Pier Paolo Calzolari dialogue avec la première

ou Piero Manzoni, par la dimension libre et provocatrice de son usage des matériaux. D’autres vitrines exposent la dimension plus internationale des influences de l’Arte Povera, qu’il s’agisse de l’Internationale situationniste ou du groupe japonais Gutai.

ou Piero Manzoni, par la dimension libre et provocatrice de son usage des matériaux. D’autres vitrines exposent la dimension plus internationale des influences de l’Arte Povera, qu’il s’agisse de l’Internationale situationniste ou du groupe japonais Gutai. Une constellation de protagonistes y apparaît, des artistes aux galeristes, des critiques aux figures de théâtre, tel que le metteur en scène polonais Jerzy Grotowski qui ont participé à l’élargissement de la définition de l’art, l’ouvrant aux nouveaux médias, à la performance, à l’expérimentation.

Une constellation de protagonistes y apparaît, des artistes aux galeristes, des critiques aux figures de théâtre, tel que le metteur en scène polonais Jerzy Grotowski qui ont participé à l’élargissement de la définition de l’art, l’ouvrant aux nouveaux médias, à la performance, à l’expérimentation. se tourne vers le charbon, la laine et le feu pour revenir à une forme de réalité archaïque. Marisa Merz tisse de manière visionnaire aussi bien des souliers que des formes géométriques au moyen de fils de nylon et de cuivre.

se tourne vers le charbon, la laine et le feu pour revenir à une forme de réalité archaïque. Marisa Merz tisse de manière visionnaire aussi bien des souliers que des formes géométriques au moyen de fils de nylon et de cuivre.

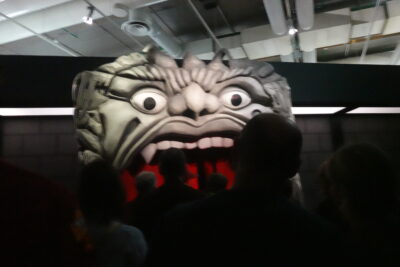

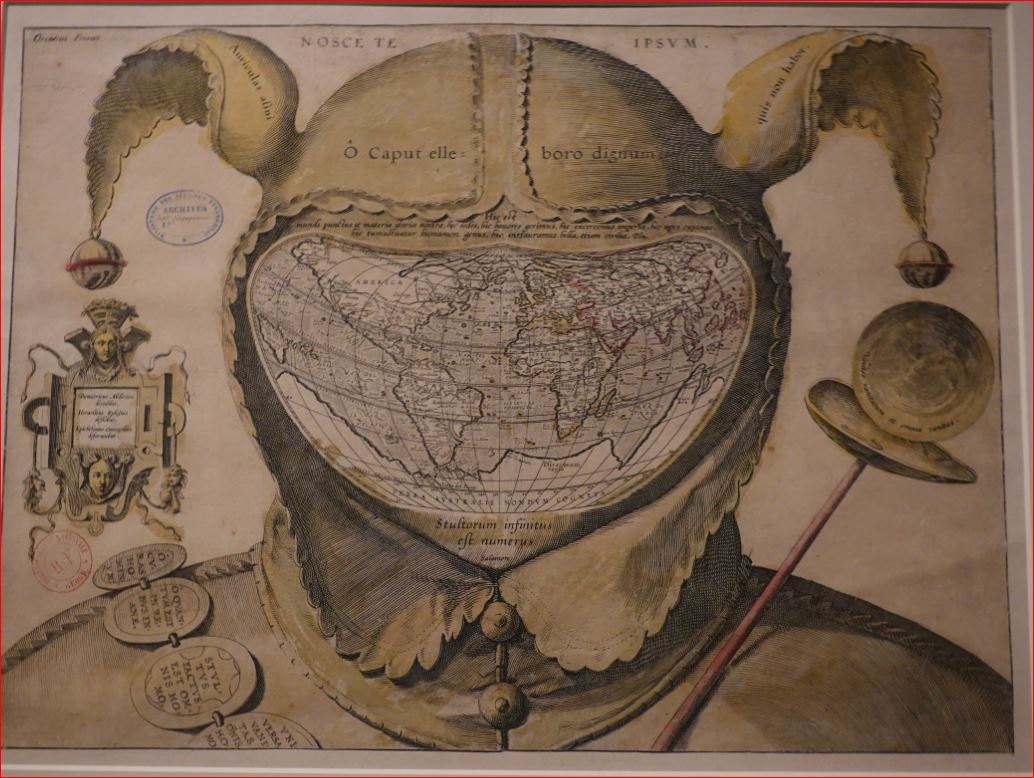

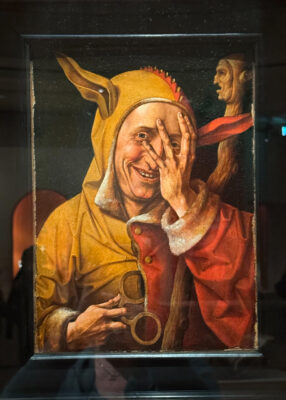

C’est dans ce costume qu’il est passé à la postérité, dans des portraits souvent factices où il regarde le spectateur d’un air moqueur, comme s’il tendait un miroir : qui est vraiment fou, lui ou le spectateur ? Rieur et bruyant, il mène la danse pendant ces périodes de fêtes et de carnavals où le monde est à l’envers.

C’est dans ce costume qu’il est passé à la postérité, dans des portraits souvent factices où il regarde le spectateur d’un air moqueur, comme s’il tendait un miroir : qui est vraiment fou, lui ou le spectateur ? Rieur et bruyant, il mène la danse pendant ces périodes de fêtes et de carnavals où le monde est à l’envers.

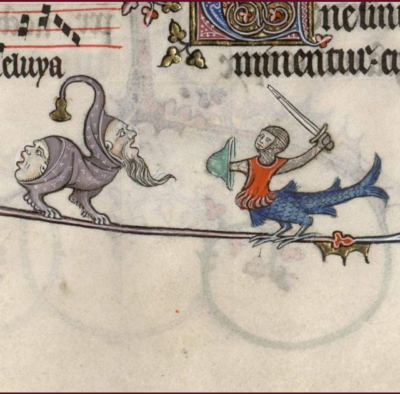

médailles, enluminures, dessins, gravures, peintures sur panneau, tapisseries.

médailles, enluminures, dessins, gravures, peintures sur panneau, tapisseries.

Souvent comiques, parodiques, parfois scatologiques ou érotiques,

Souvent comiques, parodiques, parfois scatologiques ou érotiques, Elle montrait avec humour le pouvoir des femmes renversant l’ordre habituel.

Elle montrait avec humour le pouvoir des femmes renversant l’ordre habituel.

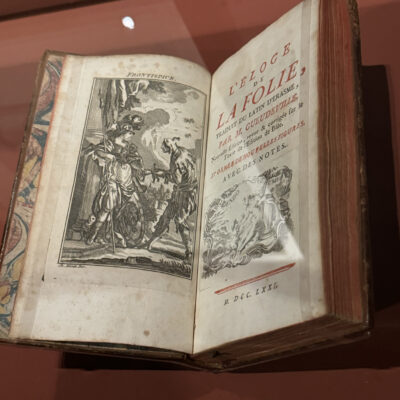

En 1494, le premier fait paraître son livre en allemand. Il est traduit en latin et dans de nombreuses langues européennes dès 1497. L’ouvrage, illustré de gravures, connaît un succès fulgurant et fait même l’objet de détournements ou d’éditions pirates. Erasme publie son Moriae Encomium (L’Eloge de la folie) en 1511. Il est donc publié en latin et destiné à

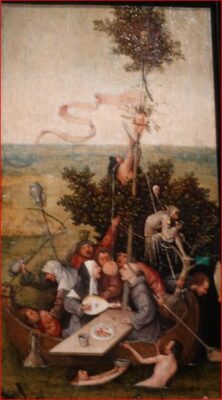

En 1494, le premier fait paraître son livre en allemand. Il est traduit en latin et dans de nombreuses langues européennes dès 1497. L’ouvrage, illustré de gravures, connaît un succès fulgurant et fait même l’objet de détournements ou d’éditions pirates. Erasme publie son Moriae Encomium (L’Eloge de la folie) en 1511. Il est donc publié en latin et destiné à Le message général du tableau renvoyait à l’univers de la folie, mais aussi à d’autres motifs : la peinture des vices, des fins dernières et l’incertitude du destin humain. Pieter Bruegel l’Ancien, comme Bosch, continue parfois d’user de la figure du fou de manière traditionnelle. Mais le plus souvent, il lui donne lui aussi une valeur nouvelle :

Le message général du tableau renvoyait à l’univers de la folie, mais aussi à d’autres motifs : la peinture des vices, des fins dernières et l’incertitude du destin humain. Pieter Bruegel l’Ancien, comme Bosch, continue parfois d’user de la figure du fou de manière traditionnelle. Mais le plus souvent, il lui donne lui aussi une valeur nouvelle :