Acte 1 année 2024

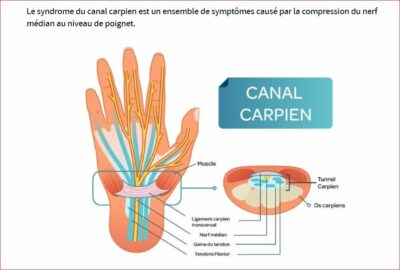

C’est décidé depuis mars 2025, que le DR Z, m’opèrera du canal carpien à la main droite le 14 mai. Pour se faire, je dois prendre RDV avec un anesthésiste,

procéder à une radio de la main gauche, qui (serait-elle jalouse de la droite)

n’arrête pas de me titiller depuis ma chute, place du Général De Gaule, devant l’arc de Triomphe à Paris.

En effet, gênée par mes lunettes à verres progressifs dans lesquelles, le verre de

gauche est équipé d’un prisme, gadget formidable qui corrige mon oeil gauche et l’empêche de voir double. Hé oui, ça existe, après de longs mois d’essai, pour voir si mon oeil gauche s’habitue au produit, j’ai assisté aux spectacles de danse, d’opéra, avec des lunettes équipées du dit prisme, afin que je vois

un seul personnage en scène pour un solo, etc …..

Mais avec les verres à double foyer, je ne distingue pas très bien l’espace vers le bas. Aussi prudente, je me suis fendue d’une paire de lunettes pour lire, écrire, sur mon pc, luxe … qui n’est pas remboursé par la sécu.

Revenant d’une rencontre de presse à la Fondation Vuitton, où j’ai eu la chance d’être invitée, grâce à mon blog – une dilettante- https://elisabethitti.fr –

j’étais très exaltée, car dans la navette que la Fondation propose, j’étais toute

seule, à l’aller comme au retour. Quand on connait la bousculade des jours ordinaires, pour ce trajet, on peut comprendre que je me prenais pour une

princesse, d’avoir été véhiculée par un chauffeur personnel !

Je décide d’aller déjeuner, mais où ? Je fais 2 pas, et patatras, je m’aplatis de tout mon long sous un arbre, mon visage, mon nez frappe le sol. Je reste parterre

sonnée. Je n’avais pas vu le léger rebord traitre, qui m’a fait chuter.

3 personnes s’approchent de moi, j’avais eu la bonne idée de m’aplatir devant

3 personnes s’approchent de moi, j’avais eu la bonne idée de m’aplatir devant

les agents de sécurité du métro. Ils tentent de me relever, mais je suis étourdie,

assise parterre, j’essaie de retrouver mes esprits.

Au bout d’un moment, les agents me proposent de me soigner dans le métro, un

box est prévu pour cela, mais il faut emprunter les escaliers roulants pour y accéder. N’ayant pas le choix, je me laisse faire. Nous voilà embarqué pour l’expédition, chacun portant mon sac à dos, mon sac banane, et me soutenant moi. Là, 2 agents de couleurs, me prodiguent les premiers soins (tout premier !)

Ma montre connectée, une fois de plus, a fait son job et a appelé les pompiers. Ils s’annoncent.

Nouvelle expédition vers la place, où je suis pris en charge par l’ambulance des pompiers. Je passe un interrogatoire : âge, poids, taille, raison de ma présence, détail de ma chute. J’ai un sac de glace sur le nez, que je maintiens difficilement, mon bras est pris dans le tensiomètre. Ma montre continue de sonner, je n’arrive pas à l’arrêter. Puis nous arrivons à l’hôpital Bichat.

Les pompiers, munis de ma carte de sécu, s’occupent de l’admission.

Au bout d’un certain temps, un infirmier me reçoit, soigne mon visage écrabouillée, il me dit que je ressemble à Pinochio avec une moustache à la Hitler, puis il dit qu’un chirurgien, va recoudre l’intérieur de ma bouche, car mes dents ont découpé l’intérieur du haut et du bas des lèvres à l’intérieur de ma bouche. C’est juste, je me suis fendue la gueule !

Au bout d’un certain temps, un infirmier me reçoit, soigne mon visage écrabouillée, il me dit que je ressemble à Pinochio avec une moustache à la Hitler, puis il dit qu’un chirurgien, va recoudre l’intérieur de ma bouche, car mes dents ont découpé l’intérieur du haut et du bas des lèvres à l’intérieur de ma bouche. C’est juste, je me suis fendue la gueule !

J’avais été chez le dentiste la veille !

La chirurgienne, recoud ceci de main de maître, puis s’y reprend à nouveau afin de parfaire son chef d’oeuvre. Puis on me libère, après m’avoir donné un certificat d’hospitalisation, et quelques recommandations.

Je me retrouve à l’extérieur de l’hôpital, sans être passé par une administration,

d’où j’aurai pu appeler un taxi.

Abasourdie je m’assieds à la station de bus pour réfléchir à ma situation.

Voilà qu’un bus arrive affichant « l’Etoile » aussi je décide de monter dedans,

me disant, que là-bas je trouverai facilement un taxi. Mais le bus est détourné de son trajet, et part vers la banlieue. Après avoir fait un peu de tourisme, nous finissons tout de même par arriver à l’Etoile. Un taxi accepte de me conduire à la gare de Lyon, où se trouve mon hôtel. (25 mn en métro)

C’est mon jour ! la circulation est bloquée, nous passons par le faubourg St Honoré à la vitesse d’une tortue, les boutiques sont en fête.

C’est le jour béni qu’a choisi le roi des Belges, pour venir à Paris et rendre visite au président Macron.

Après toutes ses péripéties nous arrivons environs 3 h après, à destination.

Près de 60 € le prix de la course.

Reprenant mes esprits, forte de mon aventure d’Art Basel 2022, je décide, d’appeler mon assurance carte blablabla !

L’agent répond, qu’il est tard 22 h, que j’aurai du prévenir avant ????

Que j’allais tomber !!!!!

Qu’il ne peut y avoir qu’une prise en charge pour un rapatriement. Il faut que je décide si je veux être ramenée à mon domicile et quand. Je propose de laisser reposer cette idée jusqu’à demain et que suivant mon état, je prendrai une décision.

J’enrageais, parce que j’avais prévu une soirée, réservée une excellente place à l’opéra Bastille, pour Faust. (pertes & profits !)

Et qu’avec ma tête de guignol, ma moustache rouge et mes lunettes rayées, je ne me sentais plus le courage, ni la force de ressortir.

Je décidais le lendemain de rentrer chez moi, le vendredi suivant.

L’assurance me répond, que je dois prendre le TGV, (mon billet est déjà pris

et payé par moi) et qu’un taxi viendra me chercher sur le quai de la gare de Mulhouse, à mon arrivée (environs après 23 h)

Arrivée vers Besançon, le taxi m’appelle. Je réponds, en lui précisant qu’il doit me chercher au 1er étage du train, car j’ai une valise et d’autres effets.

Arrivé en gare de Mulhouse, personne !

Un jeune homme qui était dans la même voiture, me propose de prendre ma valise, qu’il descend sur le quai. J’appelle le taxi, heureusement pour moi, j’avais gardé son numéro, car en principe, j’efface immédiatement tout numéro

qui ne figure pas dans mes correspondants.

Réponse du taxi : « votre train est annoncé avec du retard,(étonnant non ?) aussi je suis resté à la station des taxis ».

Finalement il est arrivé, m’a raccompagnée au 3e étage de mon domicile.

Lorsque j’ai voulu récupéré les frais promis par le contrat d’assurance, je n’ai pas eu de réponse.

Lettre morte, pour le taxi parisien et les lunettes progressives à prisme incorporé.

Huit mois plus tard, je reçois un chèque d’une banque bretonne, dont le montant correspond au coût du taxi parisien. Rien sur le devis des lunettes abimées.

J’encaisse …

Patience …

Acte 2 année 2025

Radiographie faite à Wittenheim, après appel à un nombre de cabinets assez fou, je me rends chez l’anesthésiste, Bld Roosevelt, dans les dédales des travaux entrepris par une municipalité hyper active.

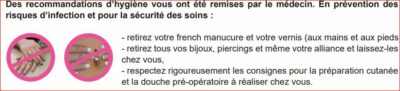

Ensuite inscription au Diaconat pour les festivités

Je suis munie d’un carnet d’hospitalisation avec au moins 10 choses à faire avant l’opération. Je reprends des notes à mon domicile et remplis mon agenda.

Faire enlever le vernis à ongles des mains et des pieds.

Attendre l’appel le 13 mai pour connaitre l’heure de mon arrivée au Diaconat

Quand je connaitrai l’horaire, appeler une ambulance pour le transport A/R,

car mon époux malade, ne peut me conduire.

Ne pas oublier de remettre l’ordonnance au taxi, et ne la lui remettre qu’au retour.

Appel du 13/5 RDV à 6 h 20 au Diaconat

à l’accueil, puis monter au 1er étage, décrocher un tel pour annoncer mon arrivée

Manger au + tard à minuit, ne pas boire d’alcool, de l’eau jusqu’3 h du matin.

Faire enlever le vernis sur les mains et les pieds

Emporter tous les papiers, habillé en jogging de préférence, manche courte

etc …

J’appelle une ambulance, puis une autre, une autre, elles refusent toutes. J’appelle mon taxi habituel, qui se donne 24 h pour me trouver une solution !

Je lui rappelle que je suis une cliente habituelle de ses services. Finalement il accepte de me voiturer. Il est à l’heure précise et me conduit à travers l’avenue Aristide Briand et la rue Franklin moyennant cahots et autres espiègleries dus aux travaux municipaux.

Je m’annonce à l’accueil, monte à l’étage, saisit le dit téléphone.

Je coupe le mien et le mets en mode occupé.

Une infirmière m’accueille, me met un bracelet d’identification, et mécontente me dit que mes ongles sont trop longs, le chirurgien risque de me renvoyer.

Elle m’apporte un coupe ongles de compétition. Couper les ongles de la main droite, avec une main gauche munie d’une attelle, pour cause de rupture du ligament sacro-lunaire, souvenir de ma chute à l’Etoile, n’est pas aisé. Attelle que je dois abandonner.

Je rappelle l’infirmière, elle massacre les ongles de la main droite.

Puis installée dans mon box, j’attends que l’on me cherche pour l’anesthésie.

Anesthésie en salle commune, nous sommes 12, alignés comme des poulets.

L’anesthésiste passe de l’un à l’autre de façon aléatoire, avec une plaisanterie pour chacun, pour la pose du cathéter et de la perfusion pour faire le pendant.

Quelques personnes hurlent de douleur. Ambiance !

Puis on me mène vers la salle d’opération

C’est rapide, on me pose un garrot, c’est la seule douleur que j’ai ressentie, pendant l’opération qui a durée 8 mn, d’après le chirurgien.

On me raccompagne dans mon box, puis on me sert un petit déjeuner.

Comment se sustenter ? j’opte pour la main gauche, ma dentition est en travaux, aussi, je creuse maladroitement le petit pain. L’infirmière s’étonne

que je n’ai pas mangé !

Je lui dis le mal que j’ai eu pour me faire déposer par une ambulance.

Je lui dis le mal que j’ai eu pour me faire déposer par une ambulance.

Réponse :

Dès la sortie de chez le cabinet du chirurgien vous auriez du prendre RDV

avec une ambulance ( cad 2 mois avant sans connaître la date ni l’horaire !)

Le temps passe, mon taxi n’est pas encore arrivé.

Je m’inquiète auprès de l’infirmière, qui m’assure qu’elle l’a prévenu.

A ce moment là, j’entends dans ma prothèse, Siri qui me prévient d’un appel du

taxi. Etonnant pourquoi n’appelle t’il pas l’infirmière, comme prévu ?

J’en fais part à cette dernière. Réponse, je ne suis pas dans votre oreille, allez répondre à votre téléphone.

Or mon téléphone est dans le box, dans mon sac. Main droite inutilisable, je prends la gauche, qui elle débarrassée du cateter porte un petit pansement.

En essayant d’ouvrir mon sac, le sang se met à jaillir à flot, se répand sur le drap de lit ! J’appelle l’infirmière, mais elle a disparu. Je sors dans le couloir, j’appelle, pas de réponse, j’avance et vois un groupe d’infirmières en pause.

Toujours pas de réponse, je m’approche, l’une d’elles se tourne vers moi :

Ne vous énervez pas, qu’est-ce qui se passe ?

Je lui montre ma main dégoulinante de sang.

Elle m’emmène dans un bureau pour me nettoyer et changer le pansement.

Ma main est mouillée, le pansement ne tient pas. Je dis :

c’est mouillé !

Réponse : ne vous énervez pas !

Arrive enfin mon chauffeur de taxi, qui range mon téléphone dans mon sac, porte ma veste et mes effets et me raccompagne à mon domicile, sans me mettre la ceinture de sécurité, sa voiture ne braille pas comme la mienne, au 3e étage, en covoiturant avec une autre passagère. Quand on connait l’état de la chaussée de notre ville ….

Charline et son podcast avait raison

Le 5 juin je reçois un appel du Diaconat pour m’indiquer la date du 1er contrôle et pour modifier l’horaire.

Heureusement que cela guérit facilement et me donne du courage pour attaquer la main gauche !

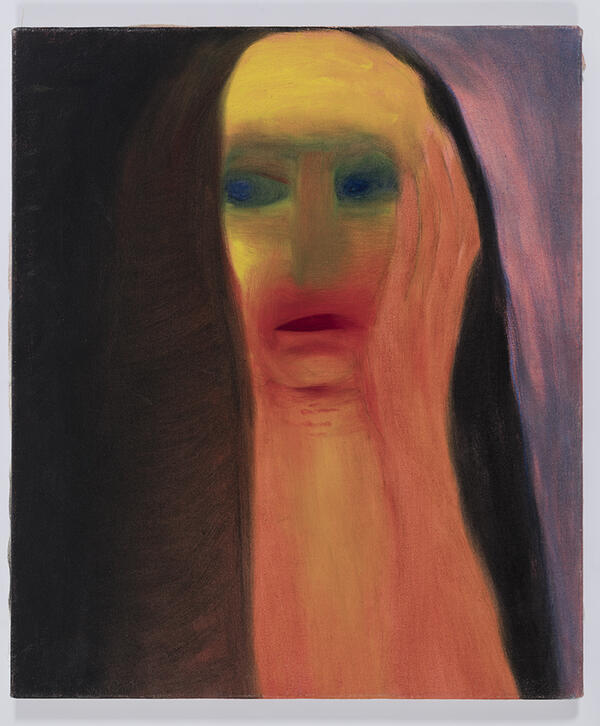

« être Artiste pour Myriam Cahn ce n’est pas un choix, c’est un fait :

« être Artiste pour Myriam Cahn ce n’est pas un choix, c’est un fait :

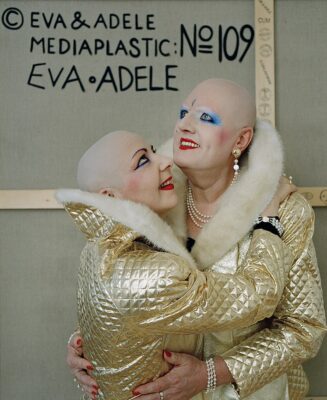

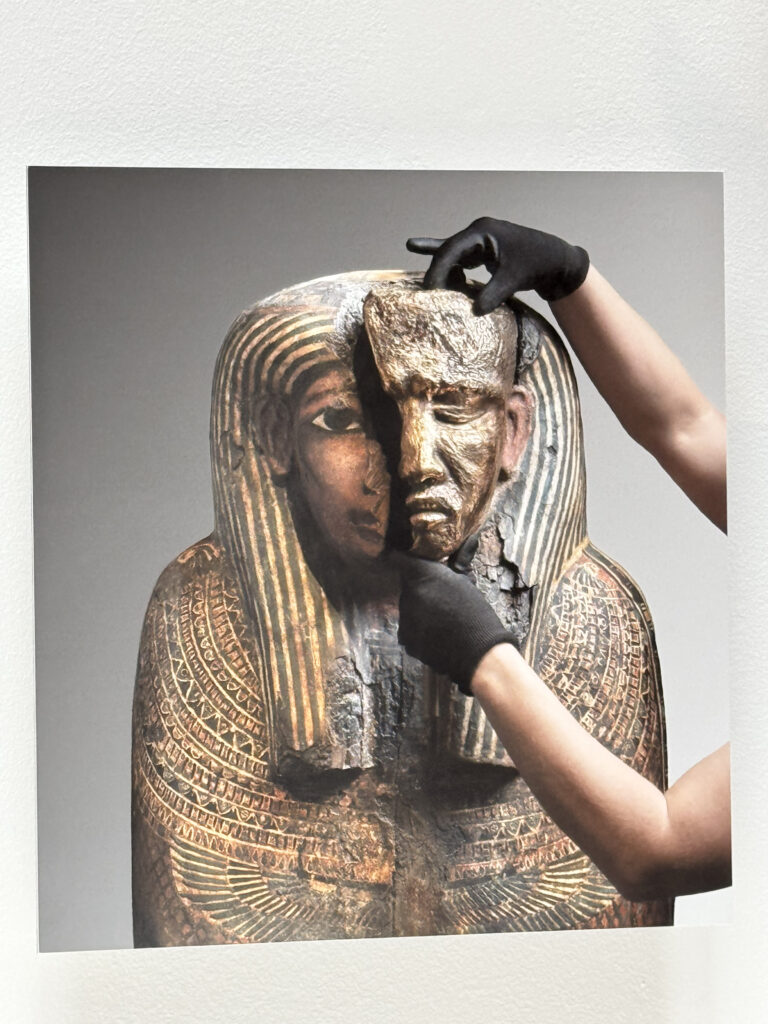

EVA est retournée vers le futur aujourd’hui.

EVA est retournée vers le futur aujourd’hui.

Elles sont également devenues des invitées régulières de défilés de mode pour leur assimilation au style Camp. Leur apparence artificielle ne permet de tirer aucune conclusion non plus, et leur slogan sert de référence est :

Elles sont également devenues des invitées régulières de défilés de mode pour leur assimilation au style Camp. Leur apparence artificielle ne permet de tirer aucune conclusion non plus, et leur slogan sert de référence est :

Certaines photos proviennent d’internet

Certaines photos proviennent d’internet

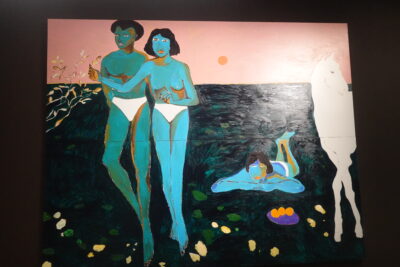

Gideon Appah, The Woman Bathing, 2021, huile, acrylique sur toile, diptyque, 120 × 300 cm (chaque panneau).

Gideon Appah, The Woman Bathing, 2021, huile, acrylique sur toile, diptyque, 120 × 300 cm (chaque panneau).

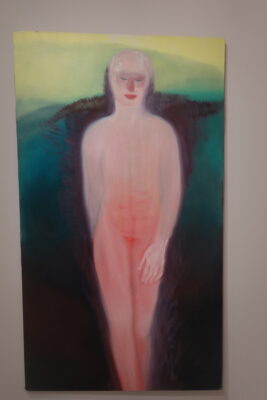

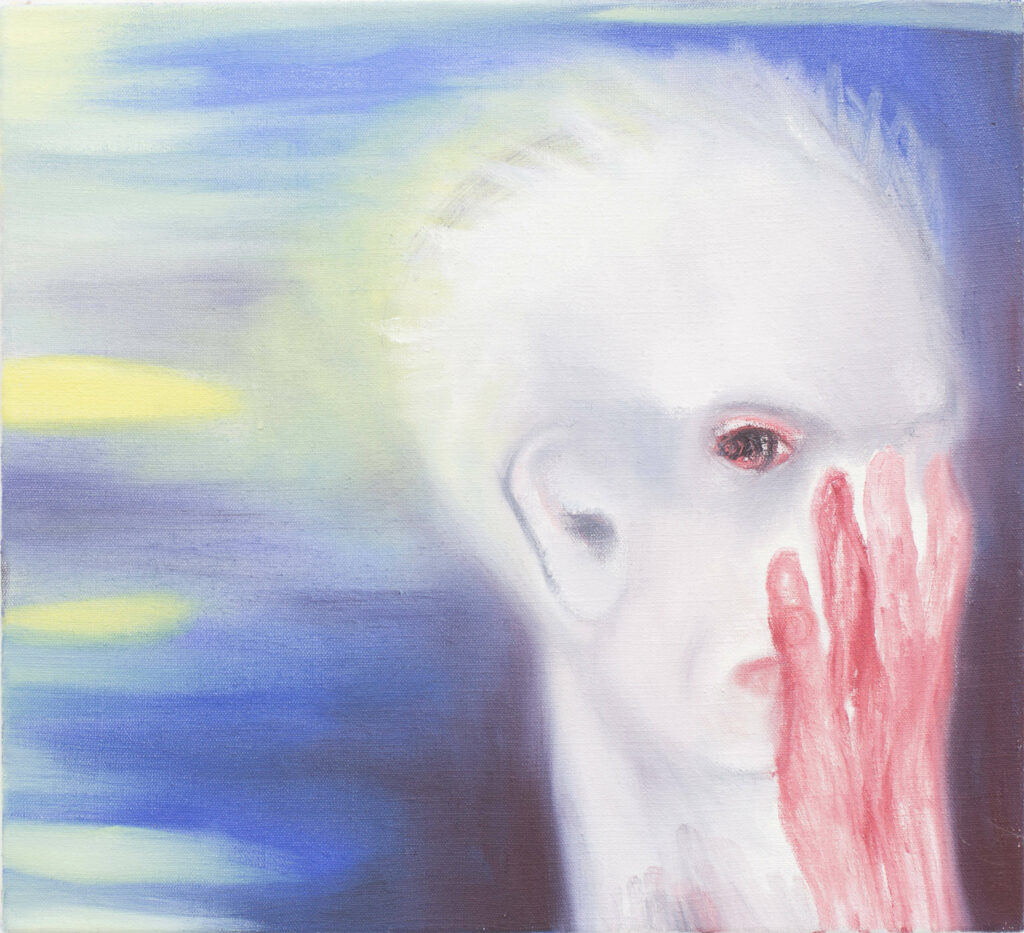

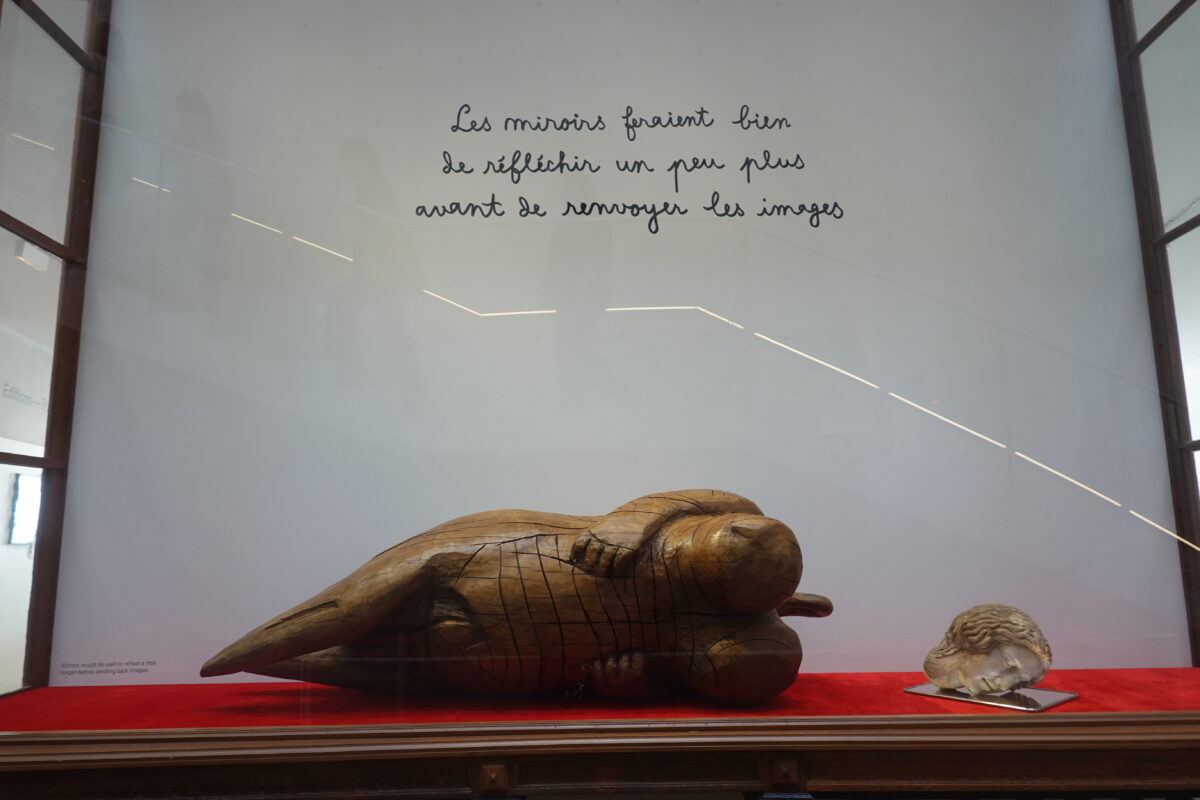

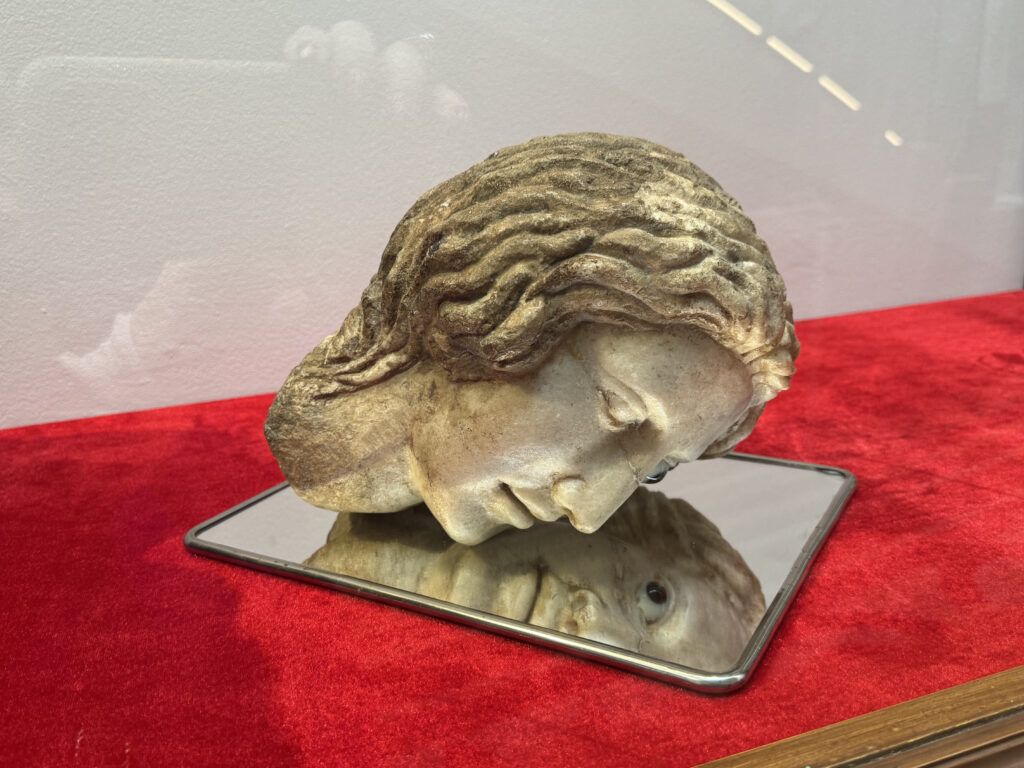

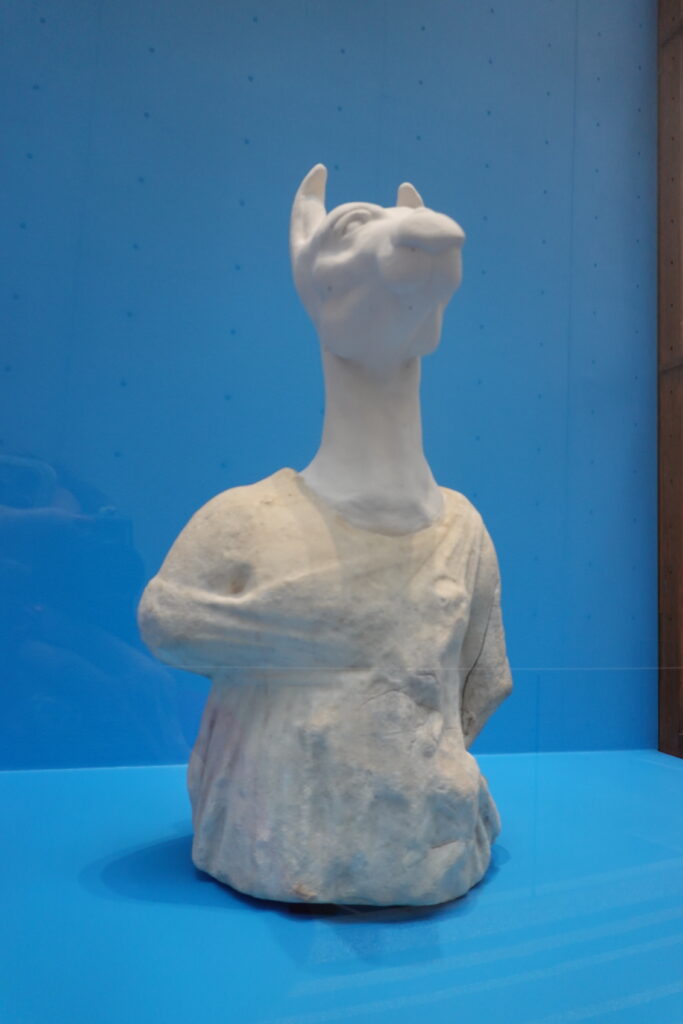

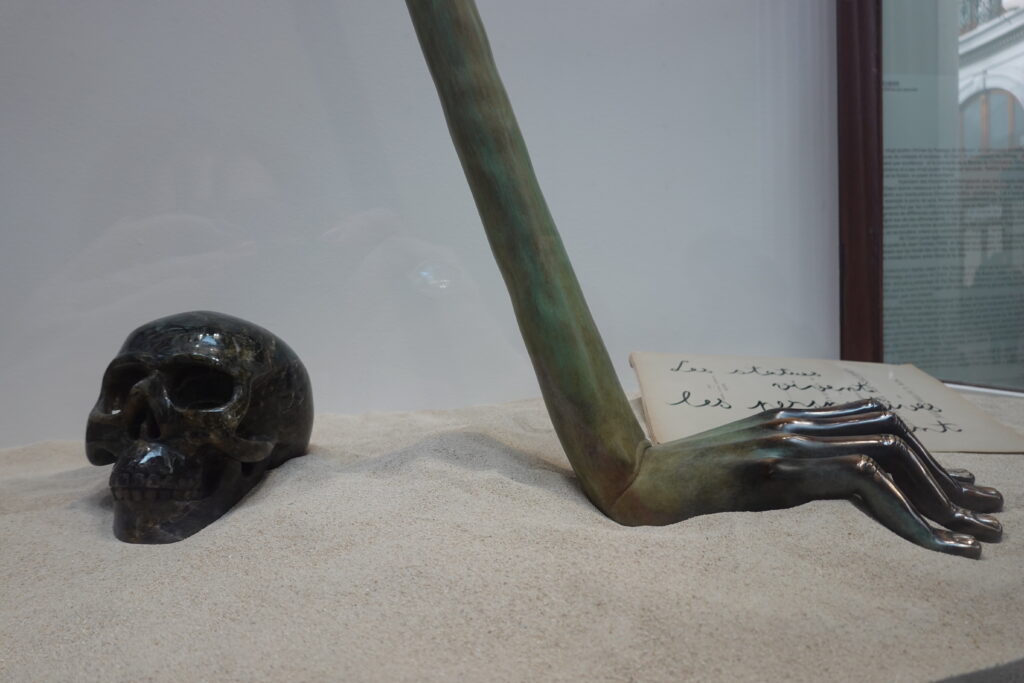

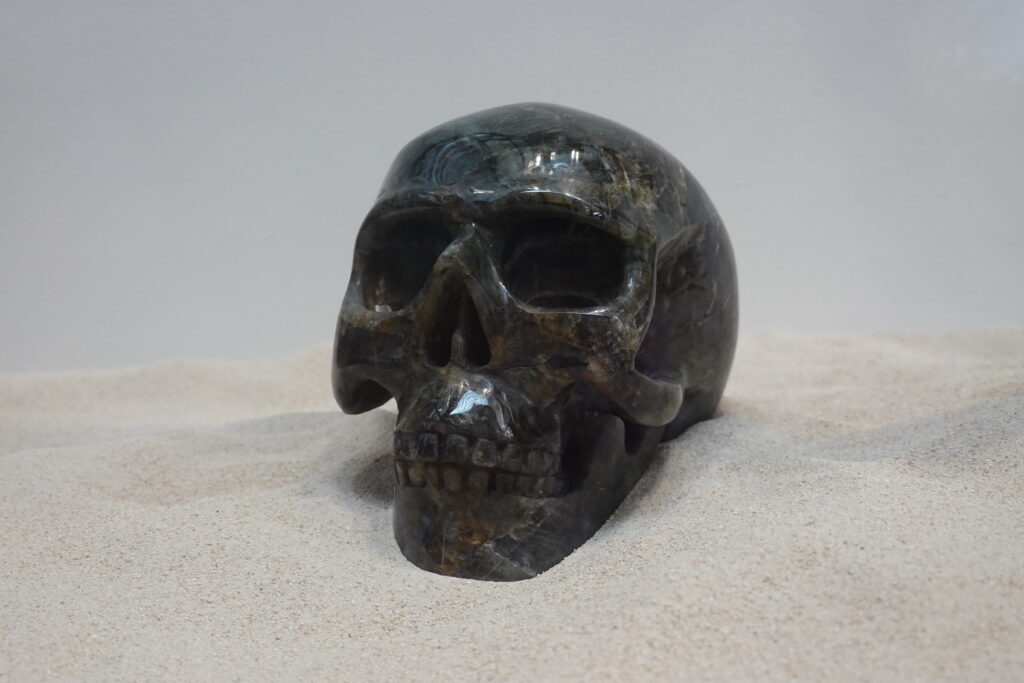

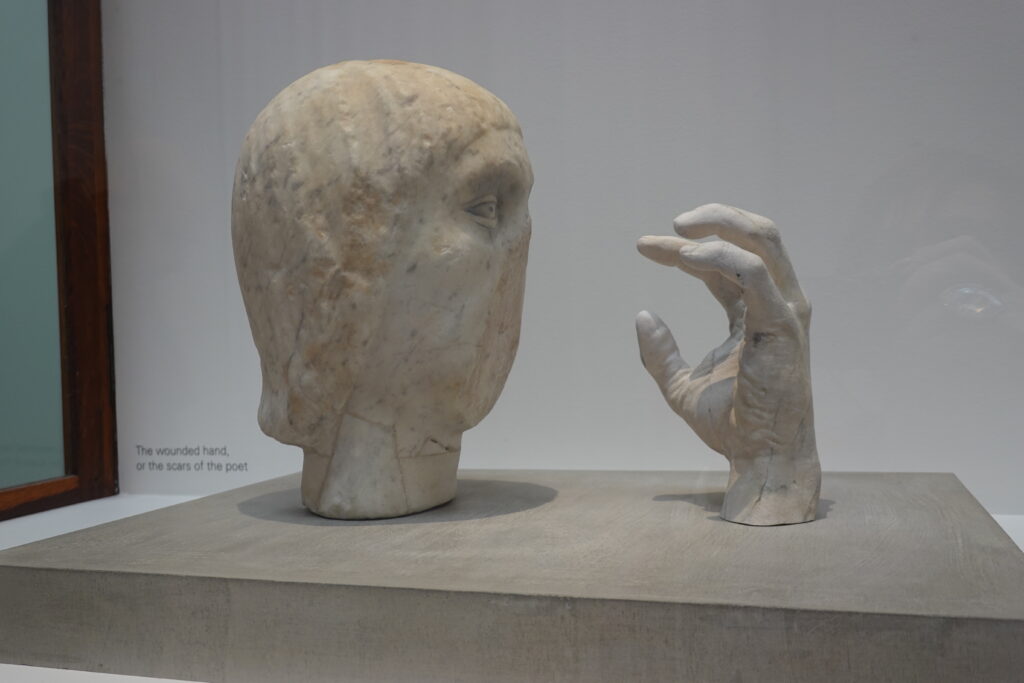

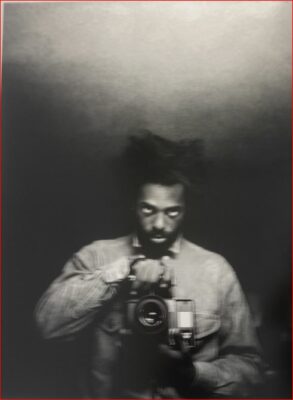

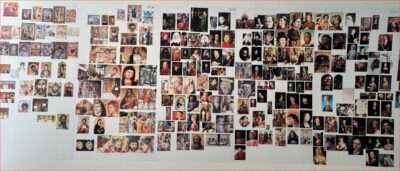

À l’appui d’une centaine d’œuvres de la Collection Pinault, la Bourse de Commerce présente l’exposition «Corps et âmes», offrant une exploration de la représentation du corps dans l’art contemporain. D’Auguste Rodin à Duane Hanson, de Georg Baselitz à Ana Mendieta, de David Hammons à Marlene Dumas, d’Arthur Jafa à Ali Cherri, une quarantaine d’artistes explore, à travers la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo et le dessin, les liens entre le corps et l’esprit.

À l’appui d’une centaine d’œuvres de la Collection Pinault, la Bourse de Commerce présente l’exposition «Corps et âmes», offrant une exploration de la représentation du corps dans l’art contemporain. D’Auguste Rodin à Duane Hanson, de Georg Baselitz à Ana Mendieta, de David Hammons à Marlene Dumas, d’Arthur Jafa à Ali Cherri, une quarantaine d’artistes explore, à travers la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo et le dessin, les liens entre le corps et l’esprit.

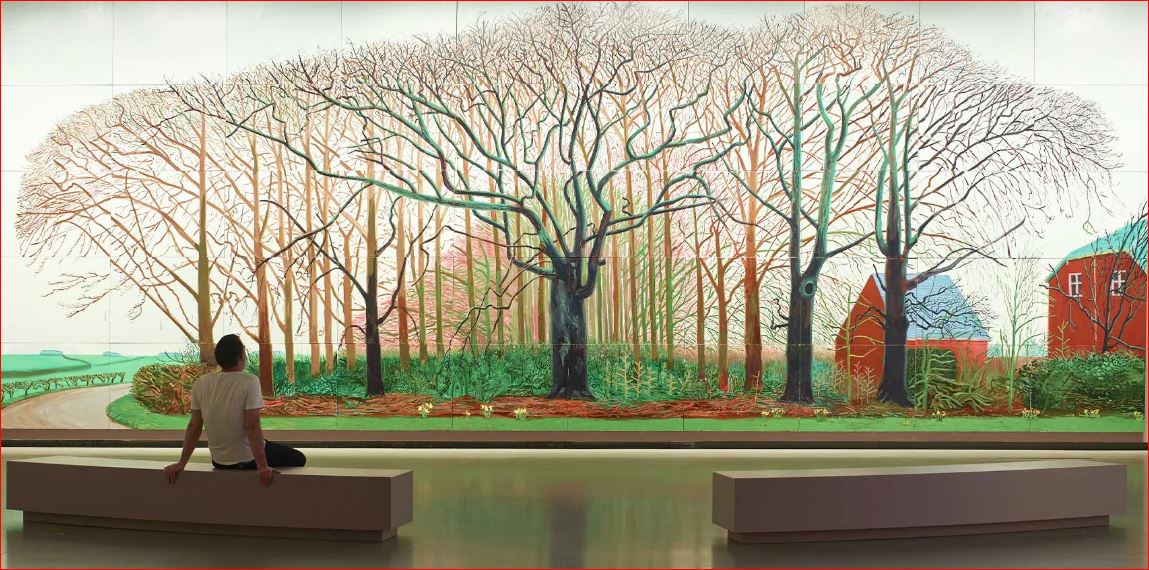

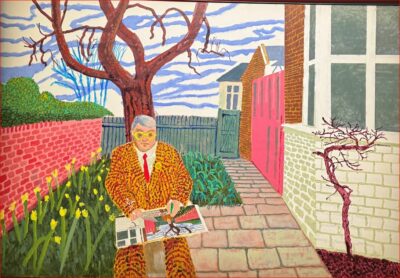

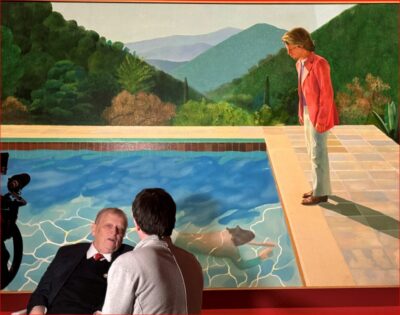

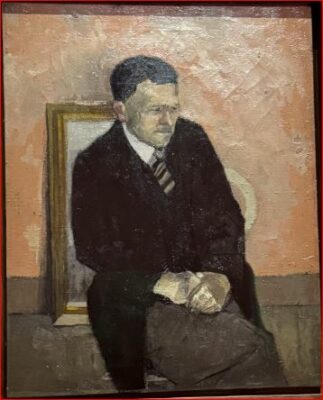

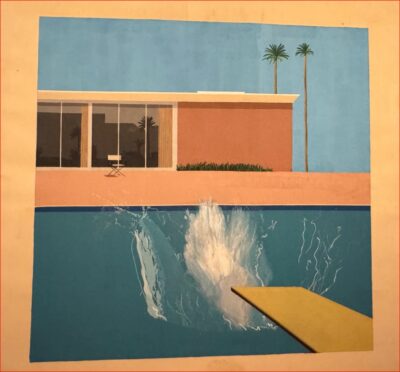

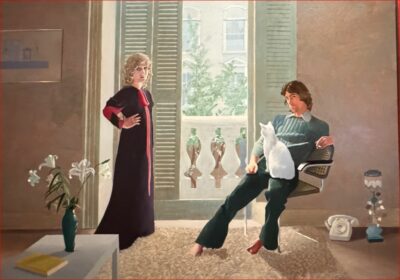

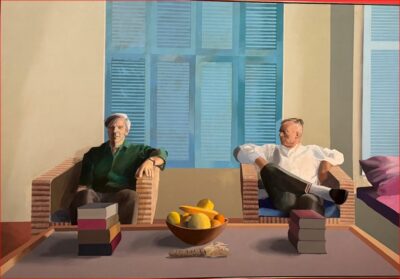

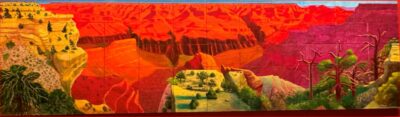

Au printemps 2025, la Fondation Louis Vuitton invite David Hockney, l’un des artistes les plus influents des XXe et XXIe siècles, à investir l’ensemble de ses espaces d’exposition.

Au printemps 2025, la Fondation Louis Vuitton invite David Hockney, l’un des artistes les plus influents des XXe et XXIe siècles, à investir l’ensemble de ses espaces d’exposition.

puis à Londres, jusqu’en Californie. La piscine, thème emblématique, apparaît avec A Bigger Splash, 1967 et Portrait of An Artist (Pool with Two Figures), 1972. Sa série de doubles portraits est représentée par deux peintures majeures : Mr. and Mrs. Clark and Percy, 1970-1971 et Christopher Isherwood and Don Bachardy, 1968.

puis à Londres, jusqu’en Californie. La piscine, thème emblématique, apparaît avec A Bigger Splash, 1967 et Portrait of An Artist (Pool with Two Figures), 1972. Sa série de doubles portraits est représentée par deux peintures majeures : Mr. and Mrs. Clark and Percy, 1970-1971 et Christopher Isherwood and Don Bachardy, 1968.

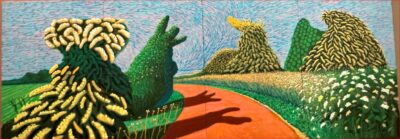

Puis la nature prend une place toujours plus importante dans le travail de David Hockney à partir de la décennie 1980-1990 – comme en témoigne

Puis la nature prend une place toujours plus importante dans le travail de David Hockney à partir de la décennie 1980-1990 – comme en témoigne

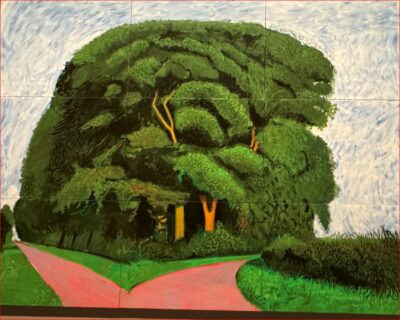

L’observation du rythme des saisons le mène au paysage hivernal monumental peint sur le motif, exceptionnellement prêté par la Tate de Londres, Bigger Trees near Warter or/ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Âge Post

L’observation du rythme des saisons le mène au paysage hivernal monumental peint sur le motif, exceptionnellement prêté par la Tate de Londres, Bigger Trees near Warter or/ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Âge Post

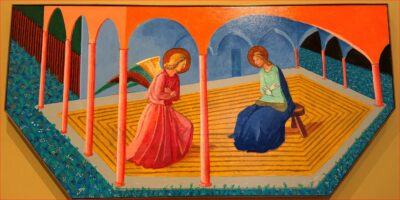

La peinture de Hockney, qui se nourrit de l’histoire universelle de l’art depuis l’Antiquité, est centrée ici sur la peinture

La peinture de Hockney, qui se nourrit de l’histoire universelle de l’art depuis l’Antiquité, est centrée ici sur la peinture Puis, le public est invité à traverser l’espace de cette

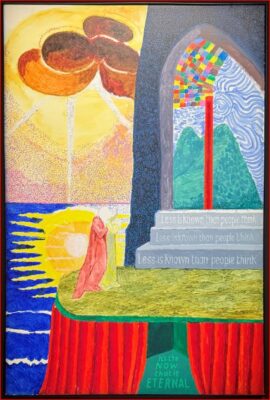

Puis, le public est invité à traverser l’espace de cette

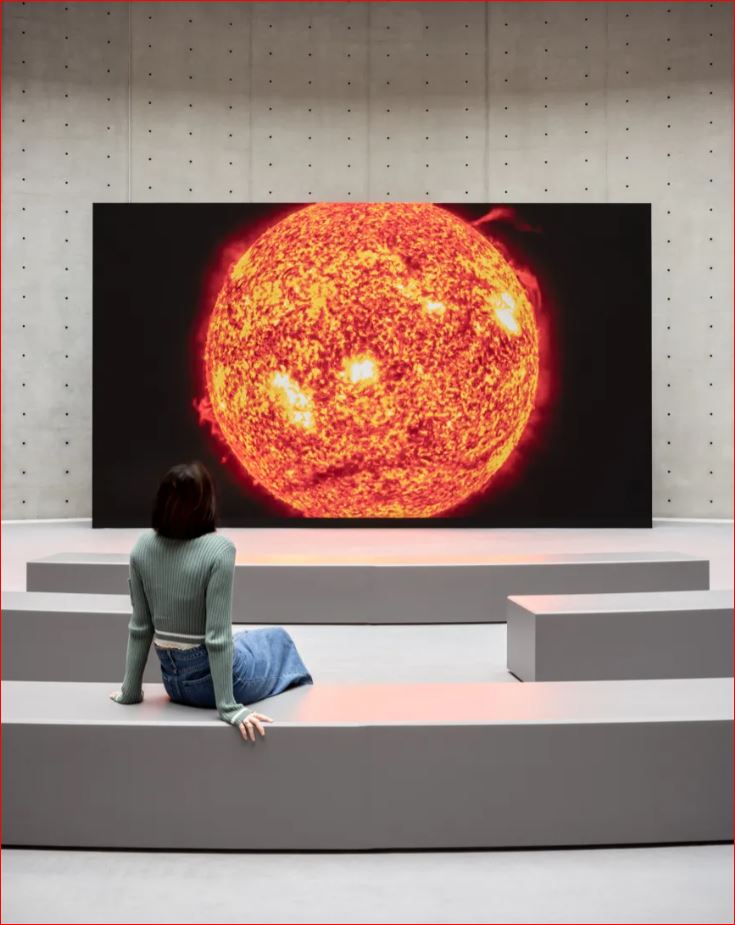

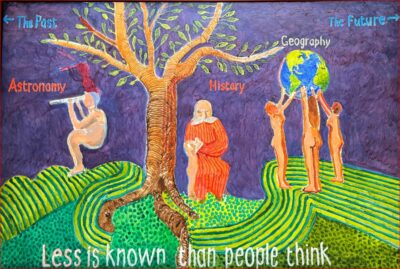

et After Blake: Less is Known than People Think, 2024, où l’astronomie, l’histoire et la géographie rencontrent une forme de spiritualité, selon les propres mots de l’artiste. Il a souhaité y inclure son tout dernier autoportrait.

et After Blake: Less is Known than People Think, 2024, où l’astronomie, l’histoire et la géographie rencontrent une forme de spiritualité, selon les propres mots de l’artiste. Il a souhaité y inclure son tout dernier autoportrait.

qui lui font notamment gagner la confiance du grand-duc Cosme II de Médicis, qui lui commande bientôt des œuvres monumentales, aujourd’hui perdues. Son talent de portraitiste, loué par ses contemporains, constitue un point central de l’exposition qui présente une série de portraits, dont certains ont été récemment découverts.

qui lui font notamment gagner la confiance du grand-duc Cosme II de Médicis, qui lui commande bientôt des œuvres monumentales, aujourd’hui perdues. Son talent de portraitiste, loué par ses contemporains, constitue un point central de l’exposition qui présente une série de portraits, dont certains ont été récemment découverts.

La scène monumentale d’Esther et Assuérus du Metropolitan Museum de New York est un autre exemple significatif de l’importance de cette thématique de l’héroïsme au féminin dans l’œuvre d’Artemisia Gentileschi.

La scène monumentale d’Esther et Assuérus du Metropolitan Museum de New York est un autre exemple significatif de l’importance de cette thématique de l’héroïsme au féminin dans l’œuvre d’Artemisia Gentileschi.