EVA est retournée vers le futur aujourd’hui.

EVA est retournée vers le futur aujourd’hui.

Elle a quitté ce monde et est entrée dans la scène éternelle.

Sa croyance dans le pouvoir de l’art était infinie.

AVENIR

Eva

Eva est née biologiquement homme. En 2011, elle a officiellement changé son état civil en femme après qu’un tribunal a accédé à sa demande. Elle a expliqué que même si son corps était masculin, son âme ne l’était pas.

En avril 1991, avec le mariage de Metropolis, le projet artistique permanent EVA & ADELE a officiellement débuté ; la biographie précédente des deux artistes a été complètement effacée. Elles affirment elles-mêmes avoir atterri à Berlin en 1991 avec une machine à remonter le temps venue du futur.

Excentriques tout un art

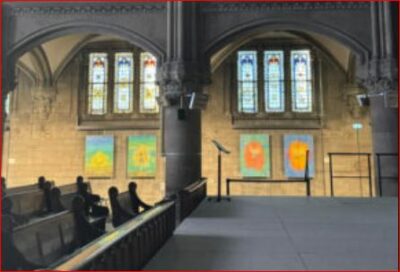

Nous les attendions à toutes les grandes manifestations d’art avec impatience.

Que ce soit à Art Basel, à la dOCUMENTA, au MAM Musée d’art Moderne de la ville de Paris, ou les autres grands foires dans le monde, (qui pour nous étaient inaccessible), les jumelles les fréquentaient assidument.

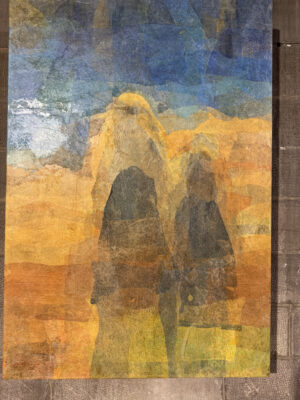

Eva et Adele sont un couple d’artistes allemandes vivant à Berlin. Elles sont surtout connues pour leurs performances, mais sont également présentes dans des expositions avec des œuvres matérielles (photographie, vidéo et peinture) depuis 1997.

Eva et Adele prétendent avoir débarqué d’une machine à remonter le temps à Berlin après la chute du mur en 1989, autoproclamées

« jumelles hermaphrodites du futur »

Une folle excentricité dans l’art

Les inimitables performeuses et sculptrices allemandes Eva et Adele, se disent,

« jumelles hermaphrodites du futur » ce qui implique aussi, – de se mettre en marge et de renoncer à une forme de reconnaissance sociale – s’impose comme une posture idéale pour questionner les normes admises… et leur absurdité.

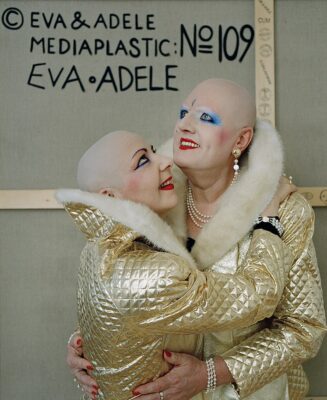

Eva et Adele font leur première apparition artistique en 1989. Elles apparaissent dans des costumes de femmes excentriques, souvent roses, des talons hauts, des sacs à main, avec des têtes rasées et des visages très maquillés.

L’extérieur stylisé illustre leur revendication en tant qu’œuvre d’art vivante, de la vie comme art et l’art comme la vie [Selon qui ?].

Rencontrées à la dOCUMTA de Kassel en 2014

Bien que leur apparence ait une connotation féminine, elles prônent une identité de genre qui n’est pas définie par la société, mais qui est librement choisie. Un de leurs slogans est Over the Boundaries of Gender, à travers les frontières de genre. Pour læ chercheur•e Rose K. Bideaux, l’ultra‑féminité d’Eva et Adele doit s’appréhender en dehors de l’hétérosexualité :

« d’abord parce qu’elles sont lesbiennes, mais aussi parce qu’elles ne répondent pas aux attendus de causalité sexe‑genre ».

Le duo affirme que depuis leur rencontre, elles ont juré de ne jamais passer une nuit à part, ni de recevoir d’invités dans leur maison, sans être complètement fous. Bien que se considérant au delà des frontières binaire du genre, elles forment un couple et choisirent de se marier en tant que deux femmes, pour entrer dans les cadres légaux binaire du genre imposés par la loi.

Eva a obtenu un changement de son identité de genre au tribunal, appuyé par de nombreux rapports psychiatriques et psychologiques, le juge accède à sa demande. Le certificat de naissance d’Eva est réédité pour correspondre au genre féminin.

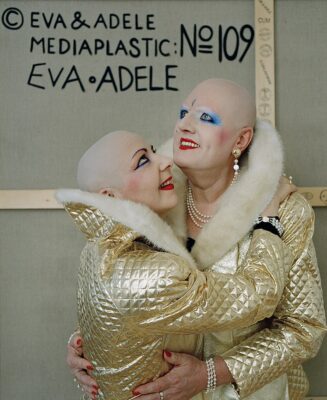

Elles apparaissent dans les expositions comme n’importe quel autre visiteur et communiquent avec les autres visiteurs. Ci-dessous à Art Basel avec moi.

Elles sont également devenues des invitées régulières de défilés de mode pour leur assimilation au style Camp. Leur apparence artificielle ne permet de tirer aucune conclusion non plus, et leur slogan sert de référence est :

Elles sont également devenues des invitées régulières de défilés de mode pour leur assimilation au style Camp. Leur apparence artificielle ne permet de tirer aucune conclusion non plus, et leur slogan sert de référence est :

Coming out of Future.

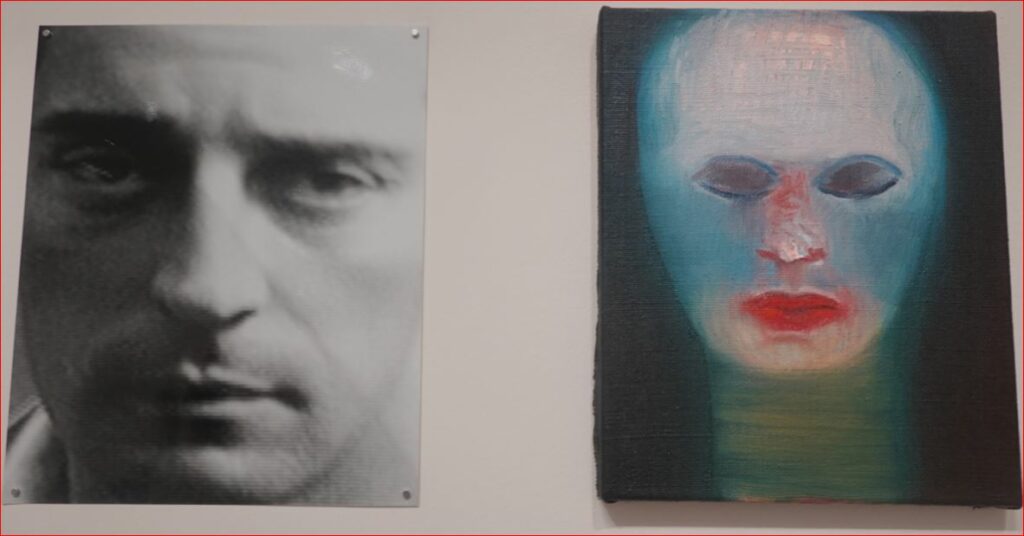

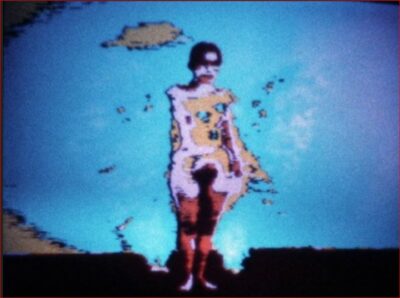

Les photographies qui en résultent leur sont envoyées et elles les transforment. Elles forment la série CUM. Eva et Adele traitent de la même manière les photographies qu’elles trouvent d’elles -mêmes dans les médias. Ce complexe d’œuvres s’appelle Mediaplastic. Dans leurs vidéos, elles abordent le comportement de personnes conventionnelles qui leur sont confrontées.

Ici la rencontre à Art Basel 2022 (Mon art Basel)

La démarche artistique d’Eva et Adele est à rapprocher de celle de Genesis P-Orridge qui a cherché à ressembler à sa femme Lady Jaye, et inversement, en passant par le port des mêmes tenues, de la même coiffure ou du même maquillage. Le couple d’artistes américain·e·s est cependant allé plus loin qu’Eva et Adele en procédant à des transformations chirurgicales, telles que la pose d’implants mammaires ou des modifications de la structure du visage.

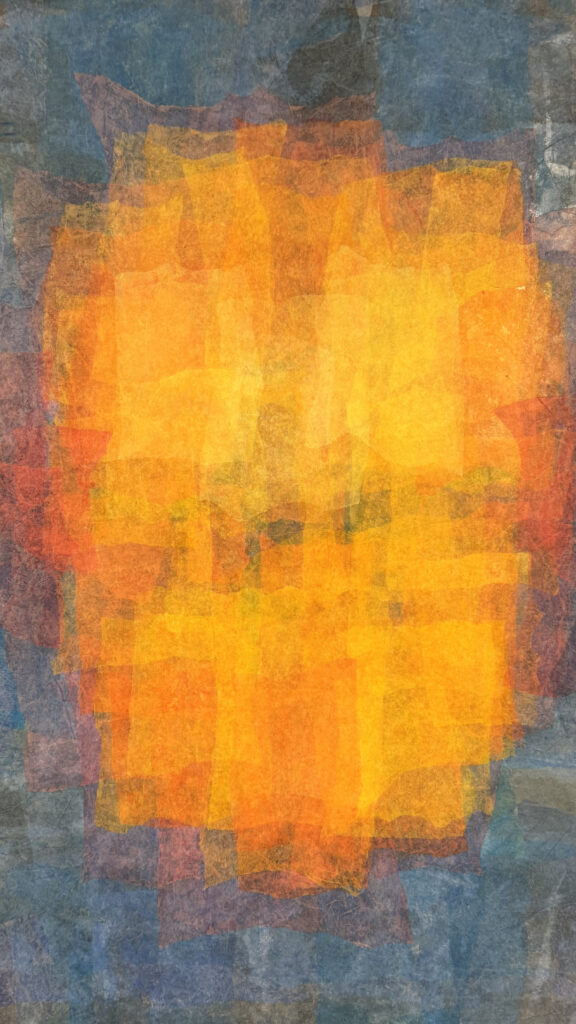

Au MAM, elles avaient développé Futuring : YOU ARE MY BIGGEST INSPIRATION

FUTURING est un mot inventé par Eva et Adele. Elles présentent pour la première fois ce mot inventé dans un timbre imprimé en 1991 à l’occasion de leur performance Hochzeit Metropolis au Martin-Gropius-Bau, Berlin. Depuis, le mot inventé futuring joue un rôle clé dans l’œuvre. Le mot est ensuite publié dans presque tous les médias artistiques, lors d’expositions et dans leurs programmes d’accompagnement.

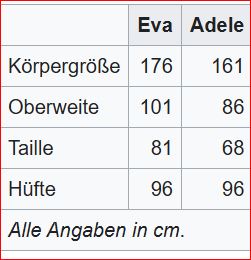

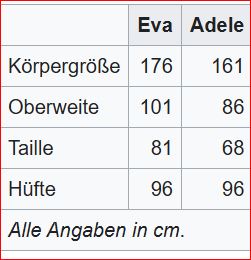

En tant que biographie, elles ne donnent que les mensurations de leur corps, comme les mesures d’une œuvre d’art :

Eva Adele Le 21 mai 2025, Eva & Adele annoncèrent la mort d’Eva.

RIP chère Eva, mes condoléances émues chère Adèle.

Condoléances

Un LIVRE DE CONDOLENCES pour EVA est disponible à la Nationalgalerie der Gegenwart HAMBURGER BAHNHOF.

L’enterrement aura lieu le mercredi 2 juillet 2025 à 12h00 à la chapelle du cimetière de Dorotheenstädter.

Je suis profondément touché par les nombreuses personnes merveilleuses qui ont exprimé leurs condoléances. MERCI💓

Adele

Certaines photos proviennent d’internet

Certaines photos proviennent d’internet

Partager la publication "EVA & ADELE"

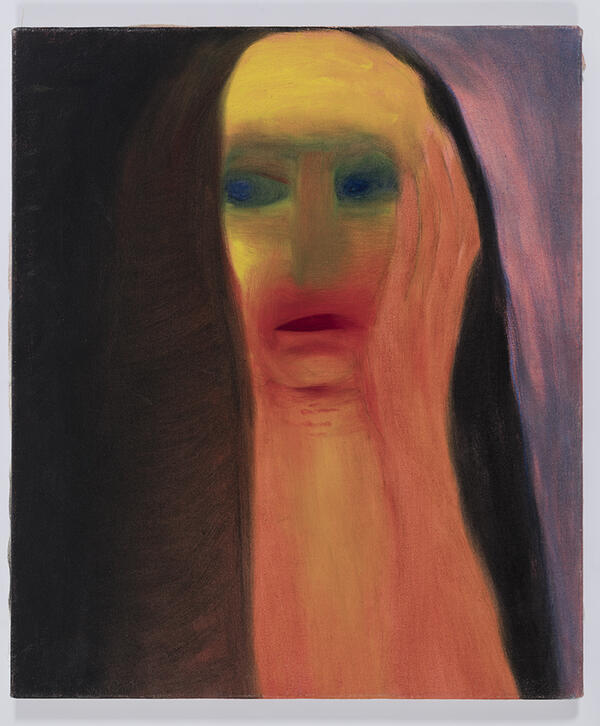

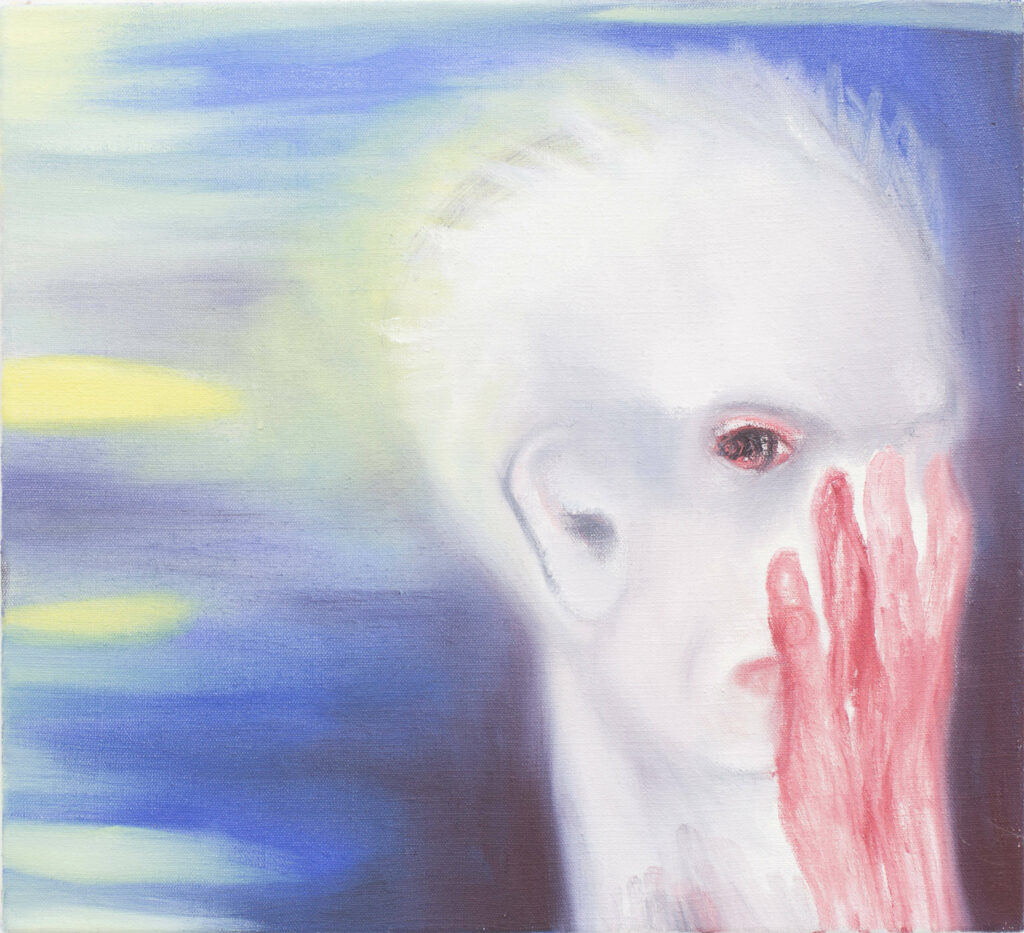

« être Artiste pour Myriam Cahn ce n’est pas un choix, c’est un fait :

« être Artiste pour Myriam Cahn ce n’est pas un choix, c’est un fait :

EVA est retournée vers le futur aujourd’hui.

EVA est retournée vers le futur aujourd’hui.

Elles sont également devenues des invitées régulières de défilés de mode pour leur assimilation au style Camp. Leur apparence artificielle ne permet de tirer aucune conclusion non plus, et leur slogan sert de référence est :

Elles sont également devenues des invitées régulières de défilés de mode pour leur assimilation au style Camp. Leur apparence artificielle ne permet de tirer aucune conclusion non plus, et leur slogan sert de référence est :

Certaines photos proviennent d’internet

Certaines photos proviennent d’internet

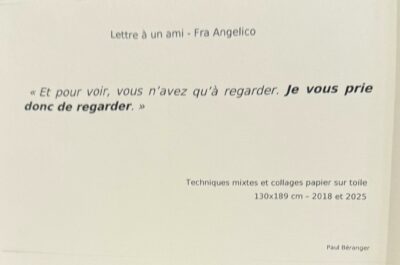

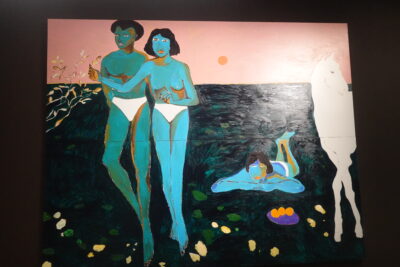

Gideon Appah, The Woman Bathing, 2021, huile, acrylique sur toile, diptyque, 120 × 300 cm (chaque panneau).

Gideon Appah, The Woman Bathing, 2021, huile, acrylique sur toile, diptyque, 120 × 300 cm (chaque panneau).

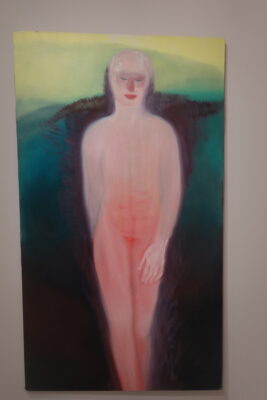

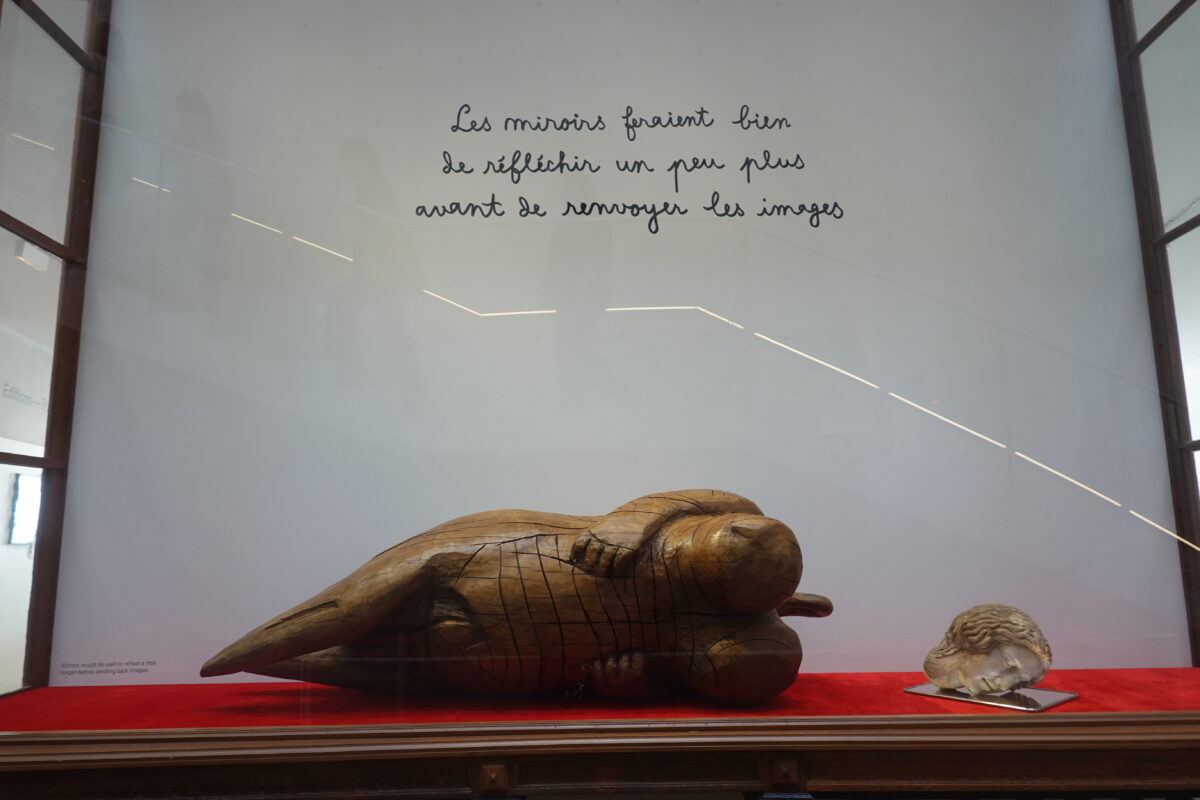

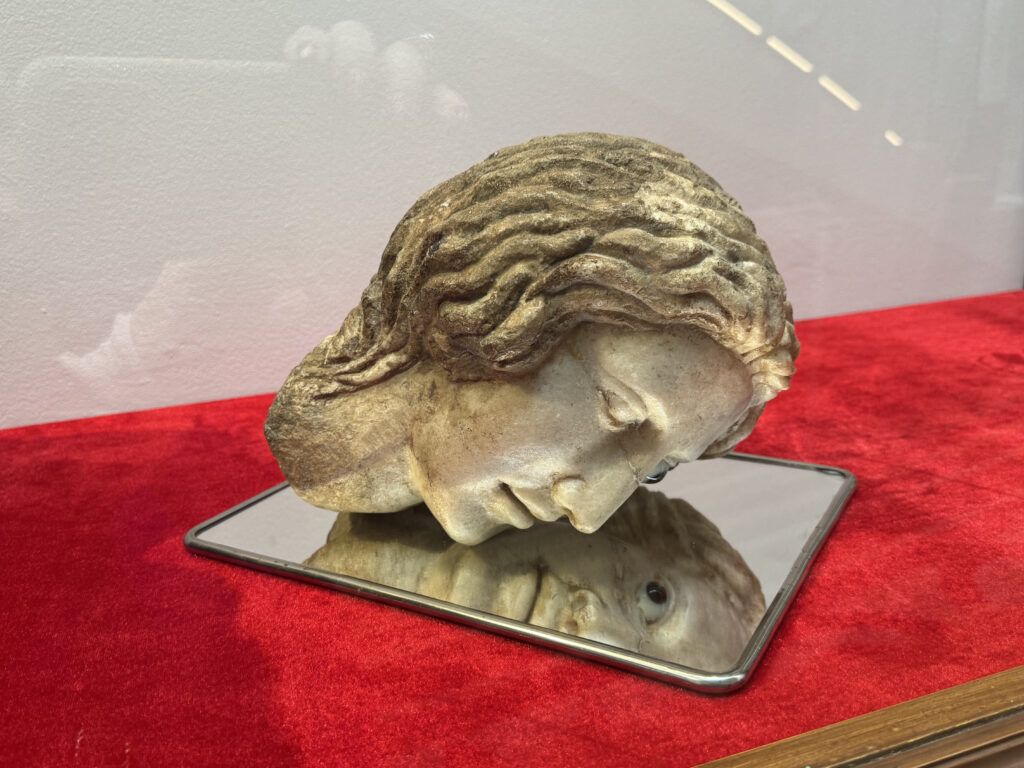

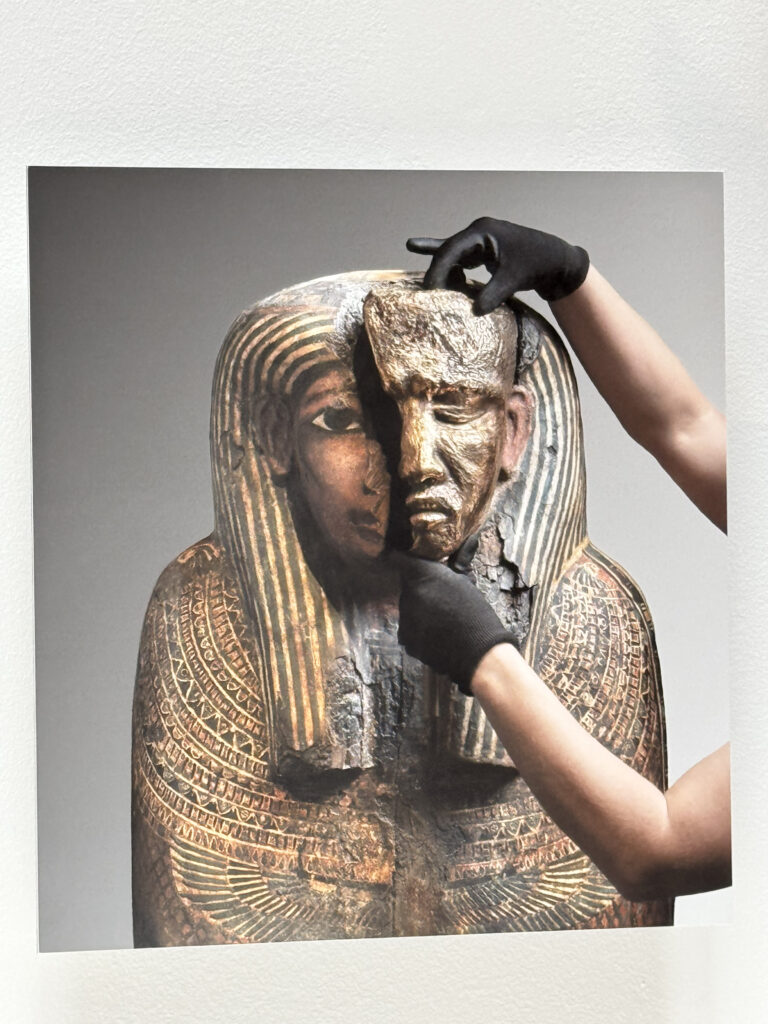

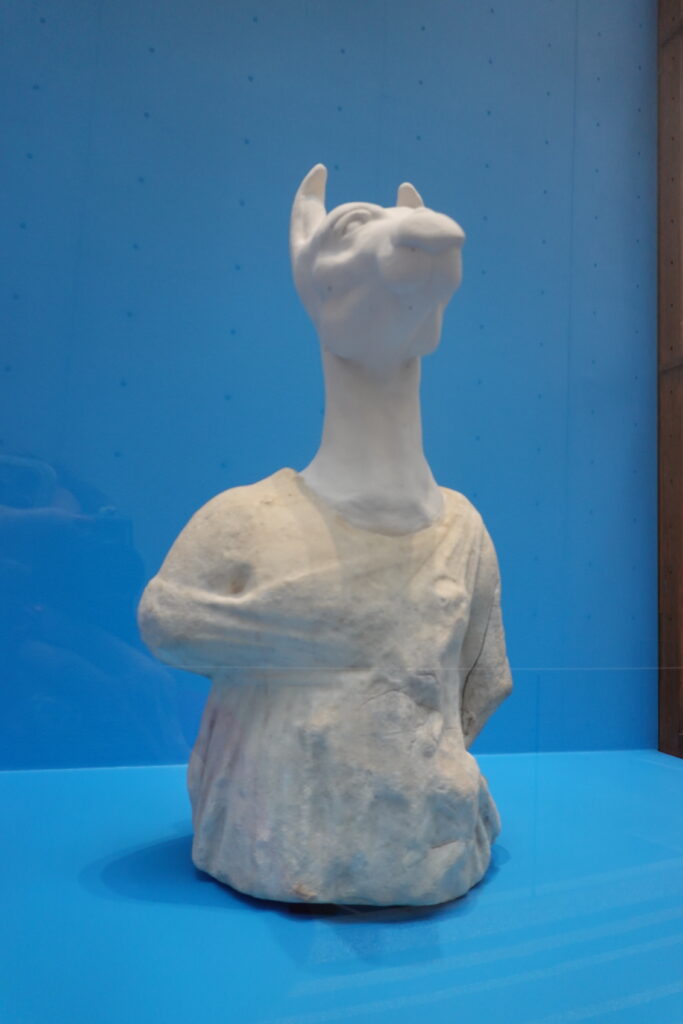

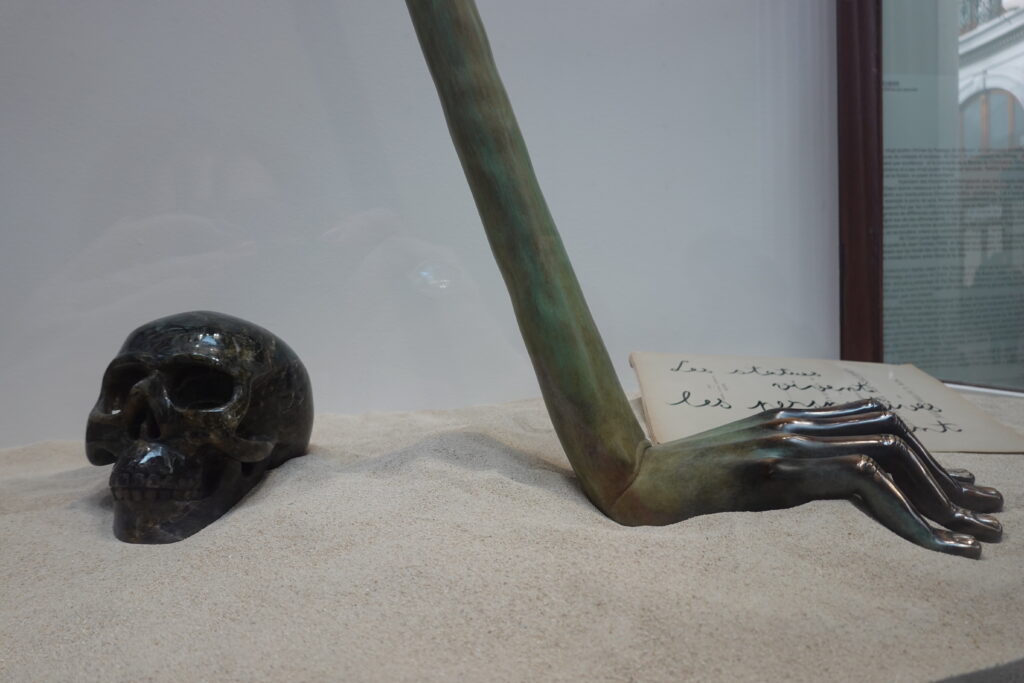

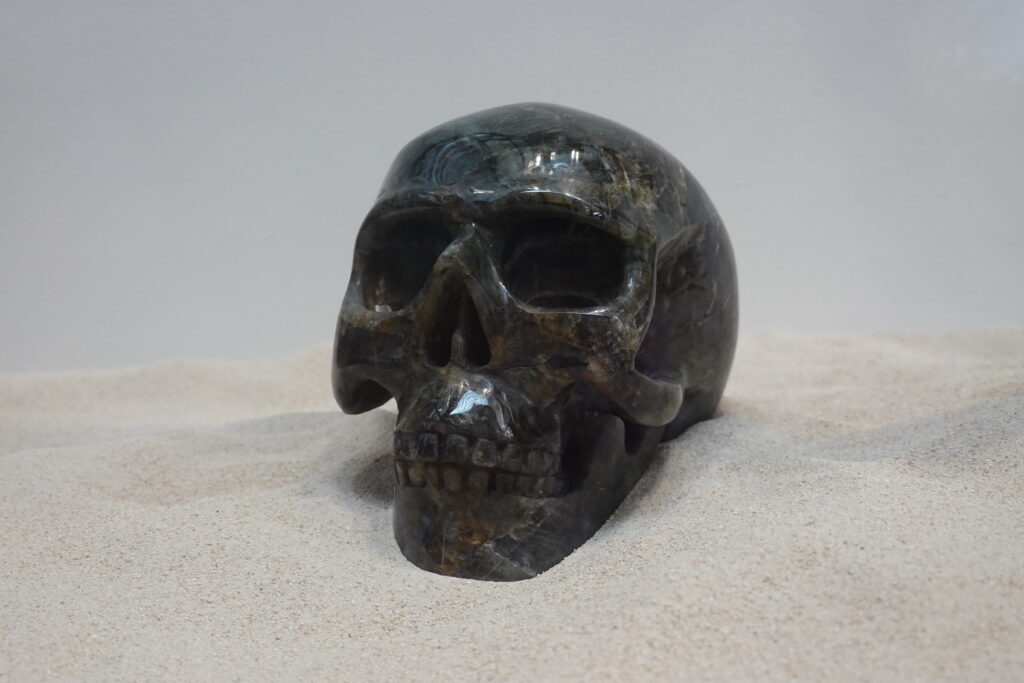

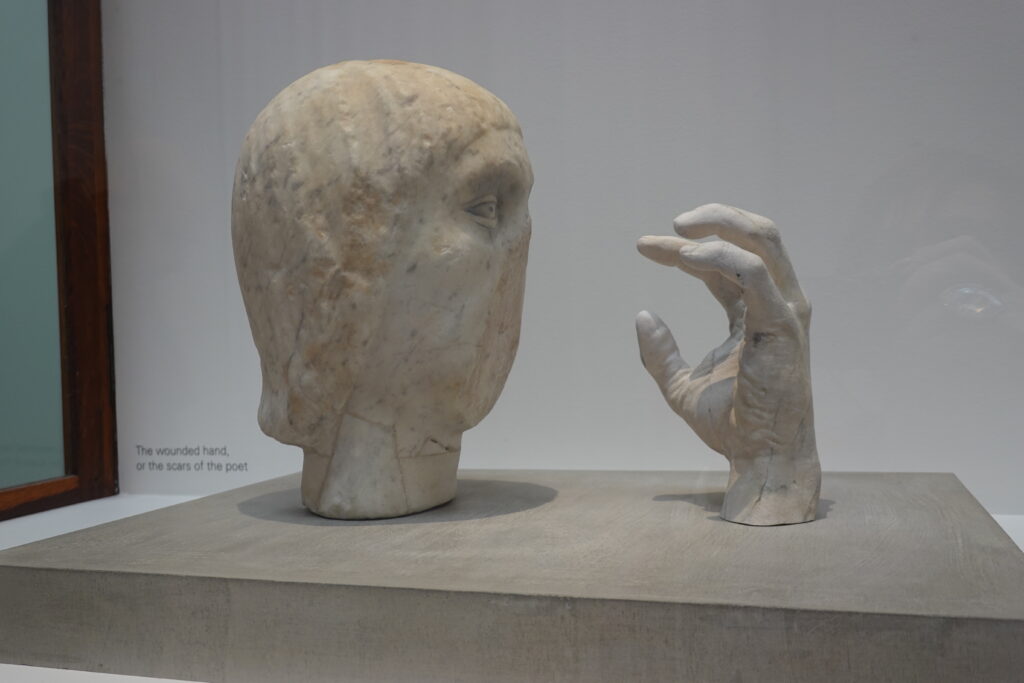

À l’appui d’une centaine d’œuvres de la Collection Pinault, la Bourse de Commerce présente l’exposition «Corps et âmes», offrant une exploration de la représentation du corps dans l’art contemporain. D’Auguste Rodin à Duane Hanson, de Georg Baselitz à Ana Mendieta, de David Hammons à Marlene Dumas, d’Arthur Jafa à Ali Cherri, une quarantaine d’artistes explore, à travers la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo et le dessin, les liens entre le corps et l’esprit.

À l’appui d’une centaine d’œuvres de la Collection Pinault, la Bourse de Commerce présente l’exposition «Corps et âmes», offrant une exploration de la représentation du corps dans l’art contemporain. D’Auguste Rodin à Duane Hanson, de Georg Baselitz à Ana Mendieta, de David Hammons à Marlene Dumas, d’Arthur Jafa à Ali Cherri, une quarantaine d’artistes explore, à travers la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo et le dessin, les liens entre le corps et l’esprit.