29 octobre 2025 : RÉUNIS : SÉPARÉS Pierre Coulibeuf et Jérôme Game

27 octobre 2025 : Art Basel Paris 2025

25 octobre 2025 : Vassily Kandinsky, la musique des couleurs

19 octobre 2025 : Gerhard Richter à la Fondation Vuitton

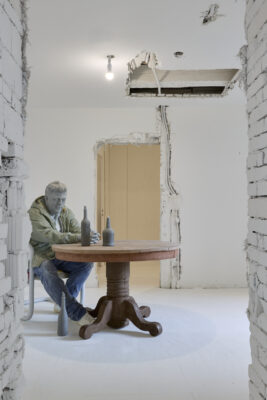

18 octobre 2025 : Un dimanche sans fin-Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou

12 octobre 2025 : « Une petite histoire de l’art du point » Yayoi Kusama à la Fondation Beyeler

02 octobre 2025 : Marie Paule Bilger

02 octobre 2025 : Un livre d’artiste pour le bestiaire de Marie-Paule Bilger

01 octobre 2025 : DE REMBRANDT À VAN GOGH COLLECTION ARMAND HAMMER Hammer Museum, Los Angeles

Catégorie : Fondation

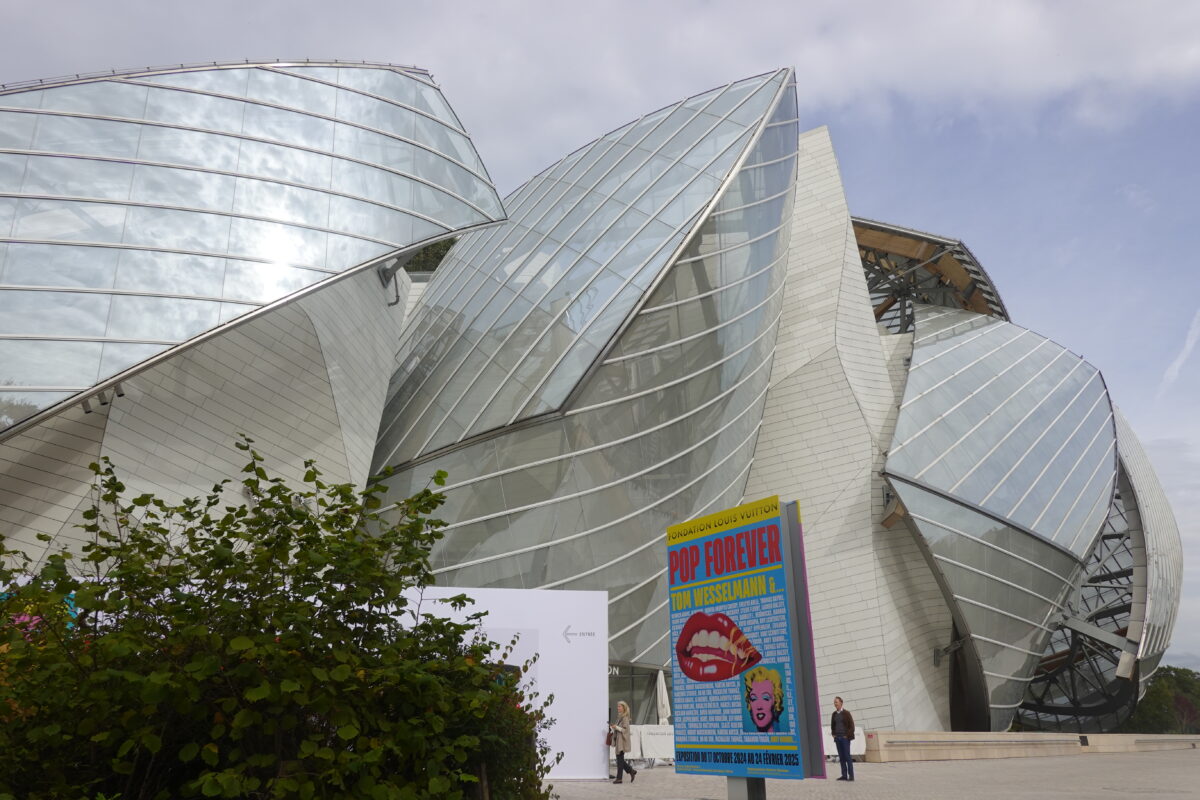

Gerhard Richter à la Fondation Vuitton

Du 17 octobre 2025 au 2 mars 2026 à la FONDATION LOUIS VUITTON

Commissariat

DIRECTRICE ARTISTIQUE

Suzanne Pagé

COMMISSAIRES INVITÉS

Dieter Schwarz et Nicholas Serota

COORDINATION

Ludovic Delalande

Gerhard Richter : Que peut l’Art face à l’Histoire ? (vidéo)

Avant-propos

(Extrait du catalogue de l’exposition)

L’œuvre de Richter échappe à toute catégorie : de la peinture il s’ouvre à la sculpture, au dessin, à l’aquarelle, à la photo, aux créations via les nouvelles technologies.

Il est passionnant de voir à quel point il est un explorateur de nouveaux univers, sans même quitter son atelier. Le portrait, le paysage, les abstractions, la peinture qu’il applique sur les photographies, le verre qui joue avec la lumière, tantôt par réflexion, tantôt par transparence, les compositions de natures mortes, bref tous les genres le mobilisent et l’inspirent.

Et alors, nous pouvons nous poser la question de la vérité et de la réalité, de la clairvoyance de notre propre façon de percevoir, de penser, d’exister. Richter nous invite à un autre dialogue avec

le monde.

Gerhard Richter suscite en nous tant d’interrogations, de doutes comme de certitudes, avec à chaque fois des réponses ou le silence. Une démarche unique, profonde, personnelle et universelle.

Comme une communion.(extrait)

Bernard Arnault

Président de la Fondation Louis Vuitton

Préface

Gerhard Richter, une vie, une œuvre, où petite et grande Histoire se percutent, de Onkel Rudi et Tante Marianne à Birkenau, et où mémoire et politique croisent l’intime dans la distance ou la proximité. Gerhard Richter, une œuvre qui ne cesse de se renouveler et d’explorer les potentialités de la peinture, d’une peinture encore possible. Figuration et abstraction se succèdent sur un mode

paradoxal très personnel alternant représentation, flou et effacement.

Gerhard Richter, un peintre qui se définit comme « faiseur d’images » sur la base de sujets qu’il ne cesse de creuser au même rythme que les modalités formelles qui les expriment.

(Extrait du catalogue de l’exposition)

Suzanne Pagé

Directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton

Le Lac des 4 Cantons

L’exposition en chiffres

• 275 œuvres (peintures à l’huile, sculptures en acier et en verre, dessins au crayon et à l’encre,

aquarelles, ainsi que photographies peintes).

• 34 salles pour un parcours chronologique – chaque section de l’exposition couvrant environ une décennie et montrant l’évolution d’une vision picturale singulière, des premières peintures d’après photographies aux dernières abstractions.

• 104 prêteurs

Institutions et collections particulières partenaires et galeries

Gerhard Richter

Gerhard Richter dans son studio, à Cologne, en 2009.

© Joe Hage, London

Né à Dresde en 1932 dans l’ancienne RDA, qu’il quitte la veille de la construction du mur de Berlin en 1961, Gerhard Richter s’établit à Düsseldorf, puis à Cologne, où il vit et travaille encore aujourd’hui.

De 1951 à 1956, il étudie la peinture murale à l’École des Beaux-Arts de Dresde. En 1961, il quitte la RDA pour Düsseldorf, où, de 1961 à 1964, il suit les cours de K. O. Götz à l’Académie nationale des Beaux-Arts. Dix ans plus tard, il devient professeur de peinture à Düsseldorf, poste qu’il occupe jusqu’en 1994. À partir de 1962, alors qu’il est encore étudiant, il développe sa propre œuvre artistique, d’abord à partir de modèles photographiques. Plus tard, il étend sa peinture à une grande variété des langages abstraits. Outre ses toiles et objets, l’œuvre complexe de Richter comprend également des dessins, aquarelles, photos surpeintes, éditions et multiples.

Gerhard Richter est unanimement considéré comme l’un des artistes vivants les plus importants et influents. Ses œuvres figurent dans les plus importantes collections de musées et sont exposées dans le monde entier. Depuis 1967, l’œuvre de Richter est exposée en France par des institutions et des galeries, notamment dans le cadre de rétrospectives en 1993 au Musée d’art moderne de la ville de Paris, ou plus récemment en 2012 au Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris.

les Constellations

les Constellations

Parcours

L’exposition réunit la plupart des œuvres majeures de Richter. Elle couvre six décennies de sa production picturale jusqu’à 2017, année où il renonce à la peinture tout en continuant de dessiner.

Chaque section de l’exposition couvre environ une décennie et montre l’évolution d’une pratique dont l’apogée est marqué par plusieurs ensembles de peintures magistrales, exécutés entre 2000 et 2016.

Richter se considère comme un « peintre classique » dont le plus grand plaisir est de travailler à l’atelier.

Durant sa longue carrière, il a délibérément exploré les genres traditionnels en peinture – portrait, nature morte, paysage, et peinture d’histoire qui traite des grands événements et enjeux d’une époque.

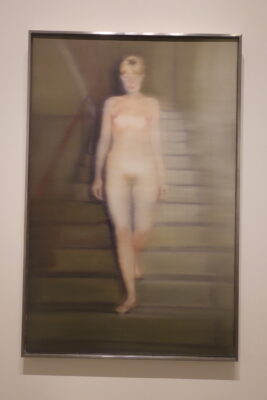

Emma

Emma

La plupart des artistes ne se concentrent que sur un ou deux de ces sujets. Il est tout aussi marquant qu’en dépit du fait qu’il soit un « peintre d’atelier », Richter ne travaille jamais directement d’après modèle ni sur nature. Tout est filtré à travers un autre medium qu’il s’agisse d’une photographie ou d’un dessin à partir desquels il crée une image autonome et indépendante. Les œuvres les plus anciennes de l’exposition sont basées sur des photographies tirées de journaux ou de magazines et, comme nous le savons aujourd’hui, sur des photos de sa famille que Richter avait laissée en RDA.

La plupart des images présentent un flou caractéristique, obtenu par le glissement du pinceau sur la surface peinte encore humide. Ce procédé projette l’image dans le passé à travers la mémoire tout en propulsant l’image vers l’abstraction.

Faust 1980

Faust 1980

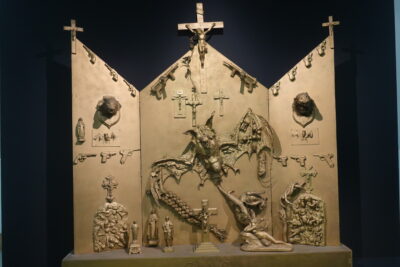

Au cours des années 1970-1980, Richter explore à la fois le langage de l’abstraction et celui de la représentation. Dans ses œuvres abstraites, il utilise souvent le racloir qui lui permet de flouter de grands formats tout en introduisant un élément de hasard. Parallèlement, il peint d’exquises natures

mortes, des portraits et des paysages qui évoquent la peinture romantique classique. Parfois, et de façon extrêmement réfléchie, il prend pour sujet un moment tragique de l’Histoire, tels la Shoah, ou l’attentat contre les Tours jumelles de New York, le 11 septembre 2001.

Cette capacité à conjuguer une technique frappante et des images saisissantes a valu à Richter une grande renommée internationale tout au long de sa carrière.

Dieter Schwarz et Nicholas Serota

Commissaires invités

Nicholas Serota, cocomissaire de l’exposition « Gerhard Richter » : « Le flou est une manière de mettre les choses à distance, de les rendre plus universelles »

Richter pratique simultanément les deux registres, parfois sur le même tableau. Dès la première salle, où l’on est accueilli par son tableau originel,

Tisch (« table ») de 1962, la représentation en noir, blanc et plein de nuances de gris – comme bon nombre de ses tableaux figuratifs – d’une photographie prélevée dans un magazine. Elle est en partie masquée par un barbouillage qui évoque la peinture gestuelle en vogue à l’époque.

Gerhard Richter, Tisch, 1962

Huile sur toile, 90,2 x 113 cm Collection particulière © Gerhard Richter 2025 (18102025)

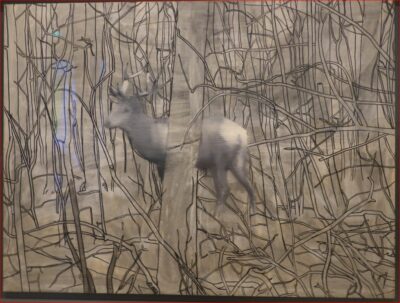

A côté est accroché Hirsch (« cerf »), de 1963, où l’animal apparaît dans une sorte de brouillard et contraste avec les arbres qui l’entourent, lesquels sont représentés de manière très graphique. Sur l’envers de la toile, Richter a peint deux portraits d’Hitler, qu’il a ensuite recouverts de blanc – comme une figure incontournable et immontrable.

Hirsch

Galerie 2 : 1971-1975 — Questionner la représentation.

Les 48 Portraits, peints pour la Biennale de Venise de 1972, véritable tour de force, ouvrent un nouveau chapitre : application du procédé des coulures (Vermalungen), étapes progressives de la, répartition aléatoire des couleurs dans les grands Nuanciers de Couleurs, et négation de la représentation et de l’expression dans les Peintures Grises.

Gerhard Richter, Verkündigung nach Tizian, 1973

Huile sur toile, 125 x 200 cm Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington, DC, Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 1994 © Gerhard Richter 2025 (18102025)

Galerie 4 : 1976-1986 — Explorer l’abstraction

Durant cette décennie, Richter jette les bases de son approche spécifique de l’abstraction : il représente et agrandit des études à l’aquarelle, examine la surface d’une peinture, fait du coup de pinceau lui-même le sujet d’une œuvre (Strich).  Parallèlement, il peint les premiers portraits de sa fille, Betty, et poursuit son exploration du paysage et de la nature morte.

Parallèlement, il peint les premiers portraits de sa fille, Betty, et poursuit son exploration du paysage et de la nature morte.

Galerie 5 : 1987-1995 — « La décennie sombre »

Ému par une vision profondément sceptique des mutations artistiques et sociales, Richter peint la série 18 octobre 1977, exceptionnellement prêtée par le MoMA, le seul ensemble d’œuvres qui se réfère explicitement à l’histoire allemande alors récente. Il crée également certaines de ses abstractions les plus impressionnantes et les plus sombres. Reprenant ses premières peintures de famille, Richter réalise la séquence Sabine mit Kind.

Galeries 7 et 9 : 1996-2009 — Nouvelles perspectives en peinture : le hasard.

A la fin des années 1990, il entre dans une période très productive qui le mène des peintures figuratives et abstraites de la petite taille aux sévères Silikat, aux expériences avec le hasard qui aboutissent à 4900 Colors, et aux sereines peintures Cage, en hommage au grand compositeur.

Galeries 9 et 10 : 2009-2017 — Dernières peintures.

Richter surprend son public en abandonnant la peinture pendant plusieurs années et en expérimentant des œuvres sur verre ainsi que des images de Strip produites numériquement. Il revient à la peinture avec Birkenau, un groupe d’œuvres inspirées de quatre photographies prises dans un camp d’extermination nazi. La dernière salle présente ses dernières toiles abstraites magistrales, achevées en 2017, après quoi Richter s’est concentré sur les dessins exposés dans la galerie 11. 1916 à Baden Baden

Gerhard Richter, Birkenau, 2014 (photo e.i. 2016 à Baden Baden)

Quatre huiles sur toile, 260 x 200 cm chaque Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin, prêt de la Gerhard Richter Art Foundation © Gerhard Richter 2025 (18102025)

La sculpture est présente à des moments clés du parcours, et trois salles dédiées aux aquarelles, dessins et photographies sur-peintes offrent un interlude et un changement de rythme dans les années 1970 et 1990, tout en illustrant les préoccupations de l’artiste depuis qu’il a cessé de peindre en 2017.

Informations pratiques

La brochure interactive de visite Gerard Richter Venise

Gerard Richter Venise

Fondation Louis Vuitton

8 av. du Mahatma Gandhi

Bois de Boulogne, 75116 Paris

Métro

Ligne 1 Station Les sablons (950m)

Navette

Toutes les 20 minutes environ durant les horaires d’ouverture de la Fondation Sortie n°2 de la station Charles de Gaulle Étoile – 44 avenue de Friedland 75008 Paris

Horaires

Tous les jours de 10 à 20 h

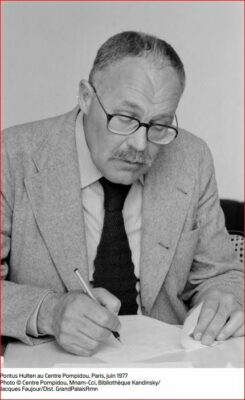

Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten

Hon – en katedral

Au Grand Palais, Galeries 3 et 4, jusqu'au 04.01.26

Exposition coproduite par le Centre Pompidou et le GrandPalaisRmn avec l’aimable participation de la Niki Charitable Art Foundation

Commissaire Conservatrice en chef des collections contemporaines

Musée national d’art moderne – Centre Pompidou

Sophie Duplaix

Commissaire associée Attachée de conservation

Musée national d’art moderne – Centre Pompidou Rita Cusimano

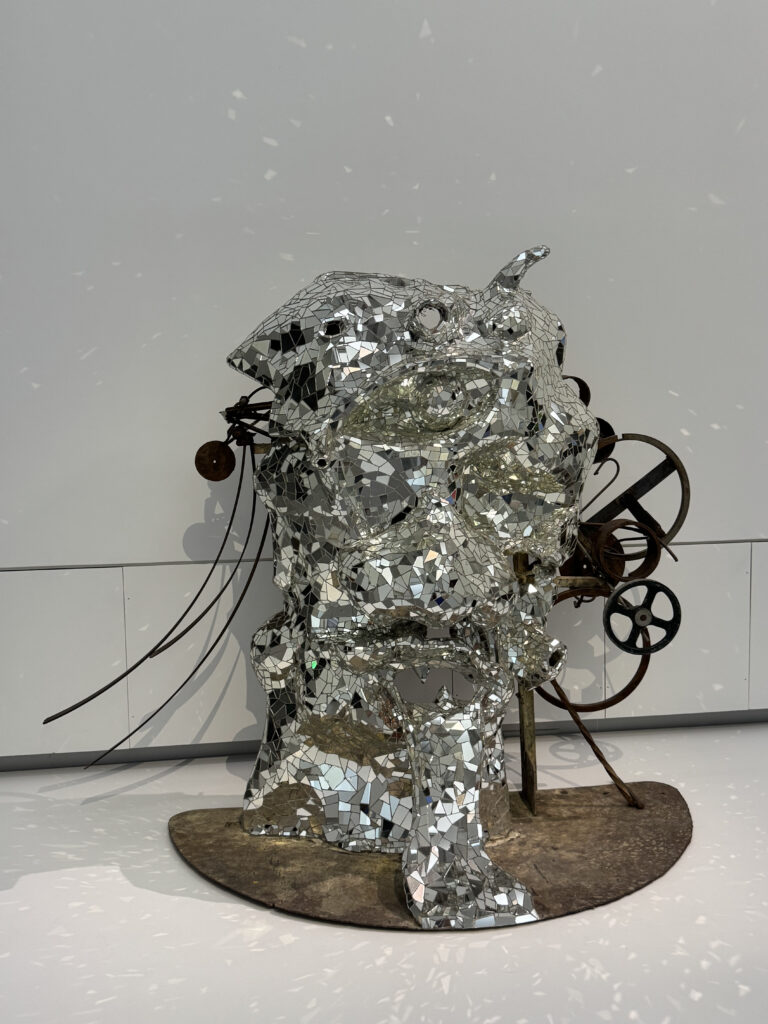

Niki de Saint Phalle (1930−2002) et Jean Tinguely (1925−1991) marquent les premières décennies du Centre Pompidou avec des réalisations spectaculaires, telles Le Crocrodrome de Zig & Puce (1977) dans le forum du bâtiment ou la Fontaine Stravinsky (1983), commande de la Ville de Paris, au pied de l’Ircam.

Cette exposition, fabuleuse − qui inaugure la collaboration entre le Centre Pompidou et le GrandPalaisRmn pendant la fermeture pour rénovation du site

« Beaubourg » − met en lumière des moments clés de la carrière de ce couple mythique, uni par des liens artistiques indéfectibles et une vision de l’art comme acte de rébellion contre les normes établies.

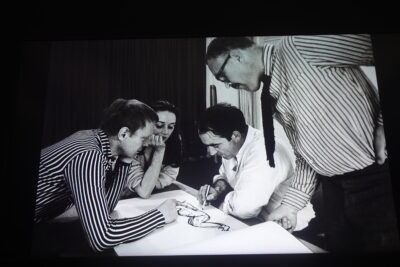

C’est par le prisme de Pontus Hulten (1924−2006), premier directeur du Musée national d’art moderne au Centre Pompidou de 1977 à 1981, que l’exposition revient sur les créations de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely. Grâce à l’impulsion donnée par cette personnalité très tôt remarquée dans le monde des musées,les deux artistes bénéficient d’une importante visibilité. Hulten, animé par l’idée rimbaldienne de « changer la vie » et porté par une approche muséale radicale et novatrice, offre un soutien inconditionnel au couple d’artistes. Il partage leurs conceptions anarchistes au service d’un art pour tous, pluridisciplinaire et participatif, qui bouscule les conventions et déplace les lignes.

Pontus Hulten favorise l’acquisition par les institutions d’œuvres

majeures de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, et organise au Centre Pompidou des rétrospectives des deux artistes, celle de Saint Phalle en 1980 et de Tinguely en 1988. Il orchestre également la réalisation de leurs projets d’installations hors normes, tant au Moderna Museet de Stockholm, la première institution qu’il dirige, avec la gigantesque sculpture pénétrable

Hon – en katedral en 1966, qu’à Paris au Centre Pompidou avec Le Crocrodrome de Zig & Puce et ses éléments de fête foraine, en 1977.

C’est aussi grâce à Pontus Hulten que Niki de Saint Phalle parachève la réalisation d’une vie de Jean Tinguely après son décès, Le Cyclop, monstre de métal visitable ponctué d’œuvres d’amis artistes et caché au cœur des bois de Milly-la Forêt, près de Paris.

L’exposition « Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten » propose un parcours à la fois historique et ludique, où s’entrelacent art, amour, amitié et engagement, tout en soulignant la part d’utopie et de provocation artistique partagée par les trois protagonistes.

La richesse de la collection du Centre Pompidou, associée à des prêts majeurs d’institutions nationales et internationales, permet de découvrir ou redécouvrir des œuvres emblématiques des deux artistes. Les machines animées, plus ou moins autodestructrices et « inutiles », de Tinguely, sont une critique acerbe de la mécanisation et du progrès technologique de la société industrielle des

Trente Glorieuses. Les Tirs de Niki de Saint Phalle, reliefs blancs renfermant des poches de couleurs sur lesquels elle tire pour « faire saigner la peinture », renversent tant les codes de l’art que de la société, en mettant en évidence le pouvoir féminin.

Ses célèbres Nanas colorées et joyeuses s’inscrivent dans la continuité de cette approche iconoclaste. L’exposition présente également des films d’archives rares et toute une correspondance de lettres-dessins autour des œuvres et des projets titanesques de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, menés en complicité avec Pontus Hulten.

Au-delà de la célébration de deux artistes majeurs du 20e siècle, portés par la vision d’un homme de musée d’exception, cette exposition interroge leur horizon de pensée selon lequel la revendication d’une autonomie de l’art, la remise en question de l’institution et l’adresse directe au public, deviennent des moteurs de la création.

2025 marque le centenaire de la naissance de Jean Tinguely

Tinguely, l’Enfer un début

Quelques vidéos de l’exposition

Le jardin des Tarots

Bientôt sur Arte film

à caster sur votre télévision dès aujourdhui

Informations pratiques

Accès

Grand Palais, Galeries 3 et 4

Entrée square Jean Perrin

17 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Métro ligne 1 et 13 : Champs Elysées-Clemenceau

ou ligne 9 : Franklin D. Roosevelt

Ouverture

Du mardi au dimanche

De 10h à 19h30

Nocturne le vendredi jusqu’à 22h

Un accrochage estival conséquent en marge de l’exposition

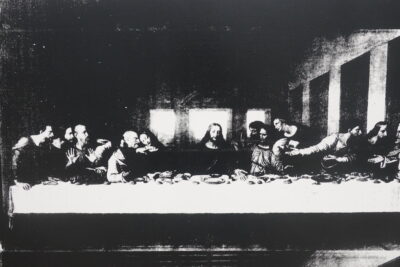

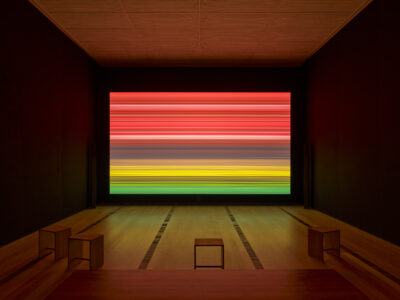

La nouvelle présentation de la collection qui accompagne l’exposition « Vija Celmins » à la Fondation Beyeler est entièrement consacrée à la peinture. Des salles dédiées à des artistes individuel·le·s présentent des oeuvres ayant marqué ce médium traditionnel de leur empreinte particulière et ouvert des perspectives nouvelles. L’exposition donne à voir des oeuvres de Jean-Michel Basquiat, Mark Bradford, Marlene Dumas, Wade Guyton, Pablo Picasso, Gerhard Richter, Mark Rothko, Wilhelm Sasnal, Wolfgang Tillmans et Andy Warhol. Cette nouvelle présentation réunit des oeuvres majeures de l’art moderne et contemporain en des mises en relation inédites et saisissantes. Parmi les temps forts de l’exposition figure la première présentation muséale de la projection numérique de Gerhard Richter Moving Picture (946-3), Kyoto Version, 2019–2024.

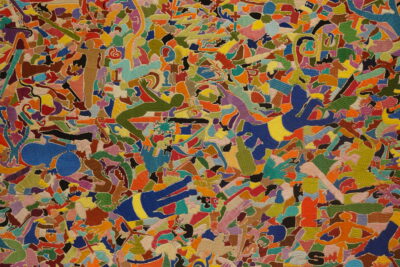

Cette année, la salle Daros de la Fondation Beyeler est consacrée à Mark Bradford.

L’accrochage inclut par ailleurs le tableau monumental d’Andy Warhol Sixty Last Suppers, 1986(vidéo), en provenance de la Nicola Erni Collection.

Enfin, l’accent est également mis sur Pablo Picasso avec une présentation de plus de 30 de ses tableaux et sculptures.

Enfin, l’accent est également mis sur Pablo Picasso avec une présentation de plus de 30 de ses tableaux et sculptures.

Pendant Art Basel 2025

Pendant Art Basel 2025, la Fondation Beyeler offre une rare occasion de découvrir le travail exceptionnel de l’artiste états-unienne Vija Celmins. En parallèle, le musée accueille la toute première présentation de Little Room, nouvelle installation de réalité virtuelle de l’artiste Jordan Wolfson, basé à

Los Angeles. Cette œuvre immersive convie les visiteurs·ses à pénétrer dans un environnement expérimental, au sein duquel leur revient un rôle central.

Jordan Wolfson : Little Room

1 juin – 3 août 2025

Une nouvelle présentation de la collection est entièrement consacrée à la peinture, avec entre autres des tableaux de grand format de l’artiste étatsunien Mark Bradford en provenance de la Daros Collection,

ainsi qu’une nouvelle projection numérique de Gerhard Richter.

ainsi qu’une nouvelle projection numérique de Gerhard Richter.

Dans le cadre du « Globus Public Art Project », l’artiste suisse Urs Fischer, également installé à Los Angeles, investit différents sites autour du Marktplatz de Bâle.

Dans le cadre du « Globus Public Art Project », l’artiste suisse Urs Fischer, également installé à Los Angeles, investit différents sites autour du Marktplatz de Bâle.

Stand Art Basel

En guise d’avant-goût de la rétrospective Cézanne qui se tiendra en début d’année prochaine, une exposition monographique. Le stand Art Basel de la Fondation Beyeler est consacré au peintre français Paul Cézanne.

Comme peu d’autres artistes Cézanne a marqué l’art moderne et l’a révolutionné par sa nouvelle conception de l’image. Il a donné une signification nouvelle et propre au processus de création derrière le tableau, au-delà du motif, et a ainsi influencé de nombreuses générations d’artistes ultérieures. Pablo Picasso le qualifiait d’ailleurs comme « père de nous tous ».

Cezanne occupe une place particulière dans la Collection Beyeler, étant l’un des premiers artistes représentés et figurant en bonne place avec sept œuvres tardives majeures. Parmi celles-ci, plusieurs paysages illustrent clairement sa manière de peindre innovante.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture de la Fondation Beyeler pendant la semaine d’Art Basel (15–22 juin) : tous les jours 9h–19h

Conversations

– Artist Talk avec Jordan Wolfson

Mercredi 18 juin, 18h–19h, Fondation Beyeler, Riehen/Bâle

– Artist Talk avec Urs Fischer

Vendredi 20 juin, 18h–19h, Fondation Beyeler, Riehen/Bâle

60 ans d’hyperréalisme avec l’artiste Vija Celmins

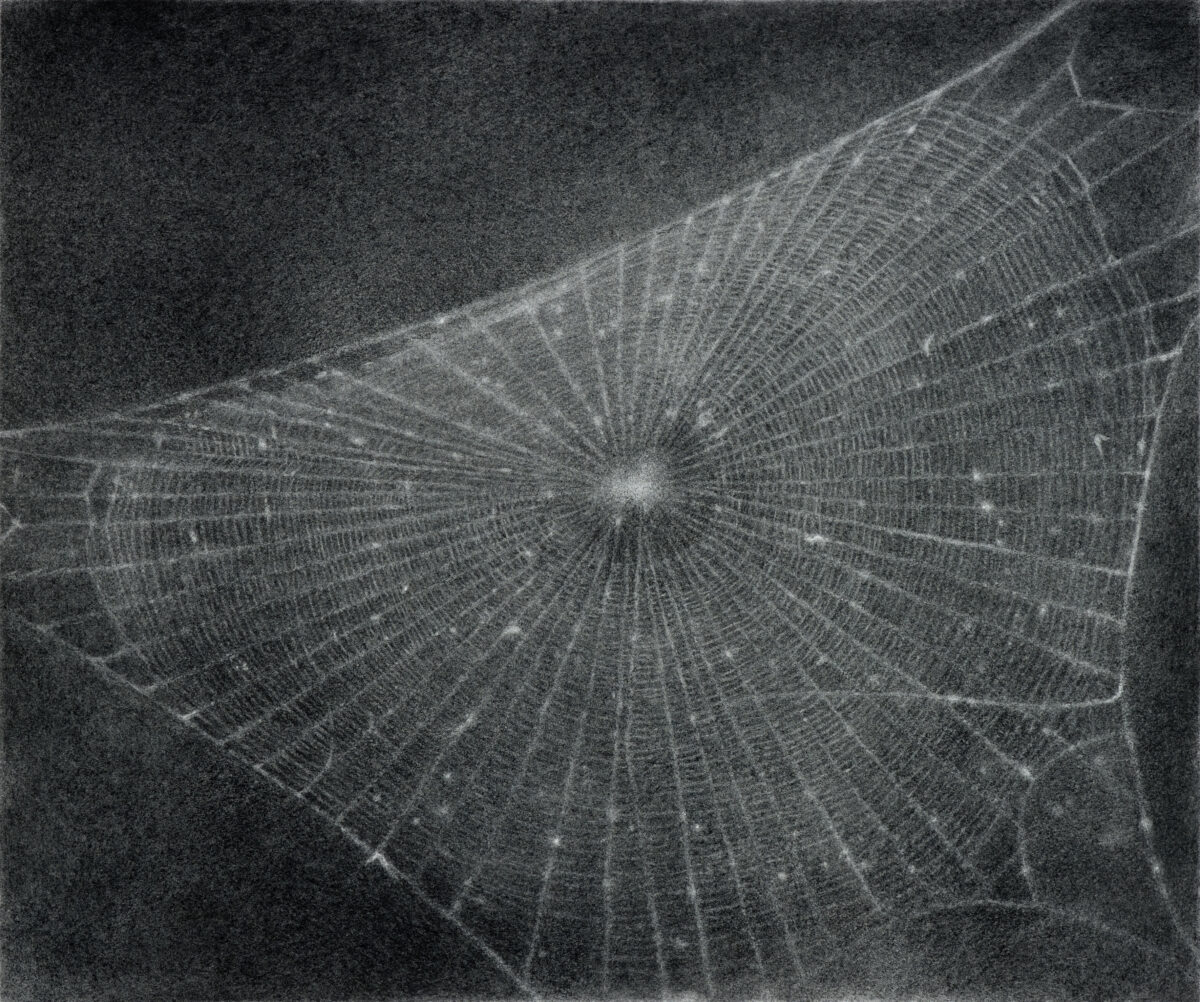

Fusain sur papier, 56,5 x 64,9 cm, Tate, ARTIST ROOMS, Londres, Royaume-Uni, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery, Photo: Tate

A la Fondation Beyeler jusqu’au 21 septembre 2025

Commissaire : Theodora Vischer, Chief Curator de la Fondation Beyeler, et de l’écrivain et commissaire d’exposition James Lingwood.

Voir la vidéo

Voir la vidéo

L’exposition bénéficie du généreux soutien de : Beyeler-Stiftung

Hansjörg Wyss, Wyss Foundation Thomas und Doris Ammann Stiftung, Zurich

Renato F. Bromfman et Vania F. Rolemberg Claire Sturzenegger-Jeanfavre Stiftung

Erica Stiftung Agnes Gund Famille Jeans Suisse Patronnesses de la Fondation Beyeler Wyeth Foundation for Americ

Prologue

Cet été, la Fondation Beyeler présente l’une des plus importantes expositions personnelles jamais consacrées à l’artiste américaine Vija Celmins (*1938, Riga) en Europe. Connue pour ses peintures et ses dessins envoûtants de galaxies, de surfaces lunaires, de déserts et d’océans, Celmins nous invite à ralentir, à observer de près et à nous immerger dans les surfaces captivantes de ses œuvres. Telles des toiles d’araignée, elles nous happent et nous incitent à contempler les tensions entre surface et espace, proximité et distance, immobilité et mouvement. Organisée en étroite collaboration avec l’artiste,

l’exposition réunit environ 90 œuvres, principalement des peintures et des dessins, de même qu’un petit nombre de sculptures et d’œuvres graphiques.

Biographie

Née à Riga (Lettonie) en 1938, Celmins fuit son pays natal en 1944 avant d’émigrer avec sa famille aux États-Unis en 1948. Elle grandit à Indianapolis puis part suivre des études d’art à Los Angeles, avant de s’installer au Nouveau-Mexique, à New York et enfin à Long Island, où elle vit et travaille aujourd’hui. Son travail, tenu en très haute estime, est prisé tant par les musées que par les collections privées de tout premier plan. Cependant, les occasions de face-à-face approfondi avec ses œuvres sont extrêmement rares, dû entre autres au fait qu’au fil de sa carrière l’artiste n’a réalisé qu’environ 220 peintures, dessins et sculptures. Vija Celmins a toujours travaillé à son propre rythme, refusant de se plier aux courants dominants du monde de l’art et maintenant une attention résolue à sa pratique minutieuse.

L’exposition

L’exposition propose un aperçu très complet d’une carrière remarquable qui s’étend sur six décennies, présentant des ensembles soigneusement sélectionnés de peintures, de dessins, d’œuvres graphiques et de sculptures. S’ouvrant sur une sélection d’importantes peintures d’objets du quotidien datant des années 1960, l’exposition culmine avec une salle de magistrales peintures récentes de neige tombant d’un ciel nocturne, qui évoquent tout le mystère du cosmos.

L’exposition débute avec les peintures réalisées par Celmins de 1964 à 1968, lorsqu’elle vivait dans un atelier sur Venice Beach à Los Angeles. À la différence de nombreux·ses artistes travaillant dans la ville dans les années 1960, Celmins n’était pas attirée par la lumière et les couleurs éclatantes de Californie.

L’exposition débute avec les peintures réalisées par Celmins de 1964 à 1968, lorsqu’elle vivait dans un atelier sur Venice Beach à Los Angeles. À la différence de nombreux·ses artistes travaillant dans la ville dans les années 1960, Celmins n’était pas attirée par la lumière et les couleurs éclatantes de Californie.

Son univers personnel était principalement d’ordre intérieur. En 1964, elle réalise un ensemble de tableaux représentant chacun un objet ou un appareil du quotidien, parmi eux une assiette, un radiateur, une plaque chauffante et une lampe. Inspirée par les œuvres de Giorgio Morandi et Diego Velázquez vues lors

d’un voyage en Italie et en Espagne en 1962, et prenant ses distances avec les couleurs vives du pop art, elle utilise une palette sourde de bruns et de gris, agrémentée d’occasionnels éclairs de rouge électrique.

Pendant les deux années suivantes, de 1965 à 1967, Celmins réalise plusieurs peintures basées sur des images de la Seconde Guerre mondiale et d’autres conflits trouvées dans des livres et des magazines ; des bombardiers suspendus dans un ciel gris ou écrasés au sol, un homme en feu s’enfuyant d’une voiture

embrasée, les émeutes raciales de Los Angeles en couverture du magazine Time. Silencieux et statiques, ces tableaux inquiétants évoquent à la fois la mémoire de la guerre et une réalité plus récente, dans laquelle l’omniprésence des images produit un effet de distanciation.

De 1968 à 1992, Celmins se consacre presque exclusivement au dessin. Elle continue de travailler à partir de photographies, trouvées dans des livres et des magazines ou prises par elle-même. Ses sujets sont les nuages ainsi que la surface de la lune, du désert et de l’océan. Elle commence avec un ensemble de

De 1968 à 1992, Celmins se consacre presque exclusivement au dessin. Elle continue de travailler à partir de photographies, trouvées dans des livres et des magazines ou prises par elle-même. Ses sujets sont les nuages ainsi que la surface de la lune, du désert et de l’océan. Elle commence avec un ensemble de

dessins de paysages lunaires basés sur des images prises à la fin des années 1960 par les sondes lunaires américaines, qui rapportent dans les foyers de nombreux·ses habitant·e·s de la planète des gros plans d’un lieu jusqu’alors inaccessible. En 1973 s’ensuivent de premiers dessins de galaxies basés sur des images des télescopes de la NASA. Ces photographies incitent Celmins à créer des images qui transforment en expérience visuelle la tension entre la profondeur de ces espaces et la surface de l’image – un élan qui anime encore et toujours son travail.

Pendant ses années de résidence à Los Angeles, Celmins arpente les déserts de Californie, du Nevada et du Nouveau-Mexique, où elle réside également plusieurs mois. Fascinée par ces paysages démesurés, elle commence à représenter par le dessin le silence et la sensation de temps suspendu qui les caractérisent.

Vers la fin des années 1970, Celmins crée une sculpture qui donne une forme nouvelle à sa confrontation avec la réalité. To Fix the Image in Memory I-XI, 1977–1982, comprend onze pierres différentes ramassées dans le désert du Nouveau-Mexique, présentées côte à côte avec leurs doubles ; onze copies de bronze, peintes de telle manière que l’original et sa réplique puissent à peine être distingués à l’œil nu.

Les images de Celmins sont basées sur des photographies ou, dans le cas de ses rares sculptures, sur des objets servant de modèles. Celmins use de ces matrices comme d’un outil, qui lui permet de ne pas avoir à se soucier de questions de composition et de cadrage. Cependant, elle ne réalise pas de copie d’un

Les images de Celmins sont basées sur des photographies ou, dans le cas de ses rares sculptures, sur des objets servant de modèles. Celmins use de ces matrices comme d’un outil, qui lui permet de ne pas avoir à se soucier de questions de composition et de cadrage. Cependant, elle ne réalise pas de copie d’un

original ; il ne s’agit pas de photoréalisme. On pourrait plutôt dire que Celmins recrée ou reconstitue l’original. Ses images sont construites d’innombrables couches de graphite ou de fusain sur papier et de peinture à l’huile sur toile. C’est comme si Celmins cherchait à saisir et à tracer l’inconcevable immensité à

la main. Ceci apparaît tout particulièrement dans ses nombreuses peintures de ciels nocturnes étoilés, un motif qui fascine Celmins depuis ses débuts.

En 1992, Celmins tombe sur des illustrations de toiles d’araignée dans un livre. Attirée par leurs fils fragiles et leurs formes concentriques, elle réalise un ensemble de peintures et de dessins au fusain. Cette exploration se poursuit avec des peintures d’objets aux surfaces texturées ; la couverture d’un livre

japonais, l’émail craquelé d’un vase coréen, la surface éraflée d’ardoises dénichées dans des brocantes à Long Island, la forme grêlée d’un coquillage travaillé par l’érosion – chacune de ces peintures proposant une méditation exquise sur le passage du temps.

Dans la dernière salle de l’exposition, cette méditation se poursuit avec les tableaux les plus récents de Celmins, qui sont parmi les plus vastes qu’elle ait jamais réalisés. Basés sur des photographies de flocons de neige illuminés dans un ciel nocturne, ils véhiculent un sens profond de silence et de révérence

émerveillée.

Pour accompagner l’exposition, la Fondation Beyeler présente « Vija », un court-métrage des cinéastes de renom Bêka & Lemoine. En 30 minutes, le film dessine un portrait tout en spontanéité de l’artiste, qui partage ses réflexions sur la pratique de toute une vie, ouvrant les portes de son atelier et les tiroirs de ses archives. Le portrait entraîne les spectatrices et les spectateurs dans un voyage au fil des formes, des images et des pensées qui nourrissent la sensibilité incomparable de Vija Celmins.

Pour accompagner l’exposition, la Fondation Beyeler présente « Vija », un court-métrage des cinéastes de renom Bêka & Lemoine. En 30 minutes, le film dessine un portrait tout en spontanéité de l’artiste, qui partage ses réflexions sur la pratique de toute une vie, ouvrant les portes de son atelier et les tiroirs de ses archives. Le portrait entraîne les spectatrices et les spectateurs dans un voyage au fil des formes, des images et des pensées qui nourrissent la sensibilité incomparable de Vija Celmins.

Un catalogue richement illustré, réalisé sous la direction de Theodora Vischer et James Lingwood pour la Fondation Beyeler et conçu par Teo Schifferli, est publié au Hatje Cantz Verlag, Berlin. Sur 208 pages, il réunit « Notes » de Vija Celmins et de brèves contributions de Julian Bell, Jimena Canales, Teju Cole,

Rachel Cusk, Marlene Dumas, Katie Farris, Robert Gober, Ilya Kaminsky, Glenn Ligon et Andrew Winer, avec une introduction de James Lingwood.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture de la Fondation Beyeler :

tous les jours 10h – 18h,

le mercredi jusqu’à 20h

Accès

depuis la gare SBB, tram n°2 jusqu’à Messeplatz, puis ° 6 jusqu’à La Fondation Beyeler

Le programme de médiation artistique et l’accès gratuit au musée pour les enfants et les jeunes personnes

jusqu’à 25 ans sont rendus possibles avec l’aimable soutien de la Thomas und Doris Ammann Stiftung,

Zurich.

Sommaire du mois d’avril 2025

Les Deux Ombres,

Didier Paquignon, Lisbonne 2024

25 avril 2025 : Ali Cherri « Corps et âmes »

23 avril 2025 : Georg Baselitz, «Corps et âmes»

18 avril 2025 : «CORPS ET ÂMES»

13 avril 2025 : David Hockney, 25

12 avril 2025 : Artemisia, Héroïne de l’art

9 avril 2025 : Paul Béranger au temple Saint-Étienne « Silence »

7 avril 2025 : Manfred Willmann Beau monde, où es-tu ?

1 avril 2025 : Verso histoire d’envers

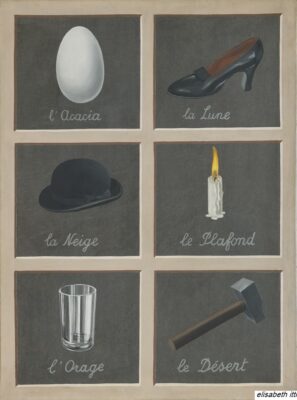

La Clef des songes

Chefs-d’oeuvre surréalistes de la Collection Hersaint

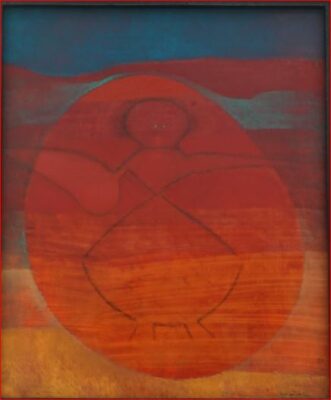

Joan Miró

Femme, 1934

Pastel sur papier velours, 106,5 x 70,5 cm

Collection Hersaint

© 2025 Successió Miró / ProLitteris, Zurich

Photo: Peter Schälchli, Zurich

A La Fondation Beyeler du 16 février jusqu'au – 4 mai 2025

Commissariat de

Raphaël Bouvier, Senior Curator de la Fondation Beyeler.

L'Ange du Foyer avec Raphaël Bouvier curator, Evangéline Hersaint photo Domminique Bannwarth

Après la labyrinthique exposition parisienne sur le surréalisme, la Fondation Beyeler fait découvrir en première mondiale, une sélection représentative de chefs d’oeuvre surréalistes de la Collection Hersaint. L’exposition présente une cinquantaine d’oeuvres clés d’artistes tels que Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, Joan Miró, Pablo Picasso, Man Ray,

Dorothea Tanning, Toyen, mais aussi Balthus, Jean Dubuffet, Wifredo Lam et bien d’autres.

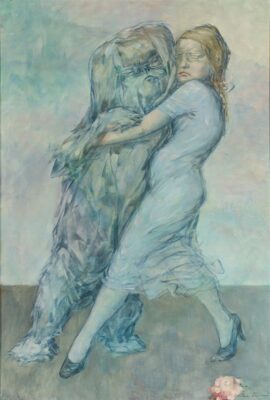

Dorothea Tanning

Dorothea Tanning

Valse bleue, 1954

Huile sur toile, 130 x 97 cm

Collection Hersaint

© 2025 ProLitteris, Zurich

Photo: Peter Schälchli, Zurich

Elle s’attache à divers thèmes majeurs du surréalisme comme la nuit, le rêve, l’inconscient, la métamorphose ou la forêt, en tant que lieu d’énigmes. Les peintures de la Collection Hersaint dialogueront avec certaines pièces maîtresses de la Fondation Beyeler.

La Collection Hersaint

« La Clef des songes » : ce titre d’une toile cardinale de René Magritte appartenant à la Collection Hersaint incarne l’orientation fondamentalement surréaliste et tresse les divers liens qu’elle noue avec l’univers mystérieux, à la fois familier et inquiétant, des (mauvais) rêves et de l’inconscient. La collection a été fondée par Claude Hersaint (1904, São Paulo – 1993, Crans-Montana), l’un des premiers et des plus importants collectionneurs du surréalisme. Après avoir grandi au Brésil, Claude Hersaint s’installe à Paris, où il acquiert à l’âge de dix-sept ans sa première oeuvre de Max Ernst. En naîtra une passion pour l’art qui l’animera toute sa vie et le conduira à réunir l’une des collections de peinture surréaliste les plus remarquables au monde. La Collection Hersaint rassemble aujourd’hui quelque 150 pièces, elle conserve notamment un ensemble d’oeuvres de Max Ernst parmi les plus considérables entre des mains privées.

« La Clef des songes » : ce titre d’une toile cardinale de René Magritte appartenant à la Collection Hersaint incarne l’orientation fondamentalement surréaliste et tresse les divers liens qu’elle noue avec l’univers mystérieux, à la fois familier et inquiétant, des (mauvais) rêves et de l’inconscient. La collection a été fondée par Claude Hersaint (1904, São Paulo – 1993, Crans-Montana), l’un des premiers et des plus importants collectionneurs du surréalisme. Après avoir grandi au Brésil, Claude Hersaint s’installe à Paris, où il acquiert à l’âge de dix-sept ans sa première oeuvre de Max Ernst. En naîtra une passion pour l’art qui l’animera toute sa vie et le conduira à réunir l’une des collections de peinture surréaliste les plus remarquables au monde. La Collection Hersaint rassemble aujourd’hui quelque 150 pièces, elle conserve notamment un ensemble d’oeuvres de Max Ernst parmi les plus considérables entre des mains privées.

Claude Hersaint a entretenu pendant sa vie entière des liens d’amitié avec un grand nombre d’artistes. Son enthousiasme et son engagement en faveur de l’art ont été repris par son épouse Françoise Hersaint et

leur fille Evangéline Hersaint.

Les chefs-d’oeuvre de la Collection

Parmi les nombreux chefs-d’oeuvre de la Collection, il faut mentionner L’Ange du foyer (Le Triomphe du surréalisme) que Max Ernst a peint en 1937 et qui est devenu l’icône par excellence du surréalisme.

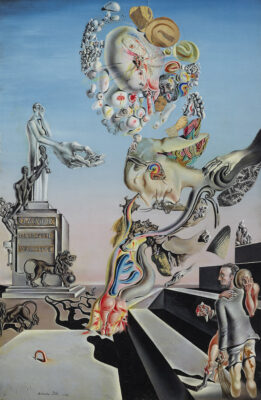

L’énigmatique et insondable Le Jeu lugubre (1929) incarne la quintessence de l’art de Salvador Dalí, que hantent les tabous érotiques et psychologiques. Quant au Passage du Commerce-Saint-André (1952–1954), ce chef-d’oeuvre monumental de Balthus est en prêt à long terme à la Fondation Beyeler depuis

plusieurs années. L’exposition fera voir en outre, de Dorothea Tanning et de Toyen – deux importantes artistes féminines du surréalisme –, un ensemble d’oeuvres caractéristiques qui n’ont pratiquement jamais été montrées jusqu’ici au public.

Salvador Dalí, Le Jeu lugubre, 1929

Huile et collage sur carton, 44,4 x 30,3 cm

Collection Hersaint

© 2025 Fundació Gala-Salvador Dalí /

ProLitteris, Zurich

Photo: Peter Schälchli, Zurich

Une longue amitié

Une longue amitié a lié Claude, Françoise et Evangéline Hersaint aux époux Ernst et Hildy Beyeler.

Affichant à la fois des similitudes et des différences, la Collection Beyeler et la Collection Hersaint se complètent idéalement. Ainsi le dialogue avec la Collection Hersaint met-il en évidence les rapports que la Collection Beyeler entretient avec l’art surréaliste, de même que les mille échos féconds que se renvoient les deux ensembles en révèlent les infinies potentialités. C’est dans cet esprit que la présente exposition fait donc entrer les chefs-d’oeuvre de la Collection Hersaint en conversation avec certains joyaux de notre musée, qu’ils soient signés Louise Bourgeois, Jean Dubuffet, Max Ernst, Alberto Giacometti, Joan Miró, Pablo Picasso ou Henri Rousseau

Max Ernst, Evangeline, 1941

Claude Hersaint

Claude Hersaint est né en 1904 à São Paulo, au Brésil, où sa famille originaire d’Alsace-Lorraine avait émigré au milieu du 19e siècle. Il grandit dans le milieu traditionnel de la haute bourgeoisie intellectuelle et s’installe dès son adolescence à Paris, où il suit les cours de « Sciences Po » et étudie le droit. Claude Hersaint fait ensuite profession de banquier, un métier qu’il exercera toute sa vie. À Paris, il noue des liens d’étroite amitié avec des artistes surréalistes comme Max Ernst, Victor Brauner, Óscar Domínguez, mais

aussi Balthus et Jean Dubuffet. Il fréquente également des écrivains, des intellectuels et des collectionneurs de renom tels que Jacques Lacan, Georges Bataille, Jean Paulhan et Marie-Laure de Noailles. En 1938, il épouse sa première femme, Hélène Anavi, une fascinante personnalité mondaine de

son temps. En raison de la Seconde Guerre mondiale et des persécutions nazies, Claude Hersaint et Hélène Anavi quittent précipitamment Paris au début de 1941, et se réfugient d’abord à Rio de Janeiro avant d’émigrer à New York, où ils se lient d’amitié avec Robert Oppenheimer, Claude Lévi-Strauss, Leo Castelli, Pierre Matisse, Man Ray, Dorothea Tanning et de nombreux autres artistes qui ont pris comme eux le chemin de l’exil.

Max Ernst

Oedipus Rex, 1922

Huile sur toile, 93 x 102 cm

Collection Hersaint

© 2025 ProLitteris, Zurich

Photo: Peter Schälchli, Zurich

Après la guerre, Claude Hersaint revient à Paris, où il fait la connaissance de sa seconde épouse, Françoise Moutier. À partir de 1948, Claude puis Françoise Hersaint vivent à Paris et Montreux, avant de s’installer définitivement à Crans-Montana, dans le Valais. Après la mort de son mari en 1993, Françoise

s’est engagée avec détermination pour que la Collection Hersaint ne soit pas dispersée. C’est leur fille Evangéline Hersaint qui est aujourd’hui à sa tête et qui la rend pour la première fois accessible au grand public à travers la présente exposition.

Le catalogue

Édité par Raphaël Bouvier pour la Fondation Beyeler, un catalogue richement illustré de 152 pages paraît en allemand et en français aux Éditions Hatje Cantz à Berlin, dans une réalisation graphique d’Uwe Koch et Silke Fahnert. Il contient un texte d’introduction et un grand entretien avec Evangéline Hersaint.

L’exposition « La Clef des songes. Chefs-d’oeuvre surréalistes de la Collection Hersaint » a vu le jour grâce au généreux soutien d’Evangéline et Laetitia Hersaint-Lair.

Informations pratiques

Fondation Beyeler, Beyeler Museum AG,

Baselstrasse 77, CH-4125 Riehen/Bâle, Suisse

Horaires d’ouverture de la Fondation Beyeler :

tous les jours 10h00–18h00,

le mercredi jusqu’à 20h00

Accès (conseillé)

Depuis la gare SBB prendre le tram n° 2 jusqu’à Messeplatz

puis le tram n° 6 arrêt Fondation Beyeler

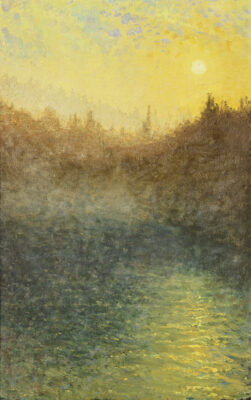

Lumières du Nord

Edvard Munch, Train Smok 1900

Une exposition de groupe fascinante intitulée « Lumières du Nord » (26 janvier – 25 mai 2025) attend le public.

Commissaire : Ulf Kuster

La Fondation Beyeler présente l’exposition collective « Lumières du Nord ». L’exposition met l’accent sur un ensemble de près de 80 paysages peints entre 1880 et 1930 par des artistes originaires de Scandinavie et du Canada, dont des chefs-d’oeuvre de  Hilma af Klint et Edvard Munch. Ces artistes partagent toutes et tous une même source d’inspiration : la forêt boréale. Une splendeur inouïe !

Hilma af Klint et Edvard Munch. Ces artistes partagent toutes et tous une même source d’inspiration : la forêt boréale. Une splendeur inouïe !

Les forêts s’étendant à perte de vue, la lumière rayonnante des jours d’été sans fin, les longues nuits d’hiver et les phénomènes naturels comme les aurores boréales ont donné naissance à une peinture moderne spécifiquement nordique qui exerce aujourd’hui encore une fascination et un attrait tout particuliers.

La forêt boréale, qui s’étend au sud et au nord du cercle polaire et compte parmi les plus grandes forêts primaires de la planète, est davantage dépeinte dans ces tableaux comme un paysage spirituel. Ce sera la première fois qu’un tel ensemble d’oeuvres est présenté en Europe.

L’exposition permet aux visiteuses et aux visiteurs de retracer le développement de la peinture de paysage nordique dans l’art moderne au fil d’oeuvres choisies de Helmi Biese, Anna Boberg, Emily Carr, Prince Eugen, Gustaf Fjæstad, Akseli Gallen-Kallela, Lawren Harris, Hilma af Klint, J.E.H. MacDonald, Edvard Munch, Ivan Chichkine, Harald Sohlberg et Tom Thomson, et d’ainsi découvrir des artistes qui leur sont probablement pour beaucoup encore inconnu·e·s.

L’exposition « Lumières du Nord » est réalisée par la Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, et le Buffalo AKG Art Museum, Buffalo, New York.

Parallèlement à ces expositions temporaires, la Fondation Beyeler donnera à voir tout au long de l’année des oeuvres choisies de sa collection sous forme de présentations thématiques changeantes. La riche diversité de ces expositions pour l’année à venir promet de faire le bonheur des amateurs·rices d’art et des visiteurs·ses du monde entier.

Boreal Dreams

Sur commande de la Fondation Beyeler, l’artiste contemporain danois Jakob Kudsk Steensen (*1987) a créé une nouvelle installation numérique, qui est présentée pour la première fois dans le cadre de l’exposition

« Lumières du Nord ». Dans Boreal Dreams, l’artiste se penche sur les effets de la crise climatique sur l’écosystème de la zone boréale en concevant des mondes virtuels, fondés sur des données scientifiques issues de la recherche de terrain et sur la technologie des jeux vidéo.

Programmation associée « Lumières du Nord »

Événements

L’art au petit déjeuner – en allemand

L’art de la méditation

Artist Talk avec Jakob Kudsk Steensen – en anglais

Soirée cinéma avec Ingmar Bergman – en allemand

Café conversation « Puiser sa force dans la forêt » – en allemand

Visites accompagnées

Agendas à consulter ici

Informations pratiques

Horaires d’ouverture de la Fondation Beyeler :

Tous les jours de 10 à 18 heures, le mercredi jusqu’à 20 heures

Depuis la gare SBB ou Db

Tram 2 arrêt Messeplatz puis tram 6 arrêt Fondation

« Arte Povera »

Emma Lavigne, conservatrice générale et directrice générale de la Collection PinaultCommissariat : Carolyn Christov-Bakargiev, spécialiste internationalement reconnue du mouvement italien.

L’exposition « Arte Povera » à la Bourse de Commerce — Pinault Collection

vise à retracer la naissance italienne, le développement et l’héritage international du mouvement. Jusqu'au 20 janvier 2025

La commissaire Carolyn Christov-Bakargiev réunit dans l’ensemble du musée plus de 250 oeuvres des treize principaux protagonistes de l’Arte Povera — Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini et Gilberto Zorio — auxquelles s’ajoutent de nouvelles commandes, confiées à la fois à des artistes de ce groupe historique et à des artistes internationaux issus des générations suivantes, dont la création résonne étroitement avec la pensée et la pratique de l’Arte Povera.

La Bourse de Commerce — Pinault Collection présente une exposition d’envergure dédiée à l’Arte Povera. Le commissariat est confié à

Carolyn Christov-Bakargiev,

Celle-ci s’appuie sur l’important fonds d’Arte Povera de la Collection Pinault, mis en résonnance avec ceux des Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Turin), Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT (Turin), Kunstmuseum Liechtenstein — Vaduz, Museo e Real Bosco di Capodimonte (Naples), Galleria d’Arte Moderna (Turin), Centre Pompidou (Paris), Tate (Londres). La commissaire ouvre un dialogue inédit avec des oeuvres anciennes et contemporaines, ancrant l’Arte Povera dans une perspective temporelle élarg

PLUS DE 250 OEUVRES EN DIALOGUE

Outre le noyau d’oeuvres des treize artistes associés à l’Arte Povera, l’exposition comprend des pièces et des documents qui retracent les étapes clés de ce que l’on peut considérer comme les prémices du courant. Ces épisodes trouvent leurs racines dans la culture du bassin méditerranéen — des présocratiques à la pensée lucrétienne — et informent du rapport particulier entre modernité et ruralité qui a caractérisé l’Italie jusqu’à la seconde moitié du 20e siècle, en suivant une trajectoire, d’ascendance franciscaine, qui

traduit une volonté d’appauvrir l’oeuvre. Dans l’exposition, chacun des treize artistes est associé à une personnalité, un mouvement, une époque ou un matériau qu’il estime comme une profonde influence, à l’image de Giorgio De Chirico pour Paolini et une peinture d’icône de Sano di Pietro pour Marisa Merz.

SALON

Dans le Salon, l’artiste Pier Paolo Calzolari expose Senza titolo (Materassi)

(1970), une série de six matelas couverts de tubes réfrigérants. L’artiste transforme les objets les plus simples et les plus quotidiens en éléments de composition d’un tableau vivant.

Chacun pourvu de son propre motif fait de tubes, se couvrant progressivement de givre, les matelas deviennent comme des êtres vivants. La mise en évidence de l’énergie qui les parcourt, la blancheur spectrale, le bruit des moteurs autant que la froideur de l’ensemble font de cette installation une expérience totale, où la vue, l’ouïe et le toucher du spectateur sont sollicités.

ROTONDE

Les treize artistes y sont présents, se faisant écho les uns aux autres, recréant l’intense magma collégial et expérimental des premières années de l’Arte Povera. Le premier arbre sculpté de Giuseppe Penone y côtoie le premier

igloo de Mario Merz,

tandis que la première sculpture réfrigérée de Pier Paolo Calzolari dialogue avec la première Direzione (1967) de Giovanni Anselmo, rendant sensible l’essentielle continuité entre l’humain, le végétal et le monde minéral. L’espace de la Rotonde figure aussi un espace extérieur abolissant l’idée même de musée avec la fontaine fumante d’Alighiero Boetti, Autoritratto (Mi Fuma Il Cervello) (1993-1994).

tandis que la première sculpture réfrigérée de Pier Paolo Calzolari dialogue avec la première Direzione (1967) de Giovanni Anselmo, rendant sensible l’essentielle continuité entre l’humain, le végétal et le monde minéral. L’espace de la Rotonde figure aussi un espace extérieur abolissant l’idée même de musée avec la fontaine fumante d’Alighiero Boetti, Autoritratto (Mi Fuma Il Cervello) (1993-1994).

PASSAGE

Pour cette exposition, les 24 vitrines du Passage réactivent la pensée de

Walter Benjamin et des passages parisiens comme une lecture du 19e siècle se transformant en autant de jalons temporels et contextuels, et rappelant le terreau d’où émerge l’Arte Povera. Y figurent les artistes de l’avant-garde italienne de l’après-guerre, tels que Lucio Fontana, dont les toiles trouées donnent aux artistes l’exemple d’un art qui s’affranchit de

l’espace du tableau, ou Piero Manzoni, par la dimension libre et provocatrice de son usage des matériaux. D’autres vitrines exposent la dimension plus internationale des influences de l’Arte Povera, qu’il s’agisse de l’Internationale situationniste ou du groupe japonais Gutai.

ou Piero Manzoni, par la dimension libre et provocatrice de son usage des matériaux. D’autres vitrines exposent la dimension plus internationale des influences de l’Arte Povera, qu’il s’agisse de l’Internationale situationniste ou du groupe japonais Gutai.

Une constellation de protagonistes y apparaît, des artistes aux galeristes, des critiques aux figures de théâtre, tel que le metteur en scène polonais Jerzy Grotowski qui ont participé à l’élargissement de la définition de l’art, l’ouvrant aux nouveaux médias, à la performance, à l’expérimentation.

Une constellation de protagonistes y apparaît, des artistes aux galeristes, des critiques aux figures de théâtre, tel que le metteur en scène polonais Jerzy Grotowski qui ont participé à l’élargissement de la définition de l’art, l’ouvrant aux nouveaux médias, à la performance, à l’expérimentation.

GALERIES / FOYER / STUDIO

Dédiant à chaque artiste fondateur de l’Arte Povera un espace spécifique,

l’exposition offre un généreux aperçu de leur oeuvre, en mettant l’accent sur des pièces majeures de l’histoire du courant, issues de la Collection Pinault ou prêtées par des institutions de renommée internationale. En correspondance avec chacun d’eux, la commissaire a associé leur pratique à une influence sous-jacente — un matériau, un artiste, un mouvement ou une époque.

Galerie 2 : Jannis Kounellis / Marisa Merz / Mario Mer

Jannis Kounellis, Marisa Merz et Mario Merz ont fortement contribué à

révolutionner le rapport au matériau. Tous les trois peintres de formation, ils se sont progressivement détachés du cadre de la peinture pour embrasser l’immensité des possibilités permise par le monde contemporain, sans jamais céder aux sirènes du progrès technologique :

Mario Merz « troue » des objets communs par des néons pour célébrer la continuité entre naturel et artificiel tandis que Kounellis

se tourne vers le charbon, la laine et le feu pour revenir à une forme de réalité archaïque. Marisa Merz tisse de manière visionnaire aussi bien des souliers que des formes géométriques au moyen de fils de nylon et de cuivre.

se tourne vers le charbon, la laine et le feu pour revenir à une forme de réalité archaïque. Marisa Merz tisse de manière visionnaire aussi bien des souliers que des formes géométriques au moyen de fils de nylon et de cuivre.

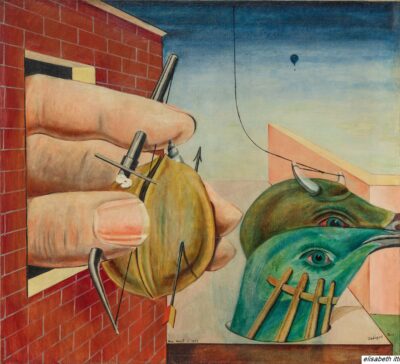

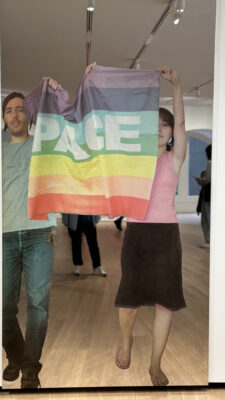

Galerie 3 : Michelangelo Pistoletto

Retraçant les différentes dimensions de la pratique de Pistoletto, l’espace

est ici habité par les « objets en moins » et les « tableaux miroirs » de l’artiste, pour lesquels il insère des figures, humaines, objectales ou architecturales, en papier peint et, plus tard, en sérigraphie, sur des surfaces réfléchissantes. Le miroir englobe le spectateur, permet de créer un tableau infini, où les visiteurs deviennent des éléments de composition. Animé par l’idée d’une forme d’utopie collective, Pistoletto conçoit sa pratique comme un engagement

social total, à l’image de Pace (1962-2007) réalisé lors des manifestations contre la guerre en Irak.

Galerie 4 : Alighierio Boetti

Alighiero Boetti pensait l’art comme une activité participative, un jeu basé

sur l’ordre et le désordre. Son attention s’est portée sur les matériaux les plus simples, « pauvres », au travers de manipulations élémentaires : accumulations, répétitions, mises en relation, actions à la portée de chacun. Souhaitant se défaire de l’imagerie de l’artiste vu comme un génie solitaire, Boetti orchestra sa propre disparition au sein d’un duo fictif,

« Alighiero e Boetti », se tournant également vers des formes de créations collectives, à l’image des Mappa et des techniques de tissage. Les multiples itérations de ses planisphères rendent également compte des évolutions géopolitiques.

« Alighiero e Boetti », se tournant également vers des formes de créations collectives, à l’image des Mappa et des techniques de tissage. Les multiples itérations de ses planisphères rendent également compte des évolutions géopolitiques.

Galerie 5 : Giuseppe Penone

Giuseppe Penone crée sa première oeuvre, « Alpi Marittime » (1968-1985),

alors qu’il est encore étudiant. Ces six images de manipulation sur quelques arbres et un ruisseau de son bois familial contient la quasi-totalité de la pratique à venir de l’artiste : une attention portée aux processus de croissance et de fabrication du vivant, au sein desquels Penone va s’insérer, sans chercher pour autant à les dominer. Ses Alberi visent à réattribuer à des poutres la forme des arbres qu’elles furent en suivant les cernes du bois. Chez Penone,

l’action artistique se situe au plus près du rythme du vivant.

Il me faudrait encore citer Galerie 6 : Pier Paolo Calzolari / Giovanni Anselmo,

Galerie 7 : Giulio Paolini / Pino Pascali / Luciano Fabro, Foyer : Gilberto Zorio,

Studio : Emilio Prini

C’est une vaste exposition qui demande quelques visites

Informations pratiques

Bourse de Commerce — Pinault Collection

2, rue de Viarmes

75 001 Paris (France)

Tel +33 (0)1 55 04 60 60

www.boursedecommerce.fr

Ouverture tous les jours (sauf le mardi), de 11h à 19h et en nocturne

le vendredi, jusqu’à 21h

Sommaire du mois de novembre 2024

25 novembre 2024 : RIBERA (1591-1652)

24 novembre 2024 : Bruno Liljefors

21 novembre 2024 : Jeux de Ficelle / String Figures

19 novembre 2024 : Olga de Amaral

17 novembre 2024 : Talents Contemporains 12 « Territoires Mouvants » Fondation François Schneider

16 novembre 2024 : Chefs-d’oeuvre de la GALERIE BORGHESE

11 novembre 2024 : « mode d’emploi- suivre les instructions de l’artiste »