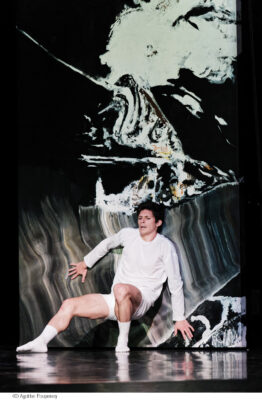

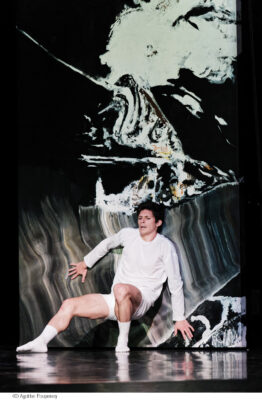

Silvère Jarrosson dans les ateliers de l’OnR, lors de la peinture des décors de Danser Schubert au XXIe siècle, 2021 © Anne-France Dardenne

Installation monumentale « en mouvement » du peintre Silvère Jarrosson

au Musée Unterlinden

En partenariat avec l’Opéra national du Rhin

04.03 – 27.03.2023

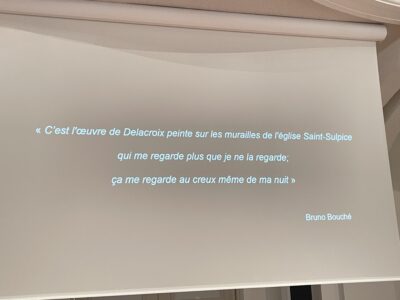

sous la direction artistique de Bruno Bouché du Ballet de l'Opéra national du Rhin

« L’oeuvre qui va suivre »

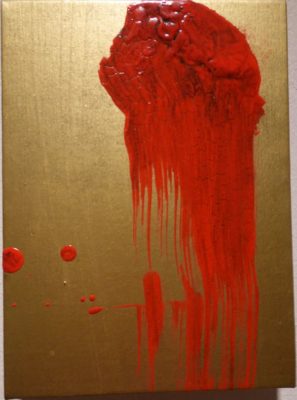

Pendant tout le mois de mars 2023, le Musée Unterlinden de Colmar accueillera l’installation monumentale « L’oeuvre qui va suivre » de l’artiste Silvère Jarrosson. Cet ensemble composé d’immenses oeuvres peintes dont ses toutes dernières créations spécifiquement conçues en écho aux collections du musée, propose une évocation abstraite de paysages lointains, parmi lesquels les visiteurs seront invités à déambuler.

Entièrement modulable, cette installation qui a été imaginée par ce « peintre du mouvement » prendra place dans le vaste espace de la « Piscine » du musée et se reconfigurera au fil de la série de spectacles aux multiples formats (performances, conférences, concerts, etc.) qui seront donnés sous la direction du Ballet l’Opéra national du Rhin (OnR), en interaction avec les oeuvres.

Le propos

Le propos du peintre Silvère Jarrosson , qui fut danseur à l’Opéra national de Paris, est ici de faire naître un univers abstrait immersif et évocateur, en repoussant les limites de ce qu’il est convenu d’appeler la danse, et en faisant appel à la force évocatrice des mouvements les plus inattendus.

Le danseur

D’abord danseur à l’École de danse de l‘Opéra national de Paris, Silvère Jarrosson se voit obligé de mettre fin à sa carrière de danseur en 2011 suite à une blessure. Tout en démarrant alors un cursus universitaire en biologie, il commence à peindre. Depuis, l’artiste conçoit son travail pictural telle une chorégraphie et retranscrit les liens entre les mouvements de la peinture, du corps et de la nature à travers ses toiles :

« Il existe un lien entre danse et biologie, entre mouvement dansé et mouvement physiologique […]. Je voudrais l’exprimer en peinture »,

confie-t-il.

L’ONR

« L’oeuvre qui va suivre » présentée au printemps 2023 à Colmar a été conçue dans le droit fil de ses créations pour la scénographie du spectacle

« Danser Schubert au XXIe siècle » monté en 2021 par l’OnR, en le complétant de nouvelles oeuvres grand format créées spécifiquement pour le Musée Unterlinden. Cette installation monumentale et immersive invitera les visiteurs à une déambulation, pour un voyage entre danse et peinture. Par sa capacité à se déplacer dans l’espace, elle accompagnera les danseurs de la compagnie du Ballet de l’OnR dans un ensemble de pièces et de performances.

« L’oeuvre qui va suivre, celle à venir, en perpétuelle transformation, fait référence aux formats multiples de ce projet (exposition mouvante, nombreuses performances, déambulation dans le musée) autant qu’à ma propre démarche picturale au cours de laquelle les oeuvres naissent, se suivent et s’engendrent les unes les autres. Cette démarche traduit un rapport ouvert à la création, dans ses formats, ses niveaux de lecture, son accessibilité, vivante et en perpétuelle réinvention. »

précise Silvère Jarrosson.

OEuvre 1, Présentée au cours de l’installation monumentale au Musée Unterlinden, Silvère Jarrosson

Le cursus

Silvère Jarrosson est né en 1993 à Paris. Diplômé de l’école de danse de l’Opéra de Paris en tant que danseur, il se consacre à la peinture abstraite depuis 2013.

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

Le critique Jean-Louis Poitevin lui dédie une monographie (Silvère Jarrosson, génèse et gestes, Éditions Marcel, 2020). En 2021, après une exposition monumentale à la Chapelle de la Salpêtrière à Paris, il réalise pour l’Opéra national du Rhin la scénographie du programme

« Danser Schubert au XXIe siècle ».

Tout récemment, quelques unes de ces oeuvres ont été présentées à Paris lors de Private Choice 2022.

Ballet de l’Opéra national du Rhin

Partie prenante de cette installation monumentale – une programmation conçue par le CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin, sous la direction artistique de Bruno Bouché

« L’oeuvre qui va suivre » de Silvère Jarrosson sera en perpétuel mouvement et ne cessera de se renouveler.

Au gré d’une programmation diverse et plurielle, avec des intervenants d’exception, l’installation de Silvère Jarrosson en sera elle-même l’un des protagonistes, en entrant en interaction avec les danseurs, acteurs, chanteurs, musiciens, … et le public.

Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française, le violoniste Théotime Langlois de Swarte, les danseurs du Ballet, les chanteurs de l’Opéra Studio, ou encore les musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse prendront part à cet agenda multiforme, au croisement de nombreuses disciplines.

Cette expérience proposée à tous s’inscrit ainsi dans la volonté de dialogue entre les collections du Musée Unterlinden et la programmation du Ballet de l’Opéra national du Rhin.

Les peintures, les sculptures du musée, les pas de danse, les notes de musique se répondront au fil d’une déambulation parmi les arts et inviteront les visiteurs à se laisser emporter.

Retenez les dates du 17 et du 18 mars à Colmar au Musée Unterliden

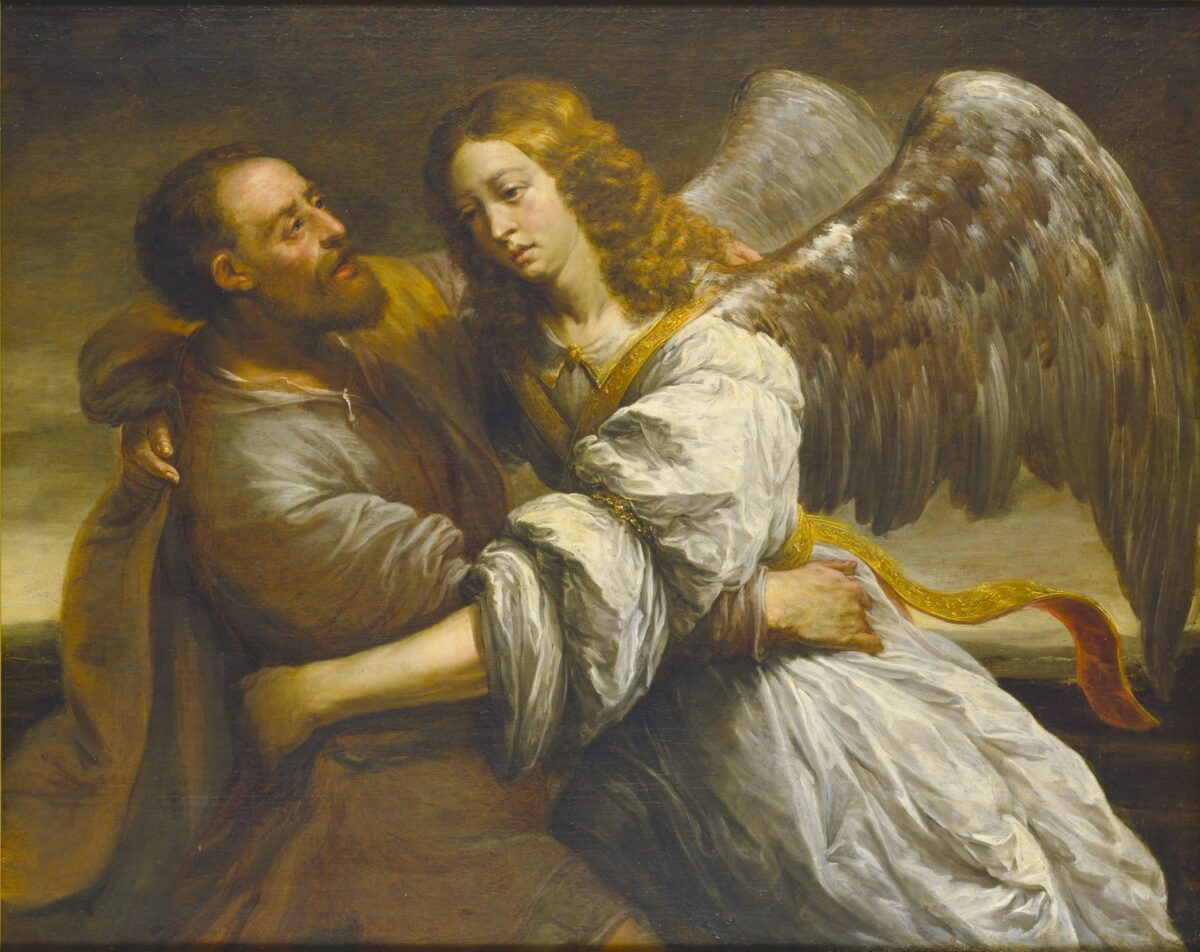

avec la participation de Cynthia Fleury

3 chorégraphes, 6 danseurs, sur le thème de la bible

"La lutte de Jabob avec l'Ange"

musique JS Bach et Schubert

|

L’exposition

Découvrez (ou redécouvrez) les décors de Danser Schubert au XXIe siècle – œuvre monumentale (10×5 mètres) du peintre Silvère Jarrosson – lesquels trouvent une seconde vie exposés au sein de l’espace de la « Piscine » du Musée Unterlinden. D’autres œuvres spécialement conçues en écho à la collection permanente du Musée se joignent à cette installation.

Du 5 au 24 mars

|

|

|

« Happy Family »

Venez vivre au cœur du musée un moment de rencontre et de création en famille en compagnie du peintre Silvère Jarrosson et de Bruno Bouché ! Entre danse et peinture, mouvements et toile, explorez les dynamiques de votre corps et ceux de la peinture lors d’une expérience inédite au cœur de l’installation L’Œuvre qui va suivre à une échelle XXL ! Un moment ludique à vivre en famille.

Dim. 5 mars 14h (2h)

Pour les enfants dès 3 ans et leurs parents

|

|

|

Programme Danseurs-chorégraphes

Place à l’émergence ! Découvrez trois pièces imaginées par des chorégraphes issus du Ballet de l’OnR : Pierre-Émile Lemieux-Venne, Rubén Julliard et Noemi Coin.

Jeu. 9 mars 19h (1h)

|

|

|

Lecture et danse

Célèbre la terre pour l’ange

Lecture de poésies de Rainer Maria Rilke par Clément Hervieu Léger, sociétaire de La Comédie-Française. Accompagné par des extraits chorégraphiques de Bless – ainsi soit-Il chorégraphié par Bruno Bouché. Musique par le pianiste Maxime Georges.

Ven. 10 mars 19h (1h)

|

|

|

Atelier et conférence

Handiversité

Le danseur et coach en développement Hamid Allouache, référent Handicap/Diversité, propose un atelier de danse aveugle tout public (1h), suivi d’une conférence sur la vulnérabilité (1h).

Mar. 14 mars 10h (2h)

|

|

|

ConcertPoèmes à la nuit

Deux musiciennes de l’Orchestre symphonique de Mulhouse vous proposent un programme hommage à Rainer Maria Rilke, avec des œuvres de Beethoven, Hindemith, Poulenc et Connesson pour clarinette (Juncal Salada-Codina) et basson (Odile Meisterlin).

|

|

PerformanceAutour de Bach

Création performative qui fera se rencontrer les gestes de la peinture, de la musique et de la danse avec Silvère Jarrosson, le violoniste Théotime Langlois de Swarte et le danseur Marin Delavaud sur une chorégraphie de Bruno Bouché.

Ven. 17 mars 20h (50 min)

|

|

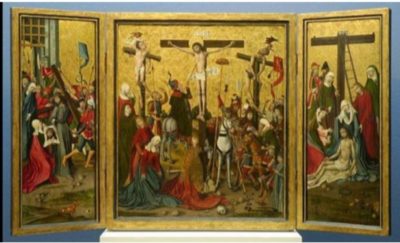

PerformanceDu retable d’Issenheim aux Rainbows

Une création performative et déambulatoire de Bruno Bouché et Silvère Jarrosson au sein de la salle du Retable d’Issenheim et des salles du musée avec une dizaine de danseurs du Ballet de l’OnR.

Sam. 18 mars 11h et 14h30 (1h)

|

|

DiscussionRilke et l’Ouvert

Avec Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, Pantxika De Paepe, historienne de l’art, spécialiste du Moyen Âge, Silvère Jarrosson et Bruno Bouché.

Sam. 18 mars 16h (1h)

|

|

Concert de clôtureŒuvres intimes et lyriques

Les jeunes chanteurs de l’Opéra studio de l’Opéra national du Rhin, Liying Yang (mezzo-soprano), Glen Cunningham (ténor), Oleg Volkov (baryton-basse) ainsi que les pianistes-chefs de chant Hugo Mathieu et Levi Gerke vous proposent une soirée riche et éclectique, mêlant des œuvres de Verdi, Brahms, Bernstein, Bizet, et plus encore …

Ven. 24 mars 19h (1h)

|

|

|

Horaires d’ouverture

Musée Unterlinden

Mercredi au lundi : 9h – 18h

Mardi : fermé

Clôture des caisses 30 minutes avant la fermeture du Musée.

Jours fériés de fermeture : 1.1., 1.5., 1.11., 25.12

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 12h :

+33 (0)3 89 20 15 50

Partager la publication "Silvère Jarrosson au Musée Unterlinden"

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

À l’invitation de Frédérique Goerig-Hergott, alors qu’elle était encore conservatrice au musée de Colmar, Fabienne Verdier s’est immiscée dans les salles permanentes et dans la vaste nef dévolue aux expositions temporaires du

À l’invitation de Frédérique Goerig-Hergott, alors qu’elle était encore conservatrice au musée de Colmar, Fabienne Verdier s’est immiscée dans les salles permanentes et dans la vaste nef dévolue aux expositions temporaires du  Parmi les oeuvres présentées dans le cloître, trois toiles de 2011 permettent d’explorer le dessein de l’artiste : capter les énergies du vivant à travers

Parmi les oeuvres présentées dans le cloître, trois toiles de 2011 permettent d’explorer le dessein de l’artiste : capter les énergies du vivant à travers

Serge Poliakoff 1965/1967 Fabienne Verdier Ceinture de St Luc 2012

Serge Poliakoff 1965/1967 Fabienne Verdier Ceinture de St Luc 2012

Dans l’Ackerhof, l’imposante salle d’exposition temporaire des architectes Herzog & de Meuron, l’artiste et la commissaire ont imaginé une grande installation intitulée « Rainbows » avec la volonté de transformer

Dans l’Ackerhof, l’imposante salle d’exposition temporaire des architectes Herzog & de Meuron, l’artiste et la commissaire ont imaginé une grande installation intitulée « Rainbows » avec la volonté de transformer

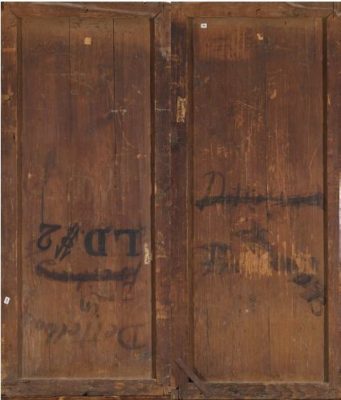

Au dos de chaque tableau est inscrit le prénom choisi par l’artiste, dans sa langue originale, dans sa transcription, ainsi que dans sa traduction.

Au dos de chaque tableau est inscrit le prénom choisi par l’artiste, dans sa langue originale, dans sa transcription, ainsi que dans sa traduction.

Jouée de stalles provenant de l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim (Alsace), Rhin supérieur, atelier bâlois, 1493

Jouée de stalles provenant de l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim (Alsace), Rhin supérieur, atelier bâlois, 1493 Ce relief en chêne est le registre supérieur d’une jouée de stalles.

Ce relief en chêne est le registre supérieur d’une jouée de stalles. La présence de saint Onuphre, associé à de très nombreux autres saints et saintes, s’inscrit parfaitement dans le programme iconographique des stalles réalisées pour l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim dont le saint patron a lui aussi vécu dans le désert égyptien.

La présence de saint Onuphre, associé à de très nombreux autres saints et saintes, s’inscrit parfaitement dans le programme iconographique des stalles réalisées pour l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim dont le saint patron a lui aussi vécu dans le désert égyptien. En outre l’étude matérielle, formelle et stylistique prouvent que cet élément faisait bien partie des stalles des religieux de la commanderie d’Issenheim dont plusieurs éléments, datées de 1493 sont conservés au Musée Unterlinden.

En outre l’étude matérielle, formelle et stylistique prouvent que cet élément faisait bien partie des stalles des religieux de la commanderie d’Issenheim dont plusieurs éléments, datées de 1493 sont conservés au Musée Unterlinden. collections du Musée ont été données entre 1855 et 1858 par l’artiste colmarien Gustave Saltzmann (1811-1872).

collections du Musée ont été données entre 1855 et 1858 par l’artiste colmarien Gustave Saltzmann (1811-1872).

Ces deux oeuvres sont des peintures à l’huile et tempera sur résineux illustrant des scènes de la Passion du Christ décrites dans les Évangiles.

Ces deux oeuvres sont des peintures à l’huile et tempera sur résineux illustrant des scènes de la Passion du Christ décrites dans les Évangiles.

Le Christ vient de comparaître devant Ponce Pilate, gouverneur romain de la province de Judée qui le condamne à mort. Il est ensuite flagellé, puis frappé et insulté par plusieurs hommes. Afin de le tourner en ridicule, ces derniers l’ont déguisé en « roi des Juifs ». Il porte ainsi un manteau pourpre, couleur de la royauté et une couronne faite d’épines. Un de ses agresseurs lui tend un roseau pour faire office de sceptre. Ponce Pilate assiste à la scène, il est représenté debout derrière le Christ avec une barbe et un long manteau.

Le Christ vient de comparaître devant Ponce Pilate, gouverneur romain de la province de Judée qui le condamne à mort. Il est ensuite flagellé, puis frappé et insulté par plusieurs hommes. Afin de le tourner en ridicule, ces derniers l’ont déguisé en « roi des Juifs ». Il porte ainsi un manteau pourpre, couleur de la royauté et une couronne faite d’épines. Un de ses agresseurs lui tend un roseau pour faire office de sceptre. Ponce Pilate assiste à la scène, il est représenté debout derrière le Christ avec une barbe et un long manteau.  Ces deux panneaux offerts au Musée par Jean Louis et Esther Mandel sont apparus sur le marché de l’art au début des années 2000. Ils étaient à l’époque attribués au Maître du Retable de Maikammer. Ce nom de convention fut donné par l’historien de l’art allemand Alfred Stange dès 1955 à l’auteur anonyme du Retable de la Passion du Christ peint vers 1450 pour l’église de Maikammer, ville située à l’Ouest de Spire dans le Palatinat-Rhénan.

Ces deux panneaux offerts au Musée par Jean Louis et Esther Mandel sont apparus sur le marché de l’art au début des années 2000. Ils étaient à l’époque attribués au Maître du Retable de Maikammer. Ce nom de convention fut donné par l’historien de l’art allemand Alfred Stange dès 1955 à l’auteur anonyme du Retable de la Passion du Christ peint vers 1450 pour l’église de Maikammer, ville située à l’Ouest de Spire dans le Palatinat-Rhénan.