Au Collège des Bernardins Paris jusqu’au 18 février 2023

Grégory Quenet, historien de l’environnement commissaire

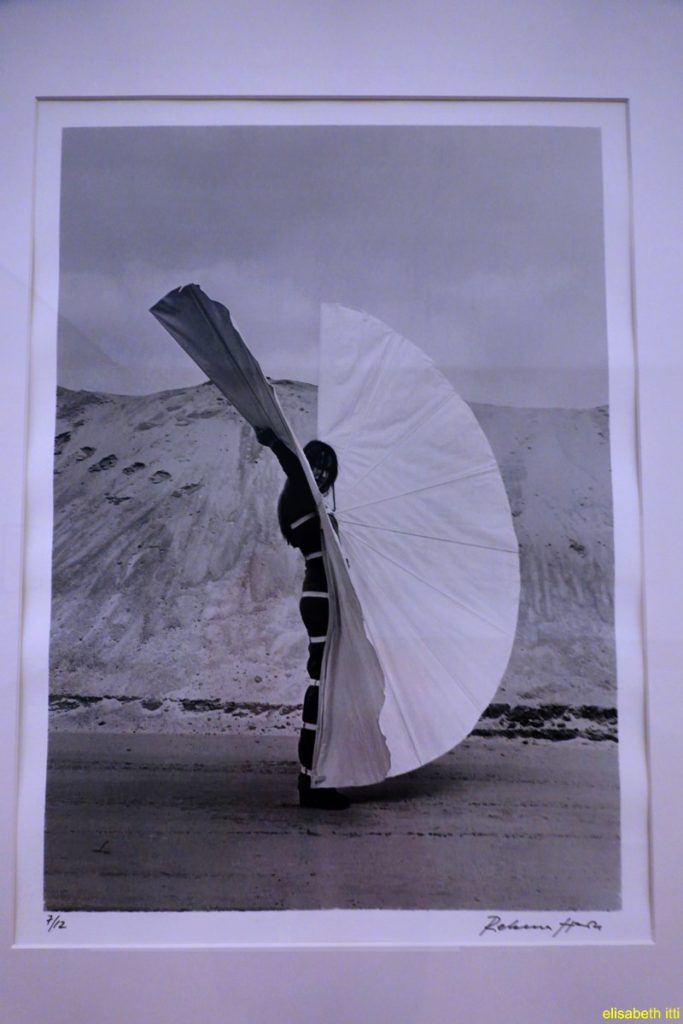

Laurent Grasso photo journal des arts

L’artiste et vidéaste contemporain français Laurent Grasso habille le Collège des Bernardins à Paris avec ses créations inspirées des découvertes scientifiques, des sciences humaines mais aussi de rumeurs et des croyances populaires. Cette exposition est le fruit d’échanges et de réflexions avec l’équipe de recherche de la chaire Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la Terre du Collège des Bernardins.

Laudato si’

Aujourd’hui, le Collège des Bernardins mobilise un collectif de chercheurs – explorateurs de cette nouvelle terre – autour d’une nouvelle chaire de recherche – action – pédagogique. Leur mission est de contribuer à renouveler nos paradigmes, nos imaginaires, nos affects afin d’apprendre à

Aujourd’hui, le Collège des Bernardins mobilise un collectif de chercheurs – explorateurs de cette nouvelle terre – autour d’une nouvelle chaire de recherche – action – pédagogique. Leur mission est de contribuer à renouveler nos paradigmes, nos imaginaires, nos affects afin d’apprendre à

« aimer la terre et mieux l’habiter ».

Dès l’entrée la sérénité et la solennité du lieu engage à une introspection,

mais aussi attise la curiosité.

Studies into the Past

Laurent Grasso a imaginé une nouvelle série de peintures

« Studies into the Past ». À la forêt du Mont Sainte-Odile, son lieu d’inspiration, répond la forêt de colonnes de la voûte cistercienne du Collège des Bernardins, sur lesquelles viennent se fixer, par un système d’accroche en bronze, une série d’huiles sur bois. L’artiste s’est inspiré du 17e siècle hollandais présentant des intérieurs historiques. Plus précisément de l’accrochage des obiit, ces armoiries funéraires placées aux piliers des églises.

Architecture gothique

Des phénomènes étranges caractéristiques de son travail (nuages, rochers en lévitation, flammes) semblent avoir traversé l’écran pour envahir les vastes architectures voutées représentées sur les peintures.

Des phénomènes étranges caractéristiques de son travail (nuages, rochers en lévitation, flammes) semblent avoir traversé l’écran pour envahir les vastes architectures voutées représentées sur les peintures.

« Studies into the Past » vient prolonger un travail de longue date sur le temps et le voyage dans le temps où des systèmes d’échos et de mise en abyme viennent approfondir ici un sentiment de flottement face à cette archéologie imaginaire du travail.

L’enfant au renard

Une sculpture en bronze montre un enfant portant un renard. Avec la silhouette mince du personnage et ses traits simplifiés, elle rappelle les pâtres des crèches de Noël, venant offrir leur présent, muet mais terriblement évocateur.

Une sculpture en bronze montre un enfant portant un renard. Avec la silhouette mince du personnage et ses traits simplifiés, elle rappelle les pâtres des crèches de Noël, venant offrir leur présent, muet mais terriblement évocateur.

« À la manière d’un messager ou d’un oracle, le jeune enfant semble avoir accès à quelque chose d’unique ou détenir la clé d’un savoir », explique Laurent Grasso.

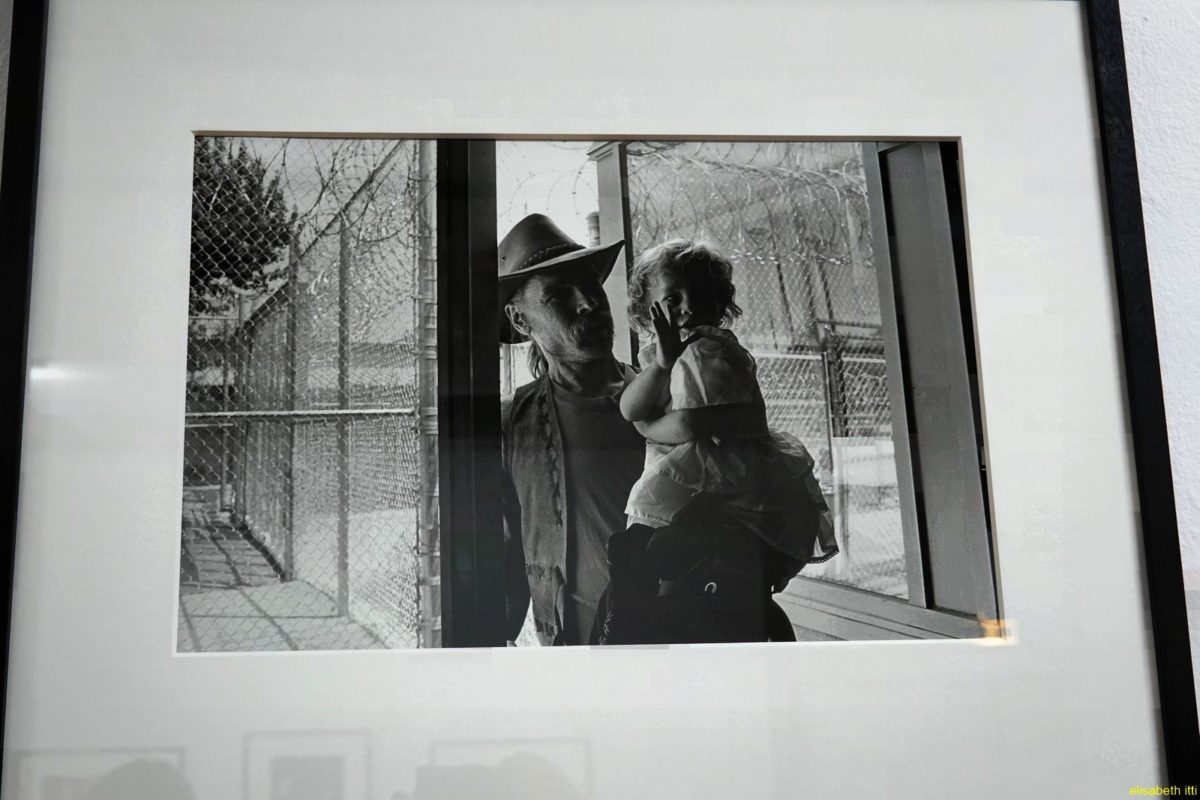

Il invite le visiteur dans la sacristie où un film le met en scène comme l’animal qu’il tient dans ses bras.

Argos Panoptès

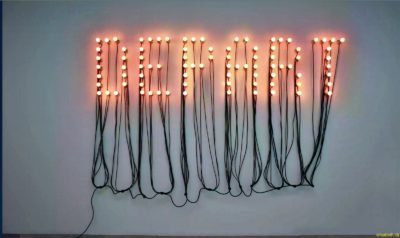

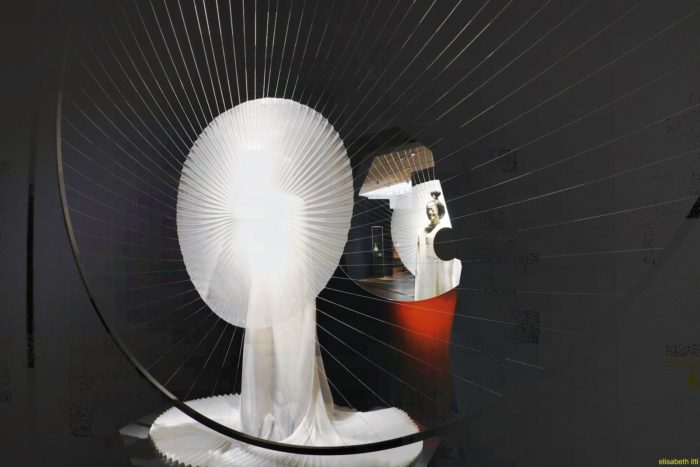

Sur les murs de la nef, des branches métalliques certaines sont garnies de néon. Ces arbres ont des yeux en guise de fruits. Passionné par le thème de la vision, de la surveillance et du pouvoir de l’objet, Laurent Grasso s’est emparé de ce motif (une tige d’apparence végétale supportant des yeux) pour créer des sculptures évoquant le « regard omniscient », celui de la Sainte Lucie, qui porte l’objet de son martyre sur un plateau, celui de Sainte Odile (Ste patronne de l’Alsace) qui tient ses yeux sur un livre ouvert ou celui d’Argos Panoptes, le berger aux cent yeux.

Anima, le film

Au départ, il y a cette singularité du Collège des Bernardins : un dialogue permanent entre la recherche et l’art qui chacun, s’exerce en liberté.

« C’est une première pour le Collège des Bernardins parce que c’est une création. Ce que je trouve particulièrement original c’est la façon dont nous avons mis en place une conversation qui n’a jamais été ni exactement une commande, ni exactement quelque chose qui se déroule où tout est appliqué » explique Gregory Quenet, titulaire de la chaire du Collège des Bernardins, en référence à sa collaboration avec Laurent Grasso. (extrait du film)

C’est au Mont Saint-Odile, en Alsace, que l’artiste a trouvé son inspiration mais Laurent Grasso a avancé sur le chemin de la création artistique, nourri des échanges des historiens et théologiens du Collège des Bernardins, ainsi que d’un spécialiste de la géobiologie. « Je me suis toujours méfié d’un art trop illustratif (…). J’ai une approche plus intuitive. Mon travail est assez sensoriel mais aussi très informé » explique Laurent Grasso.

Informations pratiques

Collège des Bernardins

20 rue de Poissy, Paris

Horaires d’ouverture :

- Du lundi au samedi de 10h à 18h

- Le dimanche de 14h à 18h

Fermée à partir de 14h exceptionnellement le 18 novembre, et du samedi 10 décembre 12h au jeudi 15 décembre 14h

Livre d’art

Parution le 5 janvier 2023

Catalogue d’exposition

ANIMA LAURENT GRASSO

chez GALLIMARD Livres d’art

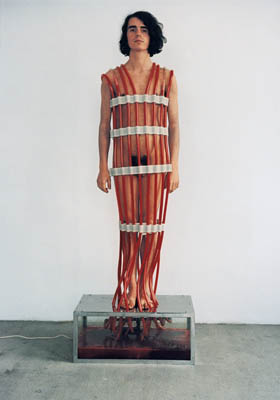

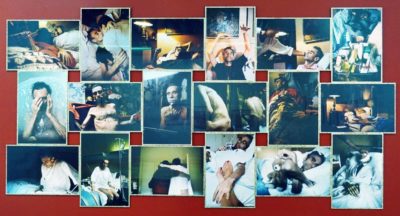

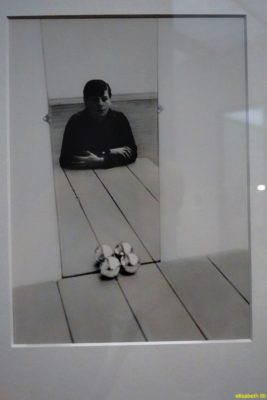

Ses œuvres, réalisées avec les médias les plus divers, sont radicales et multiples, d’une beauté envoûtante et d’une noirceur terrifiante, politiques, subversives, toute en force et sensualité, immédiatement saisissantes. Nombre de ses premiers collages, assemblages et installations – conçus à partir de matériaux de fortune comme le nylon, la cire ou des textiles usés – ne sont que très rarement visibles du fait de leur fragilité. La posture de Conner est anarchiste, elle mêle l’ironie mordante et l’engagement sans limite, aussi loin que possible du marché de l’art.

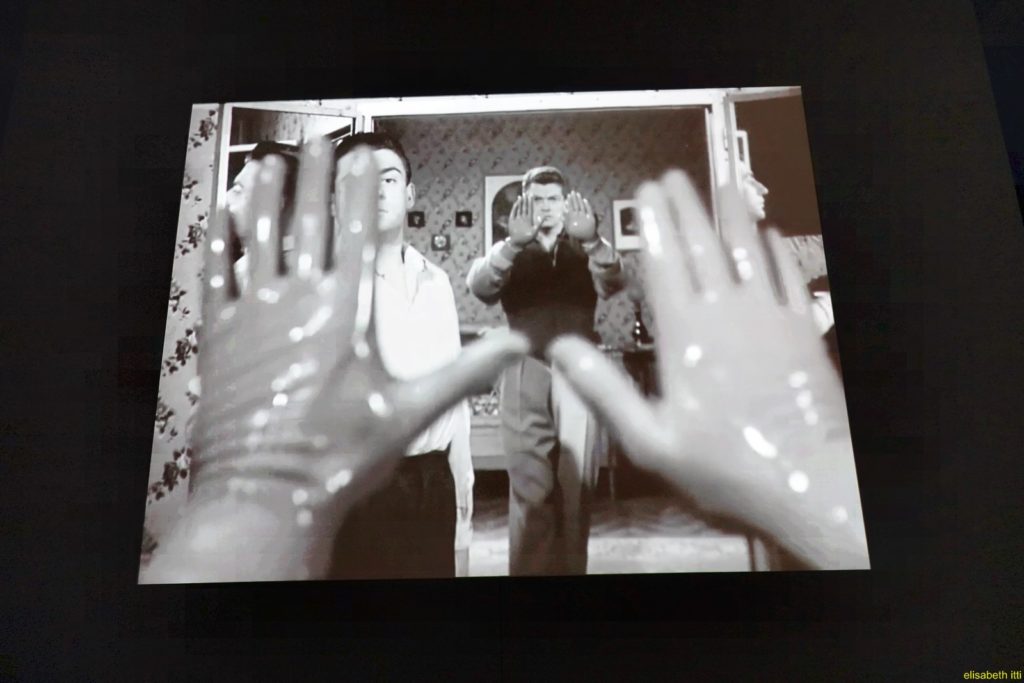

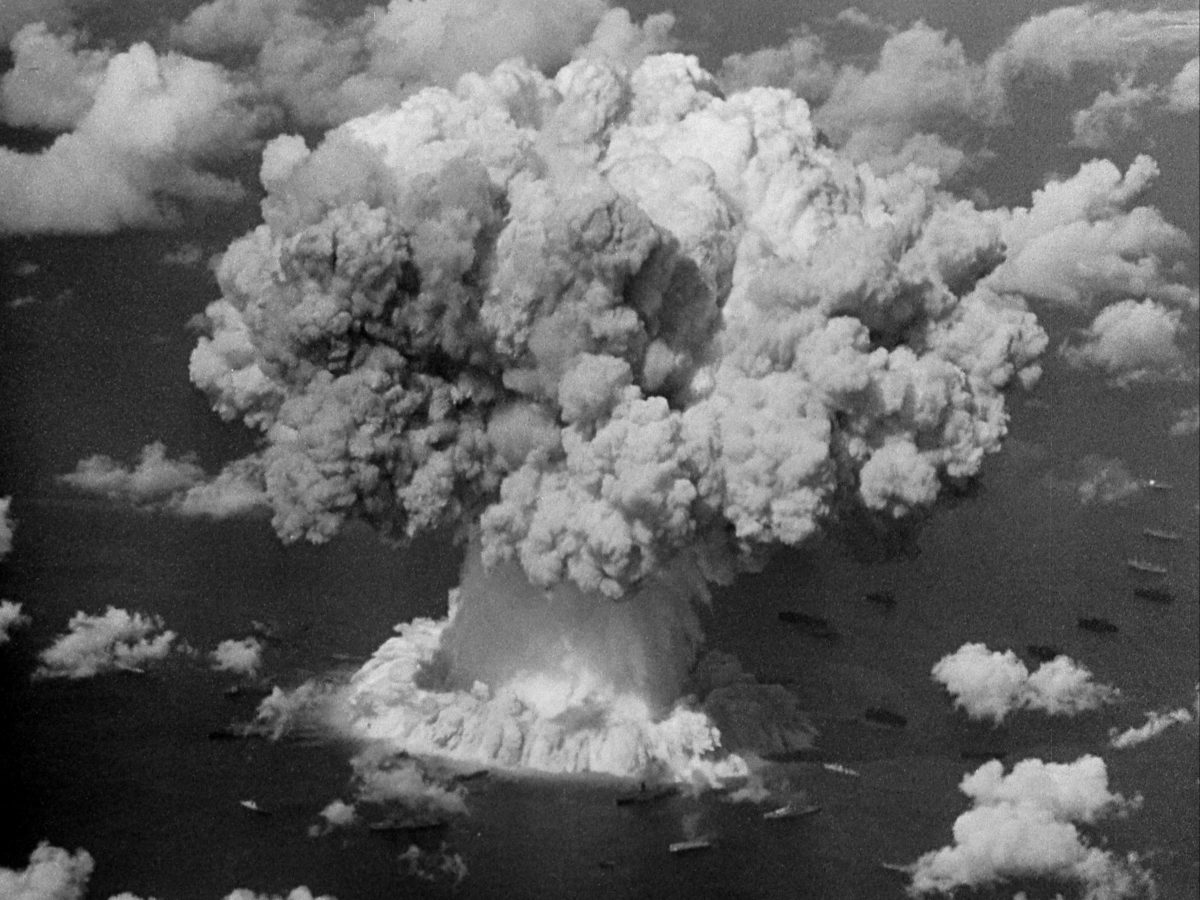

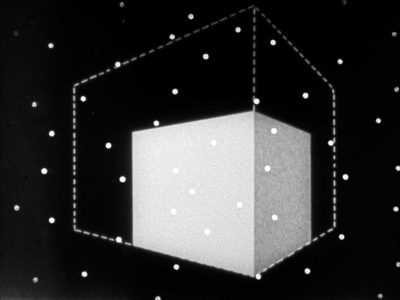

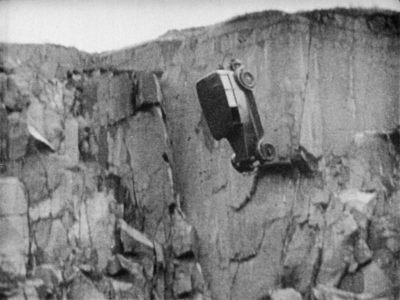

Ses œuvres, réalisées avec les médias les plus divers, sont radicales et multiples, d’une beauté envoûtante et d’une noirceur terrifiante, politiques, subversives, toute en force et sensualité, immédiatement saisissantes. Nombre de ses premiers collages, assemblages et installations – conçus à partir de matériaux de fortune comme le nylon, la cire ou des textiles usés – ne sont que très rarement visibles du fait de leur fragilité. La posture de Conner est anarchiste, elle mêle l’ironie mordante et l’engagement sans limite, aussi loin que possible du marché de l’art. se concentre ici sur le recyclage des animations graphiques historiques des films éducatifs sur la physique. Par-dessus la « basse continue » répétitive des représentations du courant électrique et des effets thermodynamiques, il illustre le rythme pulsé du morceau musical en polarisant le noir et le blanc, les mouvements de propagation à travers des points et des corps en collision ou des assauts visuels stroboscopiques. L’idée d’une coopération est venue de David Byrne, qui était fasciné par les films de Conner depuis l’époque de ses études. Pour l’album My Life in the Bush of Ghosts, né de la collaboration expérimentale entre Byrne et Brian Eno, les deux musiciens ont utilisé exclusivement des échantillons de voix trouvés.

se concentre ici sur le recyclage des animations graphiques historiques des films éducatifs sur la physique. Par-dessus la « basse continue » répétitive des représentations du courant électrique et des effets thermodynamiques, il illustre le rythme pulsé du morceau musical en polarisant le noir et le blanc, les mouvements de propagation à travers des points et des corps en collision ou des assauts visuels stroboscopiques. L’idée d’une coopération est venue de David Byrne, qui était fasciné par les films de Conner depuis l’époque de ses études. Pour l’album My Life in the Bush of Ghosts, né de la collaboration expérimentale entre Byrne et Brian Eno, les deux musiciens ont utilisé exclusivement des échantillons de voix trouvés.

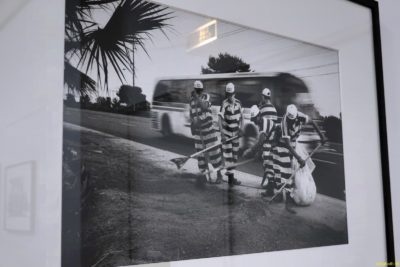

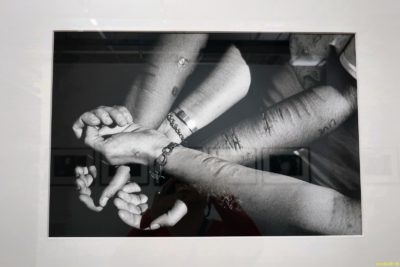

Auto-mutilations

Auto-mutilations

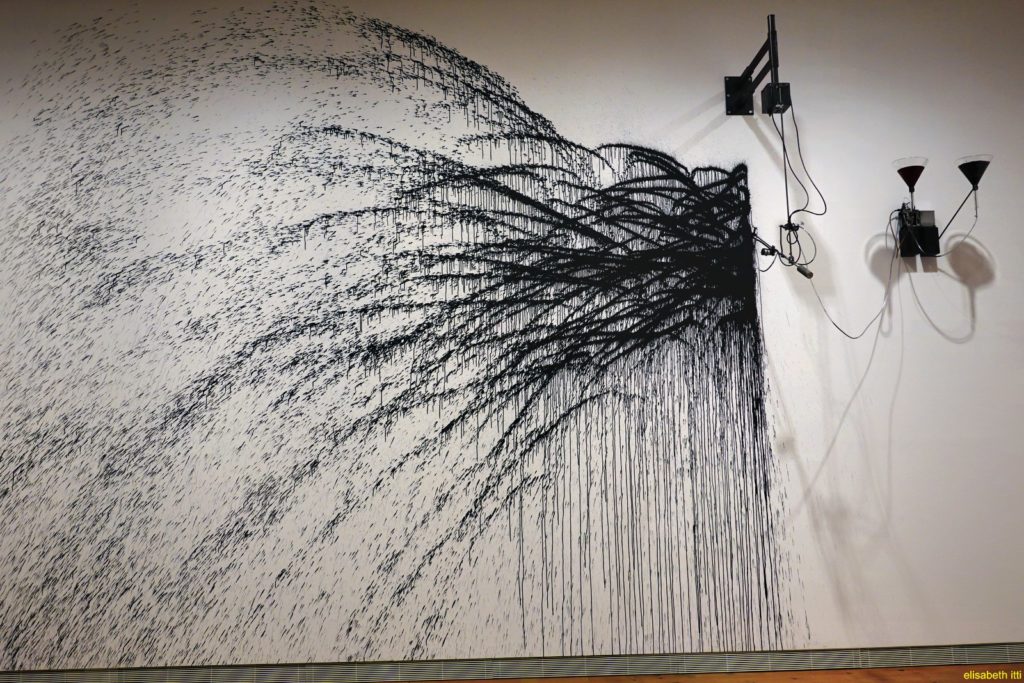

Florian Tiedje

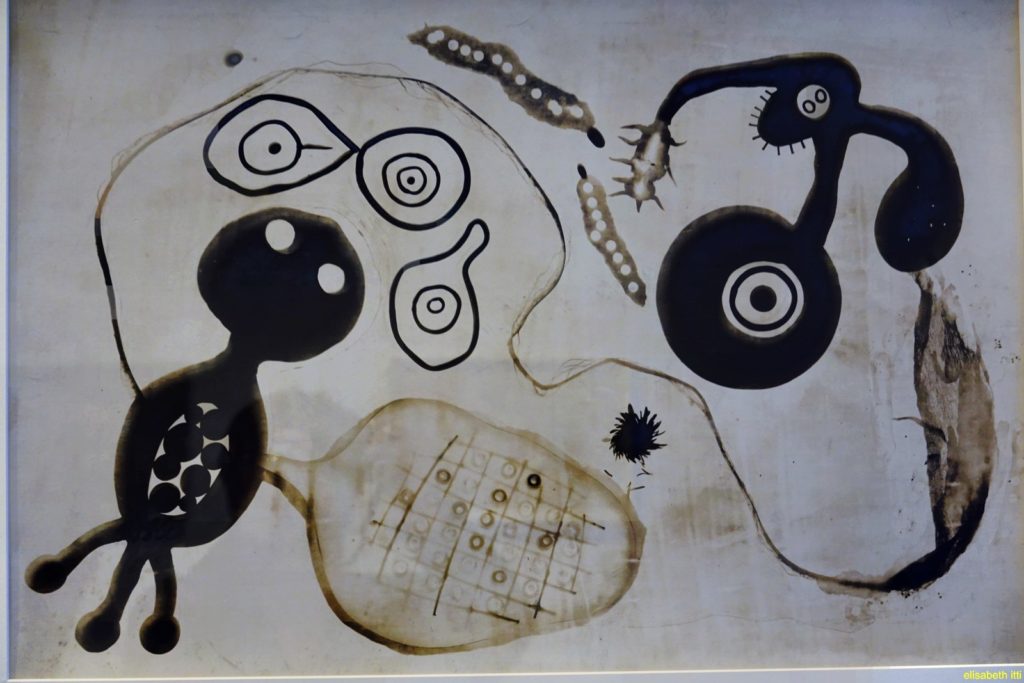

Florian Tiedje Les formes visuelles qui émergent de leurs travaux, motifs végétaux, organiques ou stellaires, leur permettent de vivre une expérience esthétique – expérience qui a cette capacité extraordinaire à faire surgir des choses inattendues, fructueuses et capables de transformer notre vision de la nature.

Les formes visuelles qui émergent de leurs travaux, motifs végétaux, organiques ou stellaires, leur permettent de vivre une expérience esthétique – expérience qui a cette capacité extraordinaire à faire surgir des choses inattendues, fructueuses et capables de transformer notre vision de la nature.

Le

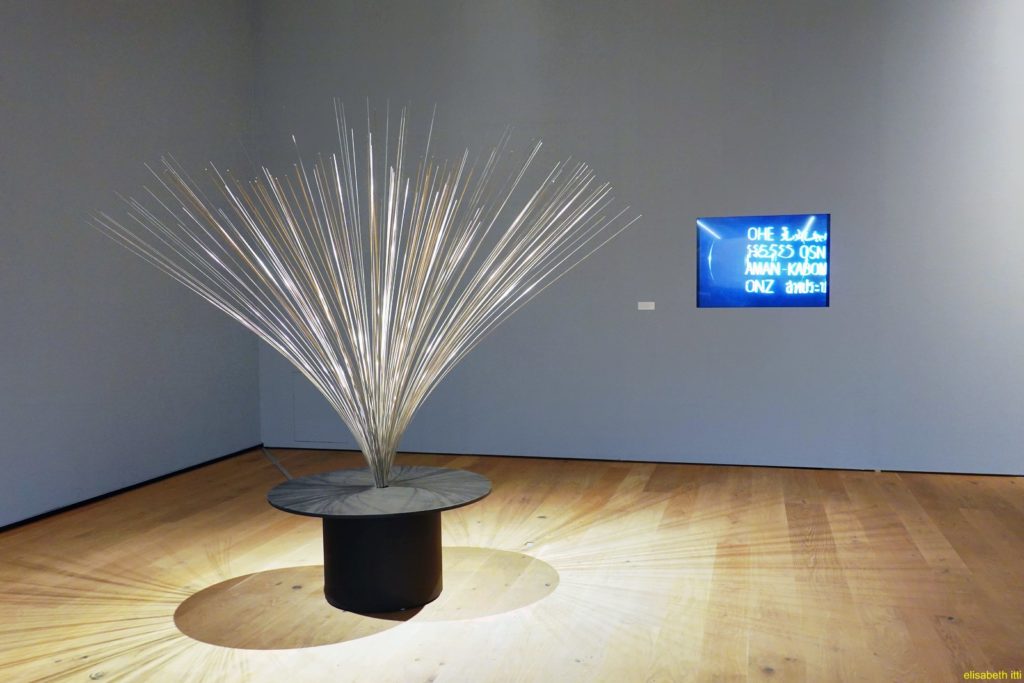

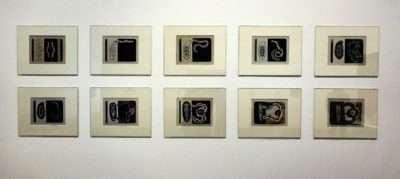

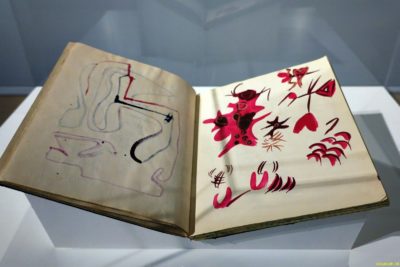

Le  public est invité à s’immerger dans l’univers de Lye à travers un parcours avec plus de 100 œuvres et à explorer la variété des médiums dans l’œuvre de l’artiste néo-zélandais à l’aide de films, dessins et sculptures au sein d’une présentation d’une ampleur inédite en Europe. Les 23 et 24 octobre, un symposium a été organisé en collaboration avec l‘Université de Bâle pour mettre en lumière l’œuvre de cet artiste et interroger l’influence exercée par Len Lye sur les avant gardes du xxe siècle. L’exposition était complétée par une programmation au Stadtkino de Bâle qui a présenté quatre films réalisés par et consacrés à Len Lye.

public est invité à s’immerger dans l’univers de Lye à travers un parcours avec plus de 100 œuvres et à explorer la variété des médiums dans l’œuvre de l’artiste néo-zélandais à l’aide de films, dessins et sculptures au sein d’une présentation d’une ampleur inédite en Europe. Les 23 et 24 octobre, un symposium a été organisé en collaboration avec l‘Université de Bâle pour mettre en lumière l’œuvre de cet artiste et interroger l’influence exercée par Len Lye sur les avant gardes du xxe siècle. L’exposition était complétée par une programmation au Stadtkino de Bâle qui a présenté quatre films réalisés par et consacrés à Len Lye.

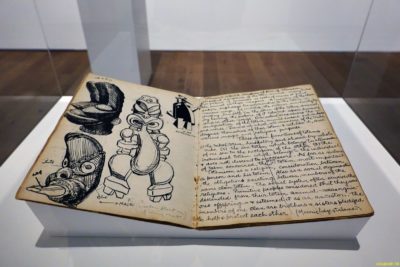

– des Maoris de son pays natal, la Nouvelle-Zélande, des aborigènes d’Australie, des populations des Samoa et d’Afrique – et des ceuvres d’artistes constructivistes russes qui lui semblent proches d’un point de vue esthétique et du contenu. À travers son regard dépourvu d’eurocentrisme, il crée à l’époque une ceuvre sans égal qui établit un rapport entre les objets de différentes cultures, sans hiérarchisation ni classement.

– des Maoris de son pays natal, la Nouvelle-Zélande, des aborigènes d’Australie, des populations des Samoa et d’Afrique – et des ceuvres d’artistes constructivistes russes qui lui semblent proches d’un point de vue esthétique et du contenu. À travers son regard dépourvu d’eurocentrisme, il crée à l’époque une ceuvre sans égal qui établit un rapport entre les objets de différentes cultures, sans hiérarchisation ni classement.

A Color Box (1935) est un film publicitaire pour la Poste britannique

A Color Box (1935) est un film publicitaire pour la Poste britannique

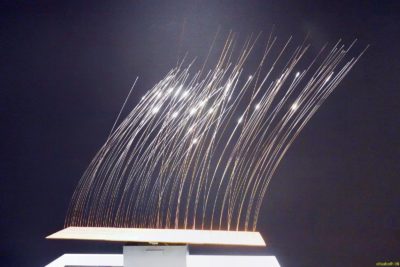

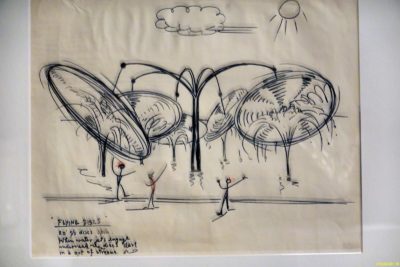

Avec ces sculptures, Lye capte l’air d’une époque en quête d’un art nouveau, de machines et de mouvement. Dès 1961, il parvient à présenter ses machines au Museum of Modern Art de New York à l’occasion d’une conférence-performance dans laquelle il livre ses réflexions sur la sculpture-machine programmée. Par ailleurs, Lye considère ses sculptures comme des modèles réduits destinés à être agrandis. Cependant, en raison d’un manque de connaissances techniques et de moyens financiers, la plupart de ces idées ne dépassent pas le stade de projet, même s’il exprime sa volonté de modifier la taille de ses sculptures sur tout à travers les dessins pour Sun, Land and Sea (1965), dont la réalisation ne touchera à son but que plusieurs années après sa mort en 1980.

Avec ces sculptures, Lye capte l’air d’une époque en quête d’un art nouveau, de machines et de mouvement. Dès 1961, il parvient à présenter ses machines au Museum of Modern Art de New York à l’occasion d’une conférence-performance dans laquelle il livre ses réflexions sur la sculpture-machine programmée. Par ailleurs, Lye considère ses sculptures comme des modèles réduits destinés à être agrandis. Cependant, en raison d’un manque de connaissances techniques et de moyens financiers, la plupart de ces idées ne dépassent pas le stade de projet, même s’il exprime sa volonté de modifier la taille de ses sculptures sur tout à travers les dessins pour Sun, Land and Sea (1965), dont la réalisation ne touchera à son but que plusieurs années après sa mort en 1980.

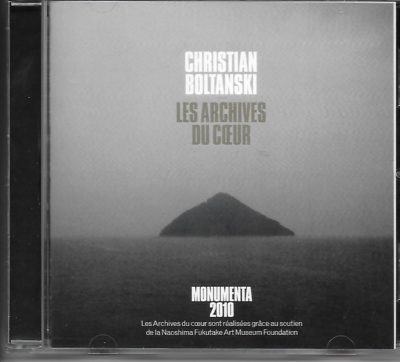

Catalogue

Catalogue

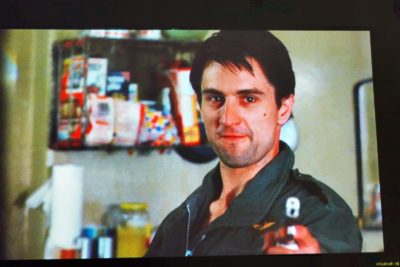

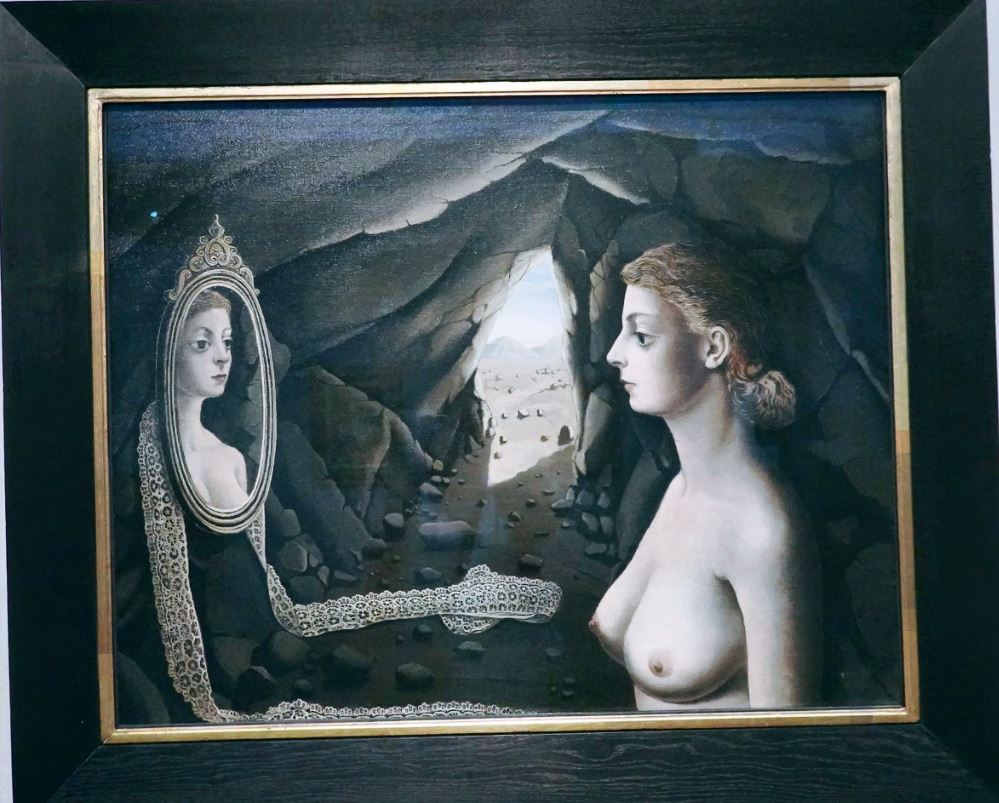

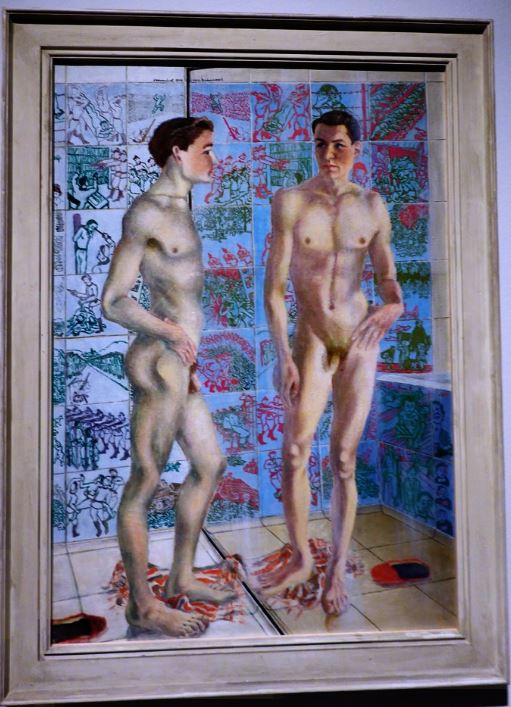

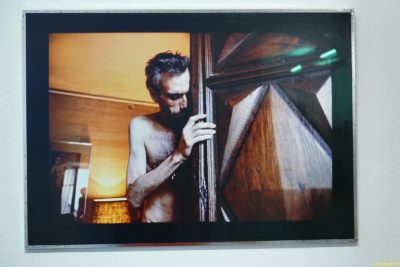

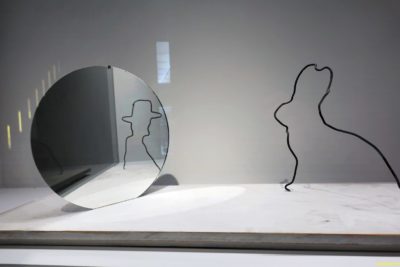

L’exposition commence à l’intérieur, inévitablement par le mythe antique de Narcisse. L’histoire de ce jeune homme qui tombe amoureux de son reflet dans l’eau, mais qui, prenant conscience que cet amour est vain et dépérissant de jour en jour, finit par mourir de désespoir, a enflammé l’imagination des créateurs pendant des siècles: le mythe de Narcisse est un thème récurrent dans la littérature, la philosophie, l’art et la psychologie, à chaque fois qu’il est question d’un amour immodéré de sa propre personne, de la vie et de la mort et de l’estime de soi.

L’exposition commence à l’intérieur, inévitablement par le mythe antique de Narcisse. L’histoire de ce jeune homme qui tombe amoureux de son reflet dans l’eau, mais qui, prenant conscience que cet amour est vain et dépérissant de jour en jour, finit par mourir de désespoir, a enflammé l’imagination des créateurs pendant des siècles: le mythe de Narcisse est un thème récurrent dans la littérature, la philosophie, l’art et la psychologie, à chaque fois qu’il est question d’un amour immodéré de sa propre personne, de la vie et de la mort et de l’estime de soi.  Jour après jour, le miroir est l’instance qui nous permet de vérifier

Jour après jour, le miroir est l’instance qui nous permet de vérifier

Miroir-lièvre (Hasenspiegel)

Miroir-lièvre (Hasenspiegel)