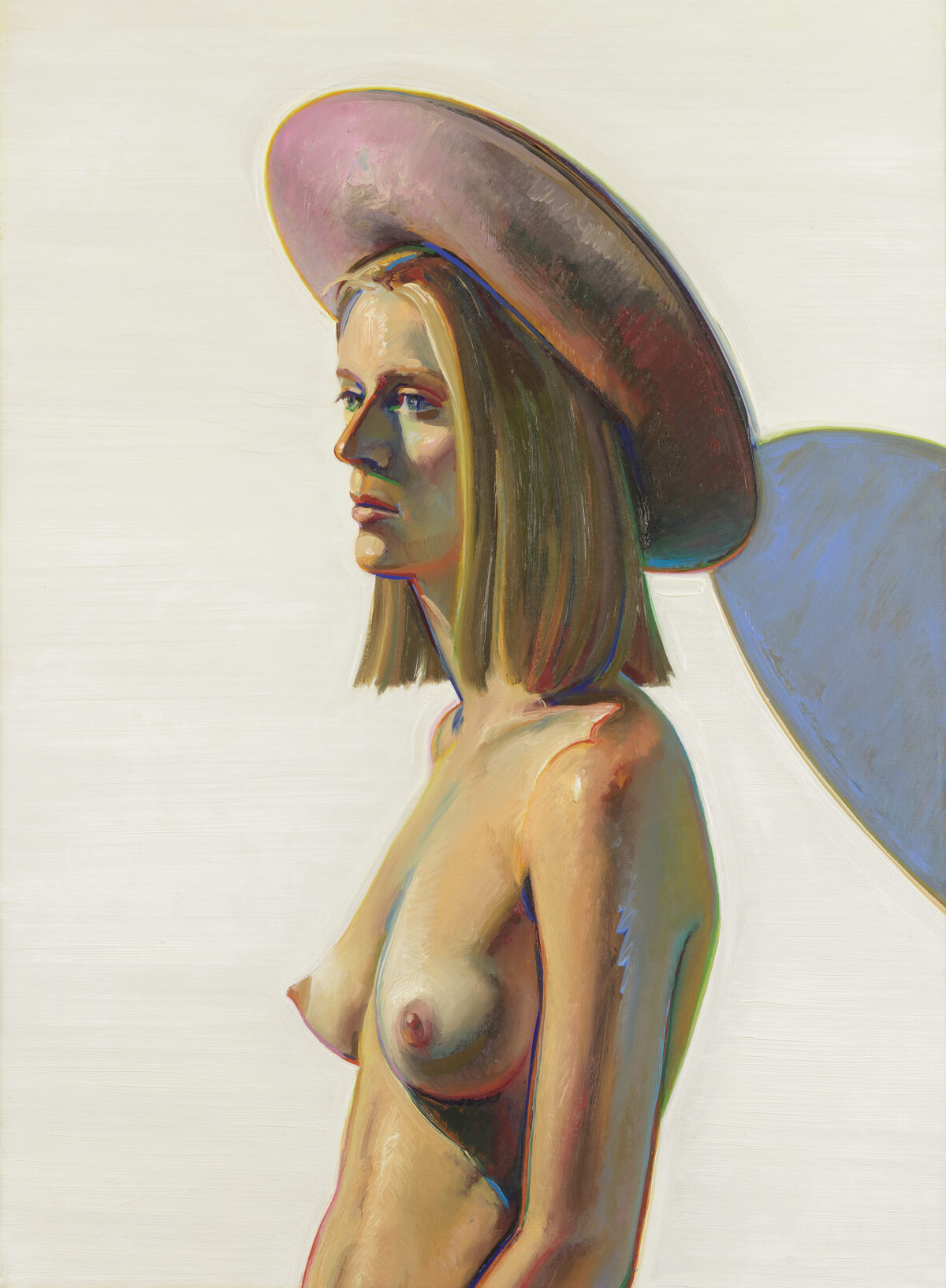

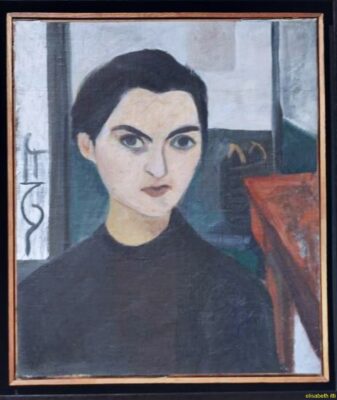

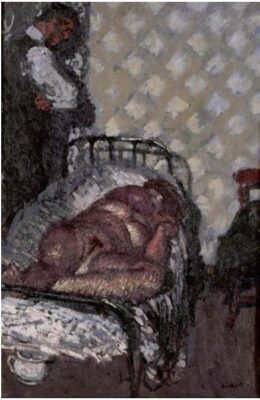

Girl with Pink Hat, 1973

A la Fondation Beyeler à Riehen du 29 janvier – 21 mai 2023

L’exposition « Wayne Thiebaud » est dirigée par Ulf Küster , Conservateur en chef à la Fondation Beyeler. Commissaire assistante : Charlotte Sarrazin.

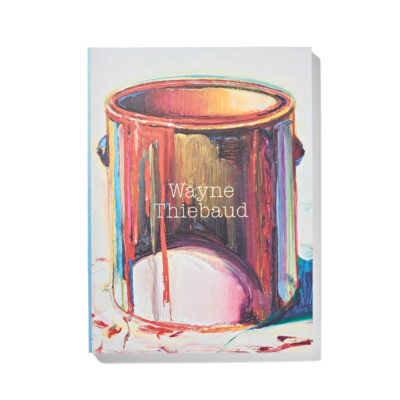

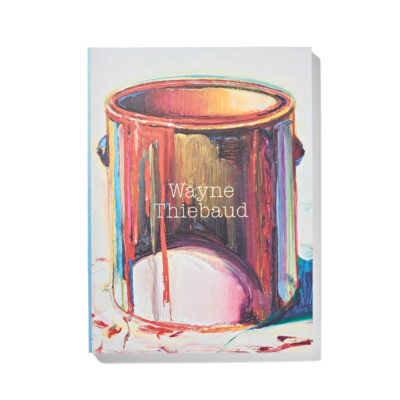

Un magnifique catalogue de l’exposition a été conçu par Bonbon (Zurich) et paraît en allemand et en anglais aux éditions Hatje Cantz, Berlin.

Cet ouvrage de 160 pages comprend, entre autres, des contributions de Janet

Bishop et de Ulf Küster, ainsi que la dernière interview de Wayne Thiebaud datant de 2021, réalisée par Jason Edward Kaufman.

, Conservateur en chef à la Fondation Beyeler. Commissaire assistante : Charlotte Sarrazin.

Un magnifique catalogue de l’exposition a été conçu par Bonbon (Zurich) et paraît en allemand et en anglais aux éditions Hatje Cantz, Berlin.

Cet ouvrage de 160 pages comprend, entre autres, des contributions de Janet

Bishop et de Ulf Küster, ainsi que la dernière interview de Wayne Thiebaud datant de 2021, réalisée par Jason Edward Kaufman.

Venir à la Fondation Beyeler est toujours un bonheur, vous êtes accueillis par le traditionnel bouquet de fleurs. Grâce aux baies vitrées le paysage pénètre favorablement dans le white cube.

« J’essaie toujours de placer un peu de chaque couleur dans autant de zones de l’image que possible, afin de créer une sorte d’aura, presque comme la lumière du soleil ou un effet arc-en-ciel »

Wayne Thiebaud

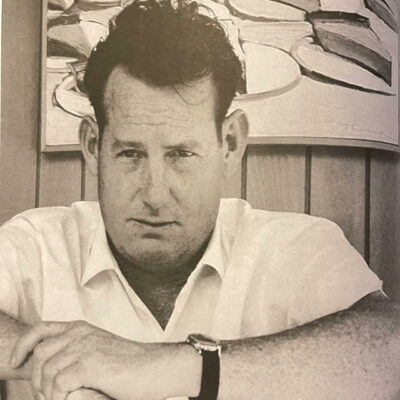

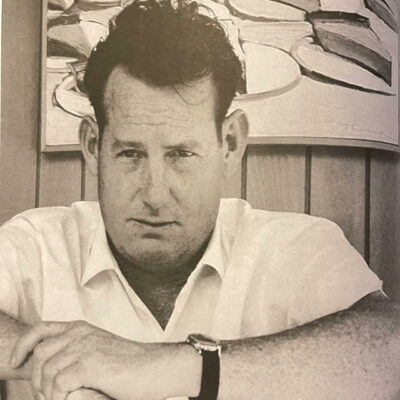

Avec Wayne Thiebaud (1920–2021), la Fondation Beyeler consacre une rétrospective à un peintre contemporain d’exception. Largement inconnu du public en Europe, Thiebaud jouit depuis longtemps d’une grande popularité

Avec Wayne Thiebaud (1920–2021), la Fondation Beyeler consacre une rétrospective à un peintre contemporain d’exception. Largement inconnu du public en Europe, Thiebaud jouit depuis longtemps d’une grande popularité

aux États-Unis. À travers ses natures mortes aux pastels envoûtants, mettant en scène des objets du quotidien, Thiebaud invoque les promesses du

« American Way of Life ». Parallèlement, ses portraits étonnants ainsi que ses paysages urbains et ruraux aux perspectives multiples témoignent de la

polyvalence de ce peintre à la technique brillante.

Composée de 65 tableaux et dessins issus de collections privées et publiques, principalement américaines, cette rétrospective présente les ensembles d’oeuvres majeures de l’artiste, et invite les visiteurs à découvrir sa technique picturale unique ainsi que son

Composée de 65 tableaux et dessins issus de collections privées et publiques, principalement américaines, cette rétrospective présente les ensembles d’oeuvres majeures de l’artiste, et invite les visiteurs à découvrir sa technique picturale unique ainsi que son

approche toute personnelle de la couleur. Célèbre aux États-Unis pour ses natures mortes, Thiebaud explore les possibilités d’expression picturale à la frontière entre le monde visible et le monde imaginaire, créant ainsi

un langage iconographique unique et très personnel, oscillant entre ironie, humour, nostalgie et mélancolie.

Les oeuvres de Thiebaud appellent un regard précis. Tout d’abord nous apparaissent les sujets tirés du quotidien, étalages de pâtisseries ou machines à sous ; dans ce sens, Thiebaud est un représentant du pop art.

Mais en regardant de plus près, chaque sujet se dissout en un vaste éventail d’innombrables couleurs et nuances, dont seule l’agrégation produit une image reconnaissable.

Mais en regardant de plus près, chaque sujet se dissout en un vaste éventail d’innombrables couleurs et nuances, dont seule l’agrégation produit une image reconnaissable.

C’est ainsi moins le sujet que la manière de peindre qui se trouve au coeur de l’oeuvre de Thiebaud.

Toute sa vie, Thiebaud s’est consacré principalement à trois thématiques : les choses, les personnes et les paysages. L’exposition donne à voir ses peintures à l’huile et à l’acrylique ainsi que ses dessins. Les frontières entre représentation et abstraction y sont fluides : par son usage sophistiqué de la couleur, Thiebaud soumet tous les éléments d’une image à un processus d’abstraction, générant ainsi une expérience unique de la couleur.

Précurseur du pop art

Wayne Thiebaud compte parmi les représentants majeurs de l’art figuratif américain et s’inscrit ainsi dans la tradition de peintres tels que Edward Hopper et Georgia O’Keeffe. Il découvre très tôt son intérêt pour les bandes dessinées et les dessins animés, travaille brièvement dans le département des films d’animation des studios de Walt Disney, et plus tard en tant que graphiste publicitaire et dessinateur commercial.

De 1949 à 1953, il étudie les arts à l’université d’État de San José et à l’université d’État de Californie à Sacramento. Tout au long de sa vie, il est resté actif dans l’enseignement et a formé plusieurs générations d’artistes. Thiebaud a évolué à l’écart des grandes métropoles de l’art et a peint indépendamment des

mouvements artistiques dominants du moment. En raison de son intérêt pour les objets de la culture populaire, il est souvent associé au pop art – une classification qu’il a toujours refusée. Compte tenu de sa propre vision de l’esthétique de la production de masse et de son intérêt pour la peinture, Thiebaud devrait plutôt être qualifié de précurseur du pop art. Il a lui-même désigné Diego Velázquez, Paul Cézanne, Henri Rousseau et Piet Mondrian comme ses modèles; mais en tant que cartooniste, il a également été fortement

influencé par les graphistes publicitaires et les créateurs d’affiches.

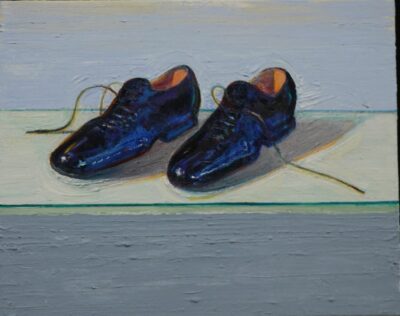

Les sujets

On retrouve dans les tableaux de Thiebaud de nombreux motifs de la vie quotidienne, reflet du style de vie américain, tels que des distributeurs de chewing-gum, des gâteaux aux couleurs vives, des autoroutes entrelacées, souvent plongées dans la lumière du soleil de la côte ouest…

Au premier coup d’oeil, ses tableaux semblent presque simplistes voire caricaturaux. Cependant, en y regardant de plus près, on constate rapidement une dimension supplémentaire. Ses compositions sont formées d’un spectre illimité de couleurs souvent intenses et lumineuses qui font passer le motif à l’arrière-plan. Les frontières entre figuratif et non-figuratif restent floues, dans la mesure où Thiebaud soumet son motif à un processus

Au premier coup d’oeil, ses tableaux semblent presque simplistes voire caricaturaux. Cependant, en y regardant de plus près, on constate rapidement une dimension supplémentaire. Ses compositions sont formées d’un spectre illimité de couleurs souvent intenses et lumineuses qui font passer le motif à l’arrière-plan. Les frontières entre figuratif et non-figuratif restent floues, dans la mesure où Thiebaud soumet son motif à un processus

d’abstraction par le biais de l’utilisation ciblée de la couleur. Ce qui l’intéresse au premier plan, ce sont bien plus les possibilités offertes par la technique picturale, et en particulier par la couleur. Il a un sens incroyable de la composition, digne d’un major de promotion d’une école d’art élite.

Les oeuvres majeures

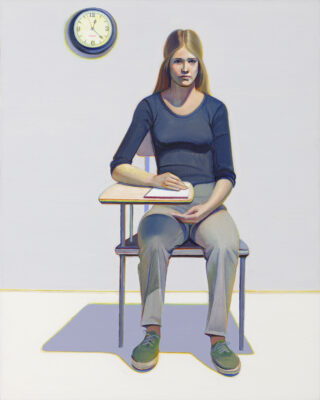

L’exposition de la Fondation Beyeler consacrée à Wayne Thiebaud présenter les ensembles d’oeuvres majeurs du peintre, regroupés par thèmes et salles – notamment des natures mortes, des compositions de figures, ainsi que des paysages urbains et fluviaux. L’exposition s’ouvrira sur trois de ses oeuvres

clés : Student, 1968, 35 Cent Masterworks, 1970, et Mickey Mouse, 1988. Le Mickey de Thiebaud reflète l’attachement de l’artiste à la culture pop américaine du début des années 60. Dans une large mesure, ce célèbre personnage de bande dessinée est l’antithèse des canons traditionnels de l’art occidental et incarne pour ainsi dire la quintessence du « pop ».

Student, 1968, 35 Cent Masterworks, 1970, et Mickey Mouse, 1988. Le Mickey de Thiebaud reflète l’attachement de l’artiste à la culture pop américaine du début des années 60. Dans une large mesure, ce célèbre personnage de bande dessinée est l’antithèse des canons traditionnels de l’art occidental et incarne pour ainsi dire la quintessence du « pop ».

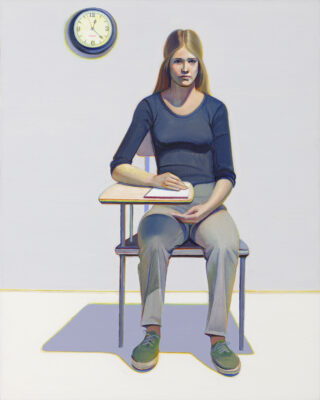

Student illustre de manière exemplaire les principes de l’art du portrait. On y voit une jeune femme assise sur une chaise, face au spectateur, le regard fixe. Malgré l’apparente insistance de son regard, en l’observant de plus près, sa singularité s’estompe et la puissance des couleurs se superpose à la perception de sa personne. Cette impression de distance se renforce au fur et à mesure que l’on s’approche du tableau: chaque trait individuel de cette jeune femme semble se fondre dans des myriades de combinaisons de couleurs éclatantes.

Student illustre de manière exemplaire les principes de l’art du portrait. On y voit une jeune femme assise sur une chaise, face au spectateur, le regard fixe. Malgré l’apparente insistance de son regard, en l’observant de plus près, sa singularité s’estompe et la puissance des couleurs se superpose à la perception de sa personne. Cette impression de distance se renforce au fur et à mesure que l’on s’approche du tableau: chaque trait individuel de cette jeune femme semble se fondre dans des myriades de combinaisons de couleurs éclatantes.

Dans 35 Cent Masterworks, Thiebaud a rassemblé ses modèles artistiques: douze oeuvres majeures de l’histoire de l’art y sont soigneusement

disposées sur une étagère à revues. Comme l’indique une étiquette de prix,

le Tableau n° IV de Mondrian, les Nymphéas de Monet et la Nature morte à la guitare de Picasso sont disponibles, ainsi que tous les autres tableaux, pour seulement 35 centimes. En connaisseur et amateur d’histoire de l’art, Thiebaud

s’interroge ici, avec humour, sur la « valeur » des chefs-d’oeuvre qu’il admire, et, dans le même temps, lance le débat sur le rapport entre original et reproduction. Sa compilation de tableaux révèle en outre une affinité avec la collection de la Fondation Beyeler.

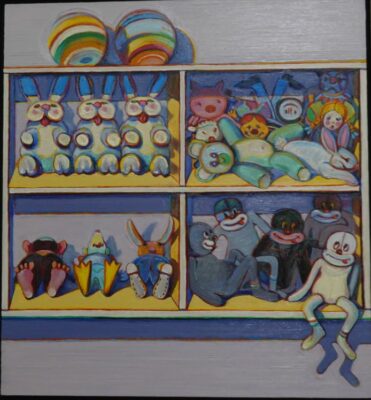

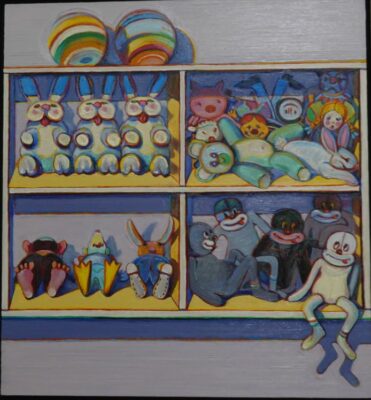

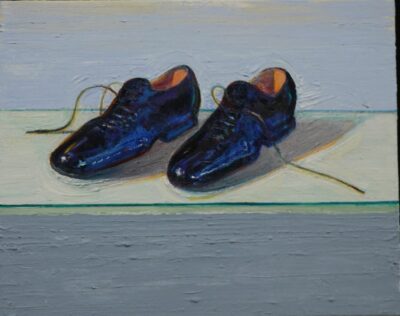

Les natures mortes

Une salle d’exposition entière est consacrée à l’ensemble d’oeuvres le plus célèbre : les natures mortes.

Friandises sucrées alignées sur des étals, dans des vitrines ou joliment présentées sur des assiettes.

Jouets, animaux en peluche et cornets de glace rappelant les plus grandes tentations de l’enfance.

Pie Rows, 1961, représente des parts de gâteaux disposées les unes à côté des autres et les unes derrière les autres jusqu’à former un motif. Par leur pouvoir de séduction et leur nature sucrée, ces desserts ont à la fois un effet apaisant et une emprise irrésistible sur le spectateur. Thiebaud parvient ainsi à démasquer

Pie Rows, 1961, représente des parts de gâteaux disposées les unes à côté des autres et les unes derrière les autres jusqu’à former un motif. Par leur pouvoir de séduction et leur nature sucrée, ces desserts ont à la fois un effet apaisant et une emprise irrésistible sur le spectateur. Thiebaud parvient ainsi à démasquer

le caractère prétendument inoffensif des aliments et des objets représentés, et exposer la disponibilité quasi illimitée de ces composantes majeures de notre comportement de consommation.

Le jeu

Dans une autre salle, les machines à sous constituent le motif principal des oeuvres exposées.

Jackpot, 2004, présente le fameux jeu de hasard « bandit manchot » des casinos qui, pour une somme modique, promet une chance de gagner le gros lot. À l’instar des gâteaux ruisselants de sucre, cette nature morte attire également par les accès d’exaltation secrète qu’elle déclenche.

Jackpot, 2004, présente le fameux jeu de hasard « bandit manchot » des casinos qui, pour une somme modique, promet une chance de gagner le gros lot. À l’instar des gâteaux ruisselants de sucre, cette nature morte attire également par les accès d’exaltation secrète qu’elle déclenche.

Par ailleurs, les pots en métal poli aux coulées de peinture dégoulinante ou encore les bâtonnets de pastels multicolores marquent la fin du thème

« Nature morte », et renvoient à un autre motif: la relation intime entre le travail quotidien de l’artiste et son matériel.

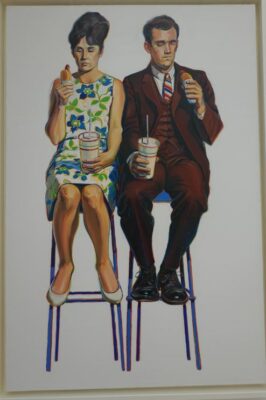

Les personnages

Les compositions de figures de Thiebaud manifestent une affinité étroite avec les natures mortes de l’artiste: les personnes sont certes représentées de manière réaliste, mais dans des postures inhabituelles

et statiques – immergées dans une baignoire d’où ne sort que la tête posée en arrière sur le rebord;

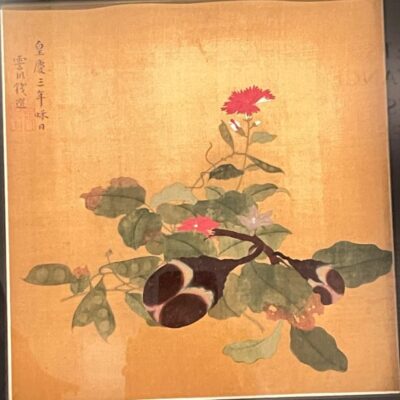

agenouillées côte à côte en maillot de bain, le visage impassible face au spectateur; ou encore assises par terre les jambes écartées, un cornet de glace à la main. Girl with Pink Hat, 1973, rappelle les grands

agenouillées côte à côte en maillot de bain, le visage impassible face au spectateur; ou encore assises par terre les jambes écartées, un cornet de glace à la main. Girl with Pink Hat, 1973, rappelle les grands

classiques de la Renaissance, notamment les portraits célèbres de Botticelli ou encore de Giorgione. (image du début)

Mais à la différence de ces derniers, les contrastes de complémentaires et les contours aux couleurs vives font resplendir « La Fille au chapeau rose ».

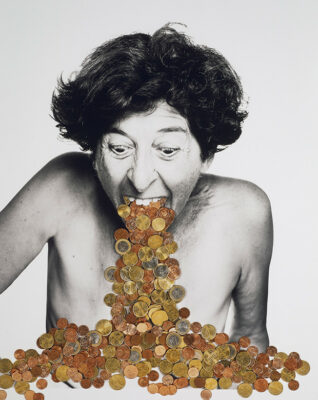

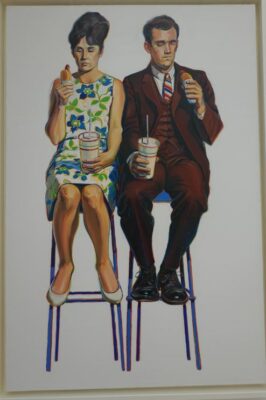

Eating Figures, 1963, en revanche, est sous-tendu par ce comique

que l’on retrouve dans de nombreux tableaux de Thiebaud : un homme en costume et une femme en robe sont assis très près l’un de l’autre sur des tabourets de bar et regardent apparemment sans plaisir les hotdogs

qu’ils tiennent à la main. L’appétit vorace généralement associé au fast food et le plaisir habituellement conféré à cet en-cas populaire sont ici poussés à l’absurde au biais de l’ironie.

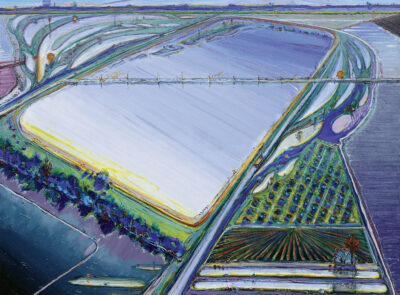

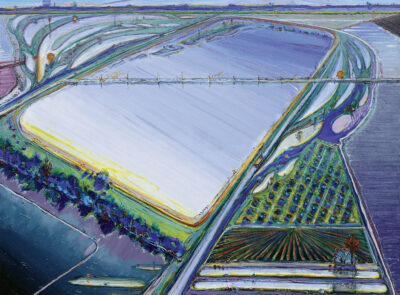

Les paysages

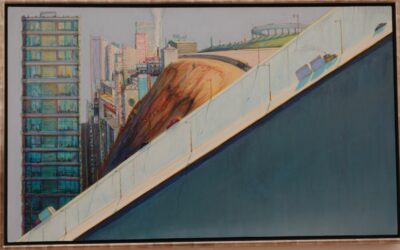

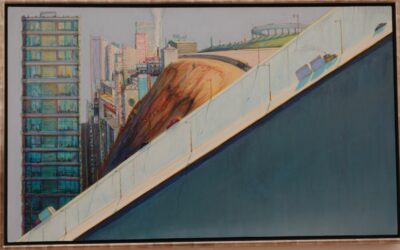

Les tableaux de villes et de paysages de Wayne Thiebaud sont moins connus. Rock Ridge, 1962, et Canyon Mountains, 2011–2012, représentent des parois rocheuses abruptes qui descendent de hauts plateaux sur lesquels s’étendent parfois des paysages peints de manière détaillée. Dans les années 1960,

Wayne Thiebaud se lance dans la peinture de paysages. Il se concentre alors sur des représentations époustouflantes de San Francisco, des perspectives aériennes aplaties vues à vol d’oiseau sur le delta de fleuve Sacramento, ainsi que des panoramas imposants de sommets et de chaînes montagneuses de la

Sierra Nevada. Les abîmes mis en scène donnent l’impression de plonger dans un gouffre de couleurs.

Pour ses peintures de paysages urbains, Thiebaud s’est largement inspiré de San Francisco. Il a illustré la ville, avec ses collines en montagnes russes et ses rues escarpées, de manière fantaisiste, à l’aide de forts contrastes et de compositions dominées par des diagonales. L’inclinaison vertigineuse des rues plonge les observateurs dans un étonnement à couper le souffle et les amène à se demander si ces routes sont réellement praticables ou carrossables. Il s’agit d’images symboliques et emblématiques du paysage urbain nord-américain contemporain, marqué par un réseau routier dense et des agglomérations, où même la nature la plus inhospitalière est domptée et aménagée par l’homme, et semble étrangement vidée de sa substance.

Continuer la lecture de « Wayne Thiebaud, l’artiste des tentations »

Continuer la lecture de « Wayne Thiebaud, l’artiste des tentations »

Partager la publication "Wayne Thiebaud, l’artiste des tentations"

, Conservateur en chef à la Fondation Beyeler. Commissaire assistante : Charlotte Sarrazin.

Un magnifique catalogue de l’exposition a été conçu par Bonbon (Zurich) et paraît en allemand et en anglais aux éditions Hatje Cantz, Berlin.

Cet ouvrage de 160 pages comprend, entre autres, des contributions de Janet

Bishop et de Ulf Küster, ainsi que la dernière interview de Wayne Thiebaud datant de 2021, réalisée par Jason Edward Kaufman.

, Conservateur en chef à la Fondation Beyeler. Commissaire assistante : Charlotte Sarrazin.

Un magnifique catalogue de l’exposition a été conçu par Bonbon (Zurich) et paraît en allemand et en anglais aux éditions Hatje Cantz, Berlin.

Cet ouvrage de 160 pages comprend, entre autres, des contributions de Janet

Bishop et de Ulf Küster, ainsi que la dernière interview de Wayne Thiebaud datant de 2021, réalisée par Jason Edward Kaufman. Avec Wayne Thiebaud (1920–2021), la Fondation Beyeler consacre une rétrospective à un peintre contemporain d’exception. Largement inconnu du public en Europe, Thiebaud jouit depuis longtemps d’une grande popularité

Avec Wayne Thiebaud (1920–2021), la Fondation Beyeler consacre une rétrospective à un peintre contemporain d’exception. Largement inconnu du public en Europe, Thiebaud jouit depuis longtemps d’une grande popularité Composée de 65 tableaux et dessins issus de collections privées et publiques, principalement américaines, cette rétrospective présente les ensembles d’oeuvres majeures de l’artiste, et invite les visiteurs à découvrir sa technique picturale unique ainsi que son

Composée de 65 tableaux et dessins issus de collections privées et publiques, principalement américaines, cette rétrospective présente les ensembles d’oeuvres majeures de l’artiste, et invite les visiteurs à découvrir sa technique picturale unique ainsi que son Mais en regardant de plus près, chaque sujet se dissout en un vaste éventail d’innombrables couleurs et nuances, dont seule l’agrégation produit une image reconnaissable.

Mais en regardant de plus près, chaque sujet se dissout en un vaste éventail d’innombrables couleurs et nuances, dont seule l’agrégation produit une image reconnaissable. Au premier coup d’oeil, ses tableaux semblent presque simplistes voire caricaturaux. Cependant, en y regardant de plus près, on constate rapidement une dimension supplémentaire. Ses compositions sont formées d’un spectre illimité de couleurs souvent intenses et lumineuses qui font passer le motif à l’arrière-plan. Les frontières entre figuratif et non-figuratif restent floues, dans la mesure où Thiebaud soumet son motif à un processus

Au premier coup d’oeil, ses tableaux semblent presque simplistes voire caricaturaux. Cependant, en y regardant de plus près, on constate rapidement une dimension supplémentaire. Ses compositions sont formées d’un spectre illimité de couleurs souvent intenses et lumineuses qui font passer le motif à l’arrière-plan. Les frontières entre figuratif et non-figuratif restent floues, dans la mesure où Thiebaud soumet son motif à un processus Student, 1968, 35 Cent Masterworks, 1970, et Mickey Mouse, 1988. Le Mickey de Thiebaud reflète l’attachement de l’artiste à la culture pop américaine du début des années 60. Dans une large mesure, ce célèbre personnage de bande dessinée est l’antithèse des canons traditionnels de l’art occidental et incarne pour ainsi dire la quintessence du « pop ».

Student, 1968, 35 Cent Masterworks, 1970, et Mickey Mouse, 1988. Le Mickey de Thiebaud reflète l’attachement de l’artiste à la culture pop américaine du début des années 60. Dans une large mesure, ce célèbre personnage de bande dessinée est l’antithèse des canons traditionnels de l’art occidental et incarne pour ainsi dire la quintessence du « pop ». Student illustre de manière exemplaire les principes de l’art du portrait. On y voit une jeune femme assise sur une chaise, face au spectateur, le regard fixe. Malgré l’apparente insistance de son regard, en l’observant de plus près, sa singularité s’estompe et la puissance des couleurs se superpose à la perception de sa personne. Cette impression de distance se renforce au fur et à mesure que l’on s’approche du tableau: chaque trait individuel de cette jeune femme semble se fondre dans des myriades de combinaisons de couleurs éclatantes.

Student illustre de manière exemplaire les principes de l’art du portrait. On y voit une jeune femme assise sur une chaise, face au spectateur, le regard fixe. Malgré l’apparente insistance de son regard, en l’observant de plus près, sa singularité s’estompe et la puissance des couleurs se superpose à la perception de sa personne. Cette impression de distance se renforce au fur et à mesure que l’on s’approche du tableau: chaque trait individuel de cette jeune femme semble se fondre dans des myriades de combinaisons de couleurs éclatantes.

Pie Rows, 1961, représente des parts de gâteaux disposées les unes à côté des autres et les unes derrière les autres jusqu’à former un motif. Par leur pouvoir de séduction et leur nature sucrée, ces desserts ont à la fois un effet apaisant et une emprise irrésistible sur le spectateur. Thiebaud parvient ainsi à démasquer

Pie Rows, 1961, représente des parts de gâteaux disposées les unes à côté des autres et les unes derrière les autres jusqu’à former un motif. Par leur pouvoir de séduction et leur nature sucrée, ces desserts ont à la fois un effet apaisant et une emprise irrésistible sur le spectateur. Thiebaud parvient ainsi à démasquer

agenouillées côte à côte en

agenouillées côte à côte en

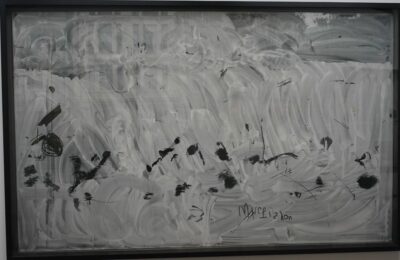

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

Cette exposition a été conçue en collaboration avec le musée Cantini de Marseille, où elle a été présentée du 9 juin au 6 novembre 2022, et avec le soutien de la galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris, prêteur exceptionnel de l’exposition.

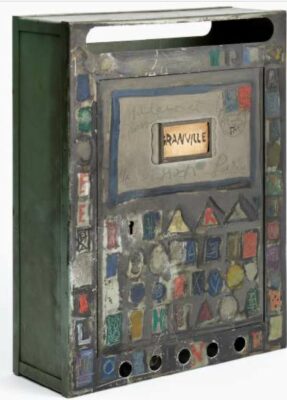

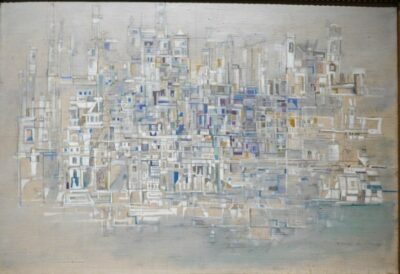

Cette exposition a été conçue en collaboration avec le musée Cantini de Marseille, où elle a été présentée du 9 juin au 6 novembre 2022, et avec le soutien de la galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris, prêteur exceptionnel de l’exposition. Le musée des Beaux-Arts de Dijon présente à partir de la fin de l’année 2022, un grand temps fort d’exposition dédié à l’une des artistes phare de sa collection d’art moderne, Maria Helena Vieira da Silva (Lisbonne 1908- Paris 1992), l’une des figures les plus importantes de l’histoire de l’art abstrait. Avec cet hommage, à l’occasion des trente ans de la disparition de cette immense artiste du XX siècle, le musée des Beaux-Arts de Dijon souhaite mettre en exergue l’importance de Vieira da Silva dans la réinvention de l’art moderne et la contemporanéité des concepts qu’elle a soulevés et explorés. Elle permet aussi d’interroger les liens puissants qui unirent l’artiste aux collectionneurs et donateurs Kathleen et Pierre Granville, initiateurs de la collection d’art moderne du musée de Dijon.

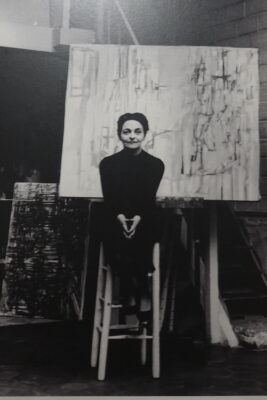

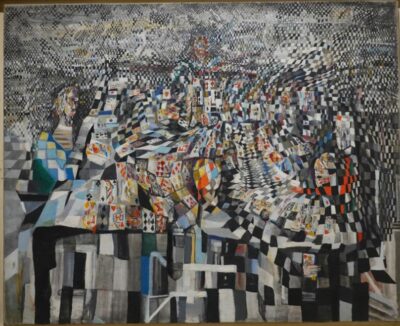

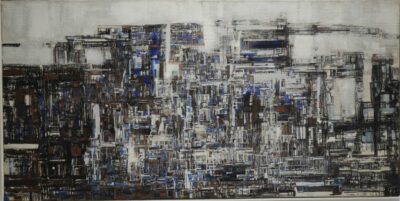

Le musée des Beaux-Arts de Dijon présente à partir de la fin de l’année 2022, un grand temps fort d’exposition dédié à l’une des artistes phare de sa collection d’art moderne, Maria Helena Vieira da Silva (Lisbonne 1908- Paris 1992), l’une des figures les plus importantes de l’histoire de l’art abstrait. Avec cet hommage, à l’occasion des trente ans de la disparition de cette immense artiste du XX siècle, le musée des Beaux-Arts de Dijon souhaite mettre en exergue l’importance de Vieira da Silva dans la réinvention de l’art moderne et la contemporanéité des concepts qu’elle a soulevés et explorés. Elle permet aussi d’interroger les liens puissants qui unirent l’artiste aux collectionneurs et donateurs Kathleen et Pierre Granville, initiateurs de la collection d’art moderne du musée de Dijon. Le premier volet de l’exposition, L’oeil du labyrinthe, propose un parcours rétrospectif et chronologique de l’oeuvre de Vieira da Silva. Depuis les débuts figuratifs dans le Paris des années 1930 jusqu’aux toiles évanescentes des années 1980, cette rétrospective présente des oeuvres iconiques et cruciales dans le cheminement intellectuel de l’artiste. Dans les années de formation, elle construit son vocabulaire autour de quelques motifs récurrents : la grille, le damier, la spirale.

Le premier volet de l’exposition, L’oeil du labyrinthe, propose un parcours rétrospectif et chronologique de l’oeuvre de Vieira da Silva. Depuis les débuts figuratifs dans le Paris des années 1930 jusqu’aux toiles évanescentes des années 1980, cette rétrospective présente des oeuvres iconiques et cruciales dans le cheminement intellectuel de l’artiste. Dans les années de formation, elle construit son vocabulaire autour de quelques motifs récurrents : la grille, le damier, la spirale. Composition 1936

Composition 1936

Rouen 1983

Rouen 1983

ville au bord de l’eau

ville au bord de l’eau En compagnie du peintre hongrois Arpad Szenes, qu’elle vient d’épouser, elle

En compagnie du peintre hongrois Arpad Szenes, qu’elle vient d’épouser, elle

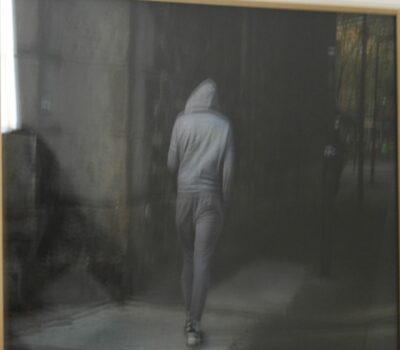

Anna Malagrida (Barcelone, 1970) vit à Paris depuis 2004. Elle pratique la photographie et la vidéo. Souvent pensées autour de l’opposition dialectique entre intérieur et extérieur, ses pièces invitent le spectateur à une expérience à la fois intuitive et physique, portée par le sens à l’oeuvre dans les photographies. La fenêtre, le voile ou la frontière sont quelques-uns

Anna Malagrida (Barcelone, 1970) vit à Paris depuis 2004. Elle pratique la photographie et la vidéo. Souvent pensées autour de l’opposition dialectique entre intérieur et extérieur, ses pièces invitent le spectateur à une expérience à la fois intuitive et physique, portée par le sens à l’oeuvre dans les photographies. La fenêtre, le voile ou la frontière sont quelques-uns Par un point de vue unique et immobile, l’autrice interroge la notion de surveillance ; par le montage des diaporamas elle questionne la notion de temps, le temps de la photographie et aussi celui des individus dans la ville et leur rapport à l’espace urbain. Les séquences d’images traduisent le flux et le mouvement des villes mondialisées.

Par un point de vue unique et immobile, l’autrice interroge la notion de surveillance ; par le montage des diaporamas elle questionne la notion de temps, le temps de la photographie et aussi celui des individus dans la ville et leur rapport à l’espace urbain. Les séquences d’images traduisent le flux et le mouvement des villes mondialisées. Les habitants et les commerçants du quartier décident alors d’installer des protections pour protéger les vitrines des magasins et les fenêtres des logements. Les dimanches, jours d’après les manifestations, Anna Malagrida et Mathieu Pernot réalisent des photographies de ce quartier et des dispositifs de protection mis en place par les habitants.

Les habitants et les commerçants du quartier décident alors d’installer des protections pour protéger les vitrines des magasins et les fenêtres des logements. Les dimanches, jours d’après les manifestations, Anna Malagrida et Mathieu Pernot réalisent des photographies de ce quartier et des dispositifs de protection mis en place par les habitants.

Un étrange jeu de reflets met le spectateur

Un étrange jeu de reflets met le spectateur

Le

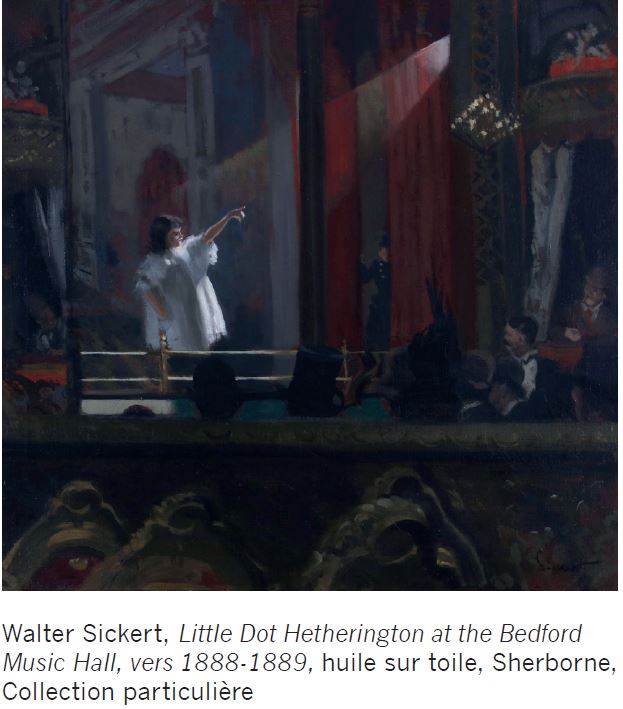

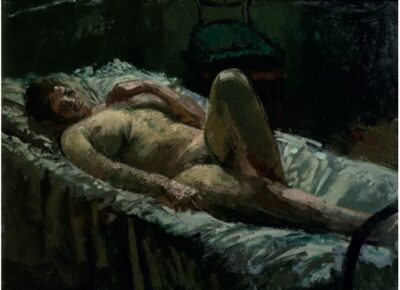

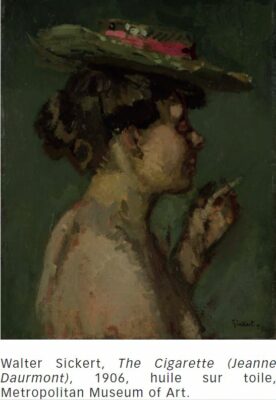

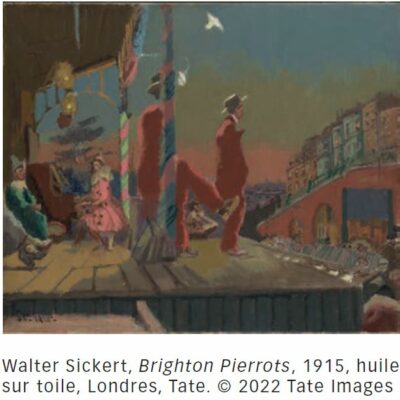

Le Walter Richard Sickert, The Iron Bedstead,

Walter Richard Sickert, The Iron Bedstead, La

La

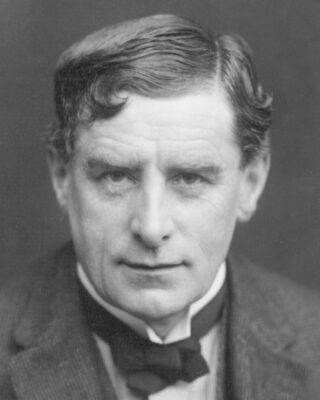

À partir de 1890, il voyage de plus en plus régulièrement à Paris et à Dieppe jusqu’à s’installer de 1898 à 1905 dans la station balnéaire dont il peint de nombreuses vues. Il est alors très influencé par la scène artistique française et devient un proche d’Edgar Degas, Jacques-Émile Blanche, Pierre Bonnard, Claude Monet ou encore Camille Pissarro. De retour à Londres en 1905, il diffuse sa fine connaissance de la peinture française en Angleterre par ses critiques, son influence sur certaines expositions ou par son enseignement. Il débute à ce moment-là, sa série des

À partir de 1890, il voyage de plus en plus régulièrement à Paris et à Dieppe jusqu’à s’installer de 1898 à 1905 dans la station balnéaire dont il peint de nombreuses vues. Il est alors très influencé par la scène artistique française et devient un proche d’Edgar Degas, Jacques-Émile Blanche, Pierre Bonnard, Claude Monet ou encore Camille Pissarro. De retour à Londres en 1905, il diffuse sa fine connaissance de la peinture française en Angleterre par ses critiques, son influence sur certaines expositions ou par son enseignement. Il débute à ce moment-là, sa série des

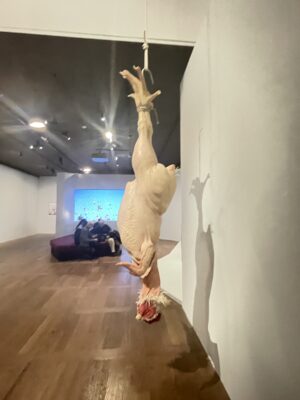

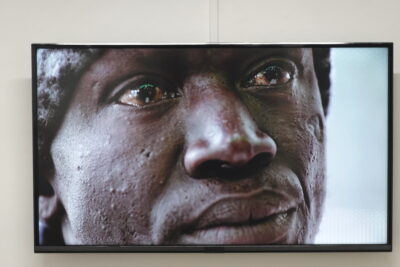

L’intervention d’Ugo Rondinone au sein du Petit Palais réside en deux ensembles de travaux, prolongés par une installation vidéo inédite. S’articulant autour de corps humains en prise avec les éléments et la nature, ceux-ci s’inscrivent dans la continuité des multiples familles d’œuvres produites par

L’intervention d’Ugo Rondinone au sein du Petit Palais réside en deux ensembles de travaux, prolongés par une installation vidéo inédite. S’articulant autour de corps humains en prise avec les éléments et la nature, ceux-ci s’inscrivent dans la continuité des multiples familles d’œuvres produites par photo elisabeth itti

photo elisabeth itti photo Igant

photo Igant

photo Ignant

photo Ignant