(Mathieu Farcy et Perrine Le Querrec)

Exposition en entrée libre à la Galerie de la Filature Scène Nationale

Jusqu'au dimanche 23 mars 2025

Emmanuelle Walter, responsable arts visuels

Ce silence est bruissant de paroles

Le désir de confronter leur regard avec celui d’autres artistes ou celui d’auteur·rices, de travailler aussi avec ceux·celles qui n’ont pas accès à la création ou à la culture et de se rassembler autour d’idées fortes, anime chacun·e des artistes Arno Brignon, Marine Lanier et PLY (Mathieu Farcy et Perrine Le Querrec). Leurs travaux, qu’ils s’inscrivent dans une réflexion sur l’identité, la liberté de circuler, les inégalités sociales ou les relations entre nature et êtres humains, impliquent toujours d’autres participant·es qu’ils·elles considèrent comme agissant sur leurs créations.

S’affranchissant des notions de réel et d’imaginaire, construisant un monde où les connexions du vivant ne cessent de fusionner, ils·elles témoignent de moments de rencontres, d’une idée de l’art qui est aussi une manière de prendre soin de l’autre et de penser ensemble des images dans lesquelles se raconter. Cette exposition qui les réunit et mêle leurs images pour la première fois, construit un récit aussi photographique que littéraire, une narration qui restitue la démarche de chacun·e des artistes autant qu’elle invente une expérience commune.

Arno Brignon

série

Us

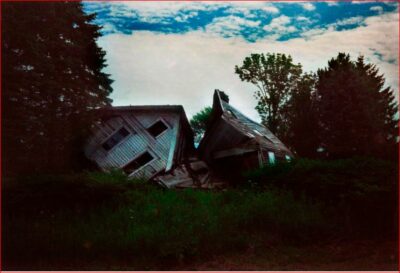

De son voyage effectué de 2018 à 2022 avec sa famille au coeur des États-Unis, dans douze villes portant les mêmes noms que les capitales historiques européennes (Amsterdam, Copenhague, Berlin, Lisbonne, Londres,

Dublin, Bruxelles, Luxembourg, Rome, Athènes, Paris et Madrid), Arno Brignon restitue un road trip symbolique évoquant une société au parfum post-démocratique, au même moment où populisme et technocratie semblent

s’affronter un peu partout en Occident, dans un duel où le peuple ne se retrouve plus. Pour le photographe, regarder ce pays, né des colons venus d’Europe qui en ont chassé les autochtones, c’est nous regarder aussi, tant nos liens sont forts, et tant nos états sont unis pour le pire et le meilleur. Dans cette route, il y a forcément un peu d’une obédience à Robert Frank, Jack London, ou Wim Wenders, mais au-delà de l’initiatique, il y a une volonté de raconter ce pays avec le prisme des réminiscences de son histoire personnelle.

série

Au contact

En 2024, Arno Brignon part au point septentrionale de l’Europe, d’abord seul jusqu’à Oslo, puis avec sa compagne et leur fille jusqu’à Nordkaap. Le voyage est autant une métaphore du parcours de l’artiste que de son besoin d’aller se confronter à la limite physique de notre continent. L’incertitude fait partie de la démarche, et Arno Brignon fait sien l’adage populaire selon lequel

« le hasard fait bien les choses ». S’il ne sait pas, au cours du voyage, la forme que prendra son projet, il sait qu’il entremêlera la photographie aux mots, la poésie à la géographie, l’intime à l’aventure.

Ce projet est réalisé avec le soutien du Centre Photographique Rouen

Ce projet est réalisé avec le soutien du Centre Photographique Rouen

Normandie.

Marine Lanier

Site ci-dessous

Née en 1981, Marine Lanier vit et travaille à Crest dans la Drôme. Diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles en 2007, la photographe développe une recherche qui se situe à la lisière du familier et de l’exotisme, du prosaïque et de l’étrange, du clan et de l’aventure. Des lieux intimes sont le support de fantasmes fictionnels où se rencontrent pays imaginaires, cartes et régions inconnues, climats perdus, civilisations disparues. Son approche relève de la fable documentaire ou du réalisme magique. En 2016, Marine Lanier publie aux éditions Poursuite une monographie, Nos feux nous appartiennent, accompagnée par un texte de l’écrivaine Emmanuelle Salasc-Pagano,

puis, en 2024, Le Jardin d’Hannibal. L’artiste expose son travail en France et à l’étranger (États-Unis, Chine, Canada, Australie, Belgique, Suisse, Angleterre, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie). En 2024, elle est résidente

de la Casa de Velázquez, académie de France à Madrid.

série

Les Contrebandiers

Les Contrebandiers est une évocation poétique d’une marginalité discrète et nomade incarnée par les quelques silhouettes humaines qui la peuplent. Ces dernières, quoique repliées sur elles-mêmes ou sur leurs gestes, dialoguent avec des paysages de montagne qu’elles pourraient avoir traversés et des objets de fortune qui pourraient leur appartenir. Les frontières administratives et légales, dont semblent se jouer les hommes et les femmes photographié·es, s’effacent devant des frontières sensibles, voire existentielles, nées de la montagne et de ses contrastes.

série

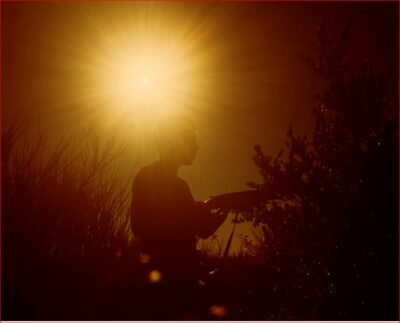

Le Soleil des loups 2018

Durant des mois, Marine Lanier a parcouru avec deux frères un plateau volcanique du sud de l’Ardèche, monde isolé et impénétrable connu d’eux·elles seul·es.

Ses images de ce pays inventé, sorte d’Eden intemporel témoin d’un temps de l’enfance fait de fugues, de guerres, de solitude et de vie dans les bois, mêlent

récits intimes et mythologies collectives.

série

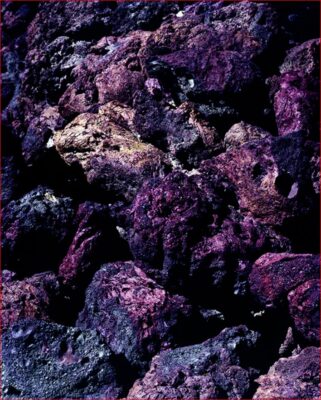

Le Jardin d’Hannibal

Animée par notre rapport organique à la nature et aux éléments, Marine Lanier observe le comportement des plantes, l’activité des jardinier·ères, des scientifiques et des chercheur·euses au jardin du Lautaret, le plus haut

d’Europe. Abritant les plantes et les essences alpines du monde entier, celui-ci a été créé dans le cadre de l’opération « Alpage volant » qui vise à trouver des solutions d’adaptation face au changement climatique – dans l’optique

d’un réchauffement de 2 à 3 degrés à l’horizon de 2100. La photographe joue avec les lumières, s’affranchissant des notions de réel et d’imaginaire, pour produire des images monochromes et organiques dignes d’un conte mythologique et écologique

PLY collectif Mathieu Farcy et Perrine Le Querrec

Mathieu Farcy, photographe, et Perrine Le Querrec, écrivaine, forment PLY. Ce duo engage leur création commune vers des chroniques poético-documentaires faisant intervenir l’image, le langage et la mémoire.

Il avance avec lenteur, ses réalisations sont autant d’étapes pour déplier le réel et en observer les métamorphoses et les limites. Véritables traversées de la représentation, les deux artistes interrogent en permanence, aussi bien à leur

table de travail que dans la rue, une humanité des interstices, silencieuse et résistante. Leurs pratiques personnelles se rejoignent et forment des légendes, des objets intrépides, des performances activées par les gestes et le regard

du public. Ensemble, ils·elles cherchent à élucider le réel, c’est-à-dire à en exposer les points critiques, les brèches, les désordres, tout en se faisant se court-circuiter et se croiser les différents enjeux de la représentation. Leur complicité créative se façonne pli après pli, et bâtit des lieux de rencontres. C’est ainsi qu’ils·elles envisagent la création, un lieu d’avance, un lieu d’observation, un lieu d’accueil et de possibles.

série

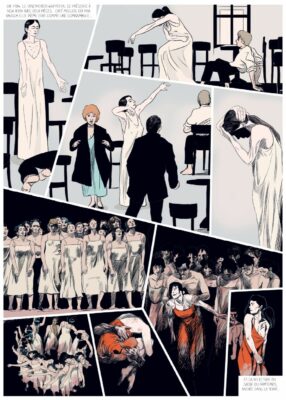

Les Amazones n’existent pas

Pour les femmes usant et transportant de la violence : quelles archives visuelles ? Quelle anthologie ? Nulle iconographie sur ce sujet, si ce n’est une iconographie « exotique », exotique comme les cartes postales des femmes des colonies, produites par les colons installés dans les colonies. Une propagande battant pavillon du patriarcat : une femme est une femme (sexy), est une

épouse, est une mère. Des images-stéréotypes conçues par le mâle gaze. Nulle cartographie textuelle ou mémorielle : ce continent interdit a été déserté. Les femmes guerrières, les seigneures, les combattantes, les femmes vivantes et leurs luttes : qui pour les écouter, qui pour aller à leur rencontre, dans les archives et dans notre quotidien ? En créant un atlas visuel et textuel

de la violence des femmes, PLY enclenche la remise en cause d’un « interdit anthropologique » : le quasi-monopole masculin des émeutes et revendications sociétales, des activités criminelles et de l’utilisation des armes, des Révolutions, des métiers d’ordre, des sports dits « violents », des engagements dans les luttes armées, les guérillas, les mutineries… Les Amazones existent.

série

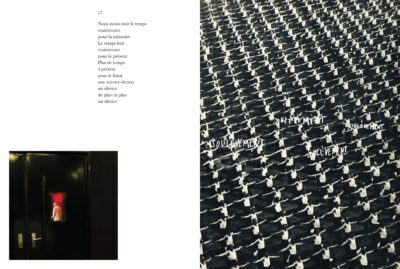

365, Almanach manifeste

Les temps que nous vivons – écologiquement, socialement, politiquement – sont des temps troublés.

L’almanach propose de mettre en lumière les replis du temps, les similitudes, les motifs et les issues. Chaque mois ouvre des portes, propose des actions, déjoue les boucles historiques, permet de se positionner.

L’exposition à La Filature, Scène nationale de Mulhouse présente le mois de mars de cet almanach encore actuellement en création dans le cadre d’une résidence au musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône.

série

Carole

Carole est une fiction qui superpose et interroge mots et photographies : qui domine, prédomine ? De l’image ou du mot, qui donne sens ? Une écriture qui questionne aussi les rapports entre le créateur et son personnage, alchimie imprévisible, superposition d’états, les nerfs et l’émotion, l’inconnu et les décisions.

Informations pratiques

LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE

20 allée Nathan Katz 68100 Mulhouse · +33 (0)3 89 36 28 28 · www.lafilature.org

La Filature est membre

de Plan d’Est – Pôle arts visuels Grand Est et de La Régionale (Art contemporain de la région tri-rhénane

galerie d’exposition

du ma. au sa. 13h-18h + di. 14h-18h

+ soirs de spectacles

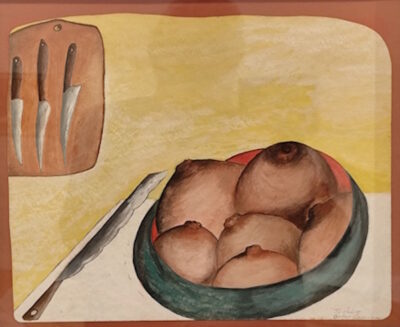

Gypsy Rose Lee, S.T. (plat avec seins), vers 1948/52, gouache sur papier, photo de l’auteur

Gypsy Rose Lee, S.T. (plat avec seins), vers 1948/52, gouache sur papier, photo de l’auteur

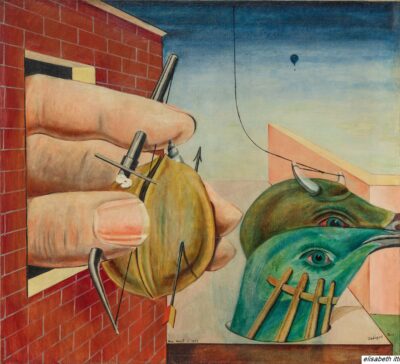

Leonora Carrington, The Horses of Lord Candlestick, 1938, huile sur toile, 35.5x46cm

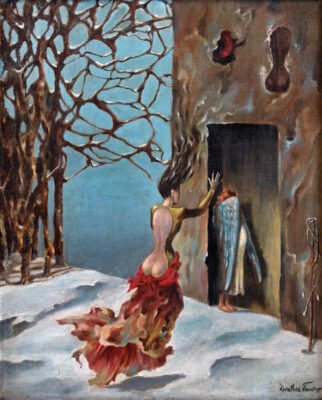

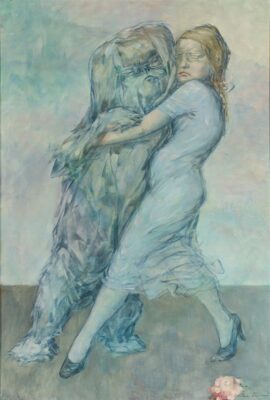

Leonora Carrington, The Horses of Lord Candlestick, 1938, huile sur toile, 35.5x46cm Dorothea Tanning, Spanish Customs, 1943, huile sur toile, 25.4×20.3cm

Dorothea Tanning, Spanish Customs, 1943, huile sur toile, 25.4×20.3cm

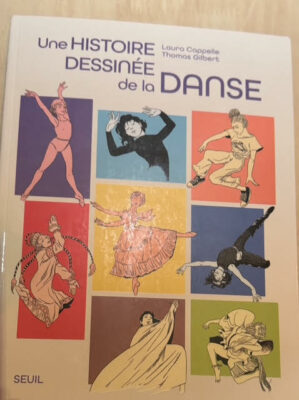

Entre désir de raffinement du geste et soif de nouveauté et d’expression de soi, leurs visions de la danse croisent le développement des techniques

Entre désir de raffinement du geste et soif de nouveauté et d’expression de soi, leurs visions de la danse croisent le développement des techniques

Sous l’impulsion de Bruno Bouché, les missions du CCN se développent. La création par Pasquale Nocera d’une commission «Accueil Studio » permet de coopter différentes structures du Grand Est pour soutenir les productions des compagnies indépendantes via des résidences partagées. L’invitation de la Compagnie Retouramont, pionnière de la danse verticale, en tant qu’« Artiste Associé », poursuit la réflexion de la place d’un Ballet dans la cité et développe sa présence dans l’espace public, au plus près des citoyens.

Sous l’impulsion de Bruno Bouché, les missions du CCN se développent. La création par Pasquale Nocera d’une commission «Accueil Studio » permet de coopter différentes structures du Grand Est pour soutenir les productions des compagnies indépendantes via des résidences partagées. L’invitation de la Compagnie Retouramont, pionnière de la danse verticale, en tant qu’« Artiste Associé », poursuit la réflexion de la place d’un Ballet dans la cité et développe sa présence dans l’espace public, au plus près des citoyens.

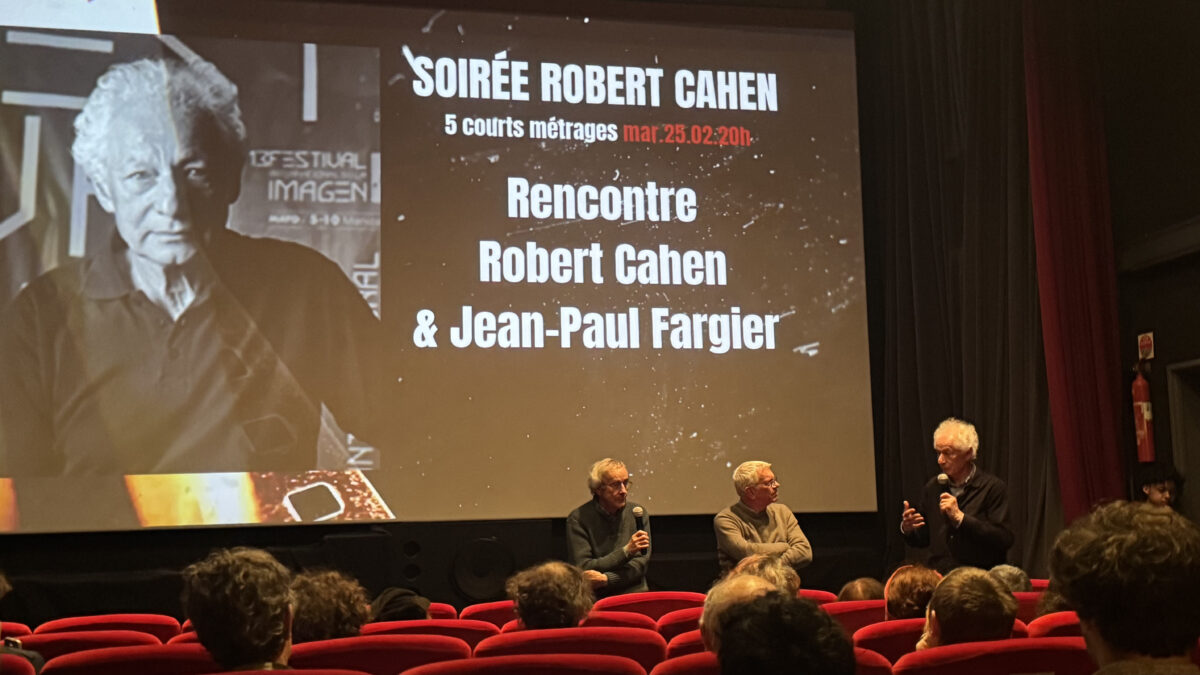

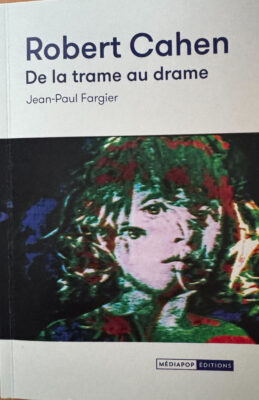

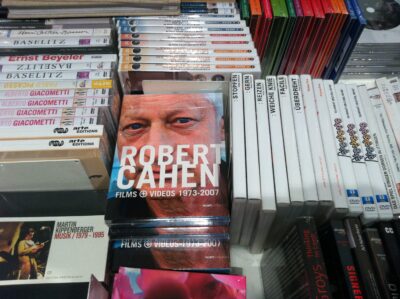

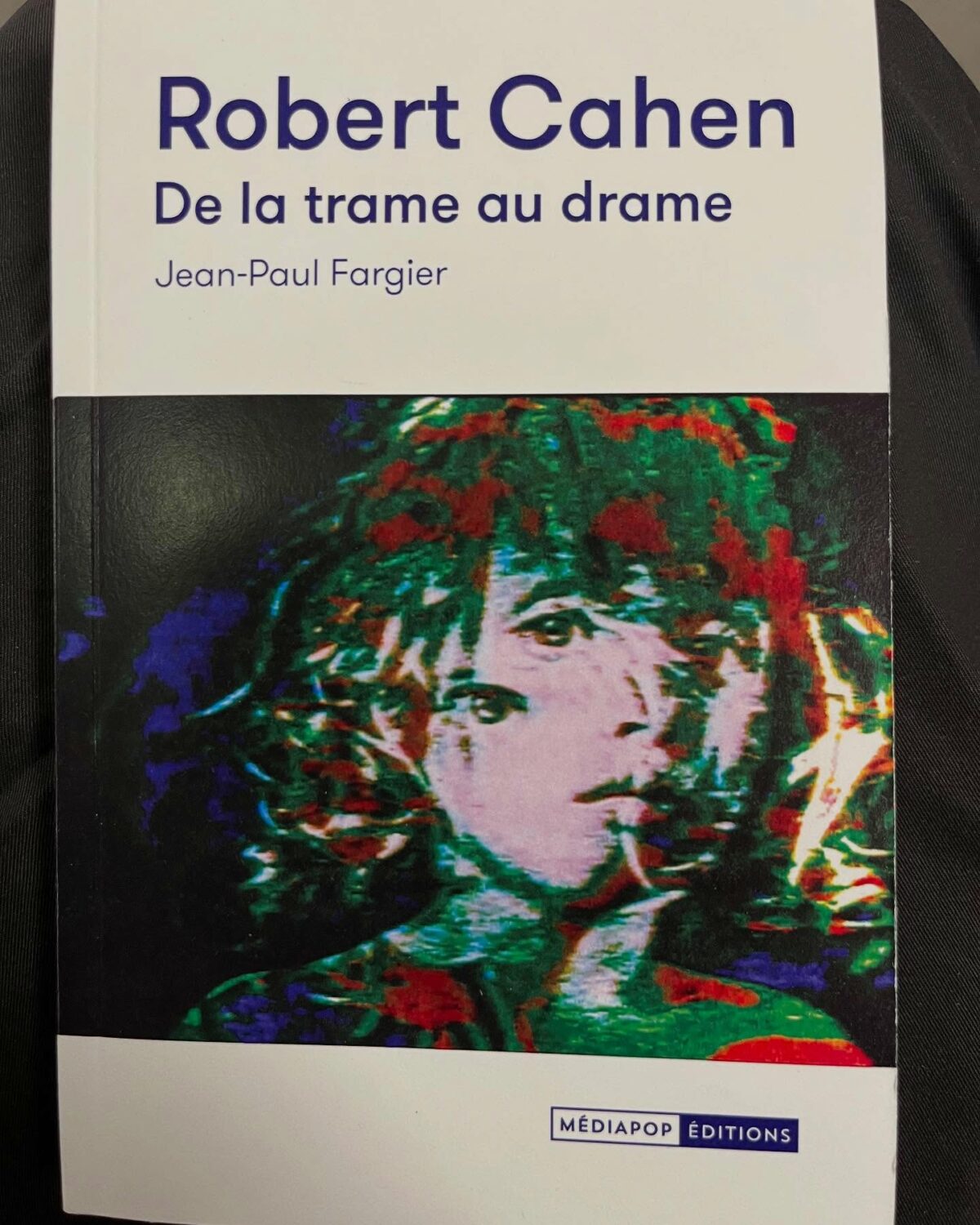

Dans le livre intitulé « De la trame au drame », Jean-Paul Fargier a rassemblé ses écrits sur l’émergence de l’art vidéo et la place qu’occupe Robert Cahen dans cette histoire.

Dans le livre intitulé « De la trame au drame », Jean-Paul Fargier a rassemblé ses écrits sur l’émergence de l’art vidéo et la place qu’occupe Robert Cahen dans cette histoire.

Vidéos et signatures

Vidéos et signatures

Conçue comme une exposition de rencontres permettant des expériences partagées, Se faire plaisir est le lieu d’un triple rapprochement et d’un triple plaisir. Celui des artistes qui croisent leurs pratiques, sous l’œil amusé des commissaires d’exposition qui la mettent en scène dans l’intention de prendre soin des visiteurs.

Conçue comme une exposition de rencontres permettant des expériences partagées, Se faire plaisir est le lieu d’un triple rapprochement et d’un triple plaisir. Celui des artistes qui croisent leurs pratiques, sous l’œil amusé des commissaires d’exposition qui la mettent en scène dans l’intention de prendre soin des visiteurs.

Massage de la tête, entrée libre (env. 20mn)

Massage de la tête, entrée libre (env. 20mn) 26.04 de 14h à 16h

26.04 de 14h à 16h

« L’année dernière, nous avons réussi, grâce à de nouvelles idées et de nouveaux formats, à emprunter de nouvelles voies conceptuelles et à convaincre ainsi durablement»,

« L’année dernière, nous avons réussi, grâce à de nouvelles idées et de nouveaux formats, à emprunter de nouvelles voies conceptuelles et à convaincre ainsi durablement»,

re:discover est complété par re:frame, qui sera édité pour la première fois en 2025 et qui vise à montrer le meilleur traitement possible des œuvres d’art d’artistes déjà décédés et à présenter ainsi des exemples impressionnants de bonnes pratiques. Ainsi, la galerie Eric Mouchet de Paris s’engage depuis des années pour l’héritage d’Ella Bergmann-Michel et de son mari Robert Michel, tandis que la galerie SIGHT d’Offenbach représente l’héritage de l’artiste Johannes Geccelli, dont les œuvres font partie des positions centrales de la peinture allemande sur champs de couleurs. L’héritage de l’artiste finlandais Pertti Kekarainen est pris en charge par la galerie Drees de Hanovre.

re:discover est complété par re:frame, qui sera édité pour la première fois en 2025 et qui vise à montrer le meilleur traitement possible des œuvres d’art d’artistes déjà décédés et à présenter ainsi des exemples impressionnants de bonnes pratiques. Ainsi, la galerie Eric Mouchet de Paris s’engage depuis des années pour l’héritage d’Ella Bergmann-Michel et de son mari Robert Michel, tandis que la galerie SIGHT d’Offenbach représente l’héritage de l’artiste Johannes Geccelli, dont les œuvres font partie des positions centrales de la peinture allemande sur champs de couleurs. L’héritage de l’artiste finlandais Pertti Kekarainen est pris en charge par la galerie Drees de Hanovre.

«Afin de permettre un accès à la fois facile et fondé à la collection personnelle, nous avons complété le paper:square par le start:block, qui verra le jour pour la première fois cette année. Pour cela, nous avons explicitement demandé à nos galeries d’apporter des œuvres qu’elles considèrent comme appropriées pour effectuer leur premier achat d’art, et nous avons obtenu une sélection impressionnante dans laquelle on trouvera certainement son bonheur».

«Afin de permettre un accès à la fois facile et fondé à la collection personnelle, nous avons complété le paper:square par le start:block, qui verra le jour pour la première fois cette année. Pour cela, nous avons explicitement demandé à nos galeries d’apporter des œuvres qu’elles considèrent comme appropriées pour effectuer leur premier achat d’art, et nous avons obtenu une sélection impressionnante dans laquelle on trouvera certainement son bonheur».

Dans la même galerie, Kubra Khademi, franco-afghane, livre un témoignage graphique et littéraire, unique sur l’invincibilité de l’art, une ode aux femmes, à la vie, à la liberté. Un jour de l’hiver 1989, à Mashhad, en Iran, dans une famille pauvre de réfugiés partis d’Afghanistan pour fuir l’armée soviétique, les moudjahidines et les persécutions que les Sunnites afghans infligent aux Chiites hazaras, une petite fille naît mains grandes ouvertes, signe de bienfaits pour la maisonnée.

Dans la même galerie, Kubra Khademi, franco-afghane, livre un témoignage graphique et littéraire, unique sur l’invincibilité de l’art, une ode aux femmes, à la vie, à la liberté. Un jour de l’hiver 1989, à Mashhad, en Iran, dans une famille pauvre de réfugiés partis d’Afghanistan pour fuir l’armée soviétique, les moudjahidines et les persécutions que les Sunnites afghans infligent aux Chiites hazaras, une petite fille naît mains grandes ouvertes, signe de bienfaits pour la maisonnée.

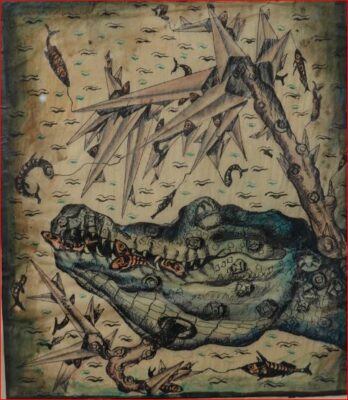

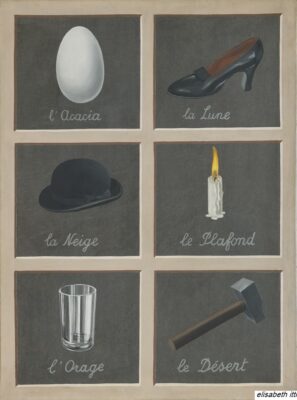

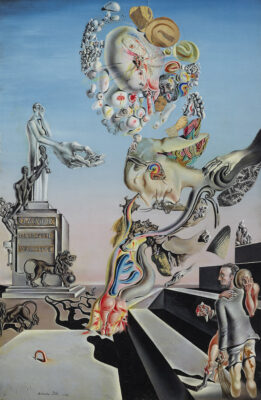

Dorothea Tanning

Dorothea Tanning « La Clef des songes » : ce titre d’une toile cardinale de René Magritte appartenant à la Collection Hersaint incarne l’orientation fondamentalement surréaliste et tresse les divers liens qu’elle noue avec l’univers mystérieux, à la fois familier et inquiétant, des (mauvais) rêves et de l’inconscient. La collection a été fondée par Claude Hersaint (1904, São Paulo – 1993, Crans-Montana), l’un des premiers et des plus importants collectionneurs du surréalisme. Après avoir grandi au Brésil, Claude Hersaint s’installe à Paris, où il acquiert à l’âge de dix-sept ans sa première oeuvre de Max Ernst. En naîtra une passion pour l’art qui l’animera toute sa vie et le conduira à réunir l’une des collections de peinture surréaliste les plus remarquables au monde. La Collection Hersaint rassemble aujourd’hui quelque 150 pièces, elle conserve notamment un ensemble d’oeuvres de Max Ernst parmi les plus considérables entre des mains privées.

« La Clef des songes » : ce titre d’une toile cardinale de René Magritte appartenant à la Collection Hersaint incarne l’orientation fondamentalement surréaliste et tresse les divers liens qu’elle noue avec l’univers mystérieux, à la fois familier et inquiétant, des (mauvais) rêves et de l’inconscient. La collection a été fondée par Claude Hersaint (1904, São Paulo – 1993, Crans-Montana), l’un des premiers et des plus importants collectionneurs du surréalisme. Après avoir grandi au Brésil, Claude Hersaint s’installe à Paris, où il acquiert à l’âge de dix-sept ans sa première oeuvre de Max Ernst. En naîtra une passion pour l’art qui l’animera toute sa vie et le conduira à réunir l’une des collections de peinture surréaliste les plus remarquables au monde. La Collection Hersaint rassemble aujourd’hui quelque 150 pièces, elle conserve notamment un ensemble d’oeuvres de Max Ernst parmi les plus considérables entre des mains privées.

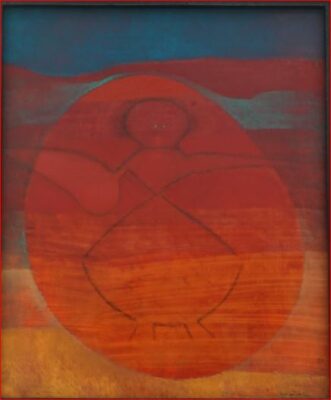

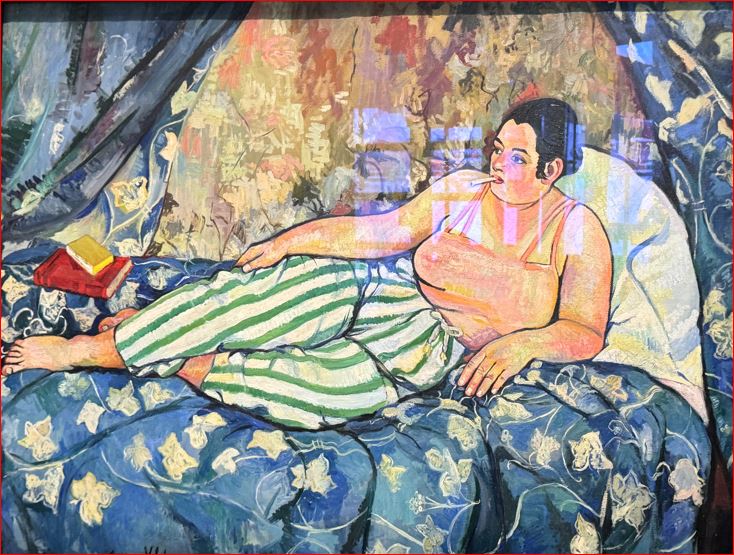

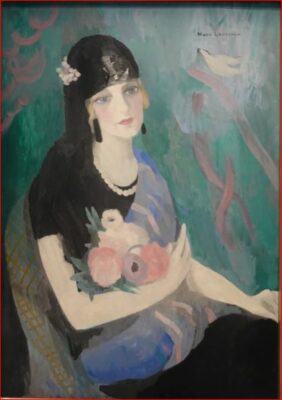

Marie Laurencin

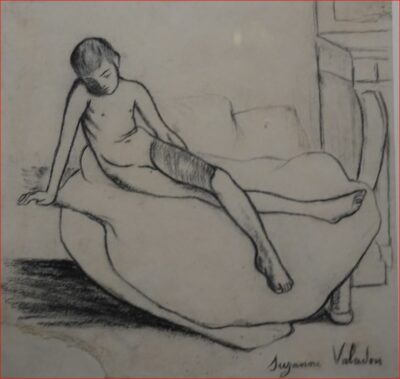

Marie Laurencin C’est ce dernier qui lui donne le prénom de Suzanne, en référence à la Suzanne biblique car elle pose nue pour des vieillards. Lors de ces séances de poses, Valadon observe, écoute et apprend les différentes techniques du dessin et de la peinture en regardant peindre les maîtres. À la demande de Bartholomé, elle montre ses dessins à Edgar Degas.Impressionné par son talent, il lui déclare « Vous êtes des nôtres ! » Valadon ne posera jamais pour Degas mais ce dernier lui ouvrira les portes de son atelier, lui apprendra la gravure en taille douce sur sa propre presse et lui achètera de nombreux dessins.

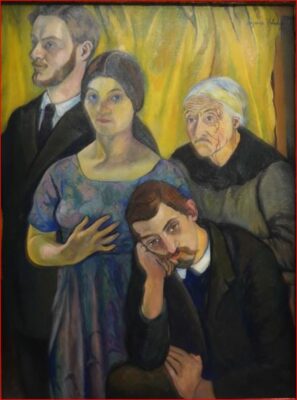

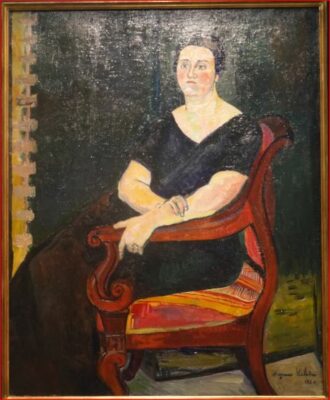

C’est ce dernier qui lui donne le prénom de Suzanne, en référence à la Suzanne biblique car elle pose nue pour des vieillards. Lors de ces séances de poses, Valadon observe, écoute et apprend les différentes techniques du dessin et de la peinture en regardant peindre les maîtres. À la demande de Bartholomé, elle montre ses dessins à Edgar Degas.Impressionné par son talent, il lui déclare « Vous êtes des nôtres ! » Valadon ne posera jamais pour Degas mais ce dernier lui ouvrira les portes de son atelier, lui apprendra la gravure en taille douce sur sa propre presse et lui achètera de nombreux dessins. Les portraits familiaux de Valadon n’ont rien de complaisants. Elle peint les personnes qu’elle côtoie tous les jours comme elle les perçoit. Pas une ride ne manque au visage de sa mère Madeleine. En 1909, son fils apparaît tourmenté, le visage émacié, l’air abattu et le regard vide. Lorsqu’elle peint la famille d’Utter, ses sœurs et sa mère semblent compassées et raides dans leurs fauteuils. Valadon s’exprime avec plus de fraicheur lorsqu’elle peint ses lieux de vie comme le Jardin de la rue Cortot, 1928 et le Château de Saint-Bernard, 1930, que la famille acquiert en 1923 près de Villefranche-sur-Saône.

Les portraits familiaux de Valadon n’ont rien de complaisants. Elle peint les personnes qu’elle côtoie tous les jours comme elle les perçoit. Pas une ride ne manque au visage de sa mère Madeleine. En 1909, son fils apparaît tourmenté, le visage émacié, l’air abattu et le regard vide. Lorsqu’elle peint la famille d’Utter, ses sœurs et sa mère semblent compassées et raides dans leurs fauteuils. Valadon s’exprime avec plus de fraicheur lorsqu’elle peint ses lieux de vie comme le Jardin de la rue Cortot, 1928 et le Château de Saint-Bernard, 1930, que la famille acquiert en 1923 près de Villefranche-sur-Saône. C’est avec la pratique du dessin que la

C’est avec la pratique du dessin que la

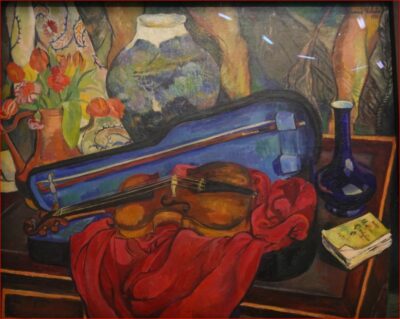

Parfois, on aperçoit en arrière-plan un de ses tableaux entreposé dans l’atelier. Dans les années 1930, lors de séjours au château de Saint-Bernard, Valadon réalise plusieurs natures mortes comportant lièvres, faisans, canards, perdrix, rapportés de la chasse par André Utter. Les tableaux de fleurs deviennent à la fin de sa vie les cadeaux réguliers que Valadon offre à ses proches.

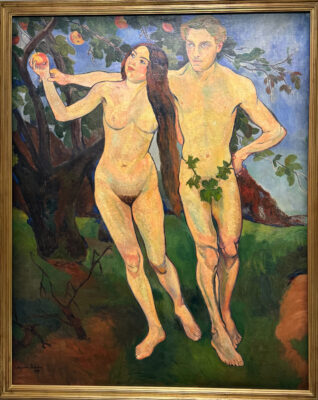

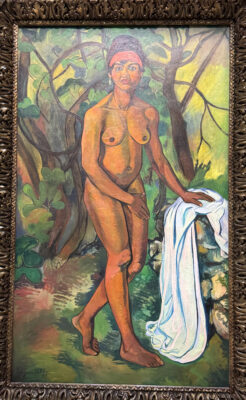

Parfois, on aperçoit en arrière-plan un de ses tableaux entreposé dans l’atelier. Dans les années 1930, lors de séjours au château de Saint-Bernard, Valadon réalise plusieurs natures mortes comportant lièvres, faisans, canards, perdrix, rapportés de la chasse par André Utter. Les tableaux de fleurs deviennent à la fin de sa vie les cadeaux réguliers que Valadon offre à ses proches. Valadon s’est très tôt aventurée sur le territoire masculin de la peinture de nus. En 1909, avec Adam et Ève, l’une des premières œuvres de l’histoire de l’art réalisée par une artiste représentant un nu masculin, elle détourne l’iconographie traditionnelle de la Genèse pour célébrer sa relation amoureuse avec André Utter. La position frontale des nus offrant au regard les parties génitales de la femme et de l’homme est particulièrement audacieuse. L’audace est vite réprimée car Valadon doit recouvrir le sexe d’Utter d’une feuille de vigne, sans doute pour pouvoir présenter le tableau au Salon des Indépendants en 1920

Valadon s’est très tôt aventurée sur le territoire masculin de la peinture de nus. En 1909, avec Adam et Ève, l’une des premières œuvres de l’histoire de l’art réalisée par une artiste représentant un nu masculin, elle détourne l’iconographie traditionnelle de la Genèse pour célébrer sa relation amoureuse avec André Utter. La position frontale des nus offrant au regard les parties génitales de la femme et de l’homme est particulièrement audacieuse. L’audace est vite réprimée car Valadon doit recouvrir le sexe d’Utter d’une feuille de vigne, sans doute pour pouvoir présenter le tableau au Salon des Indépendants en 1920

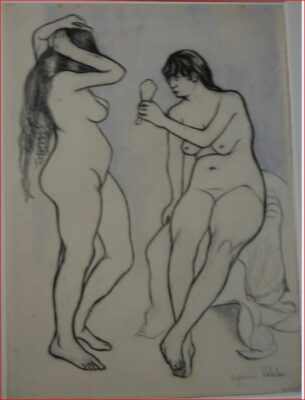

Le nu, en particulier féminin, est le sujet central de l’œuvre graphique de Valadon. Dans ses dessins au fusain, à la mine graphite ou à la sanguine ou encore dans ses estampes, ces femmes nues sont la plupart du temps figurées actives, vaquant à des scènes de la vie quotidienne (toilette, bain, ménage…).Ces corps, au travail, fatigués ou contorsionnés, sont traités sans complaisance et cernés d’un trait incisif. Malgré leur apparente spontanéité, ces œuvres sont le fruit d’une lente élaboration, comme le montre son utilisation régulière du papier-calque. Cette technique, apprise auprès de Degas, lui permet de dupliquer et transférer ses personnages d’un support à un autre. C’est également grâce à Degas que Valadon s’initie à la technique du vernis mou, un type de gravure qui donne à l’estampe un aspect très proche d’un dessin au crayon.

Le nu, en particulier féminin, est le sujet central de l’œuvre graphique de Valadon. Dans ses dessins au fusain, à la mine graphite ou à la sanguine ou encore dans ses estampes, ces femmes nues sont la plupart du temps figurées actives, vaquant à des scènes de la vie quotidienne (toilette, bain, ménage…).Ces corps, au travail, fatigués ou contorsionnés, sont traités sans complaisance et cernés d’un trait incisif. Malgré leur apparente spontanéité, ces œuvres sont le fruit d’une lente élaboration, comme le montre son utilisation régulière du papier-calque. Cette technique, apprise auprès de Degas, lui permet de dupliquer et transférer ses personnages d’un support à un autre. C’est également grâce à Degas que Valadon s’initie à la technique du vernis mou, un type de gravure qui donne à l’estampe un aspect très proche d’un dessin au crayon.