We Are the Forest Enclosed by the Wall

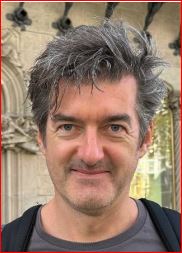

Artist & involved persons: Oliver Ressler

Date of origin: 2025

Material / technique: 4K video

Copyright: © ProLitteris, Zurich

Creditline: Courtesy of the artist, àngels barcelona

Avec Scenes from the Invention of Democracy, le Musée Tinguely montre du 24 septembre 2025 au 1er mars 2026 la première exposition dans un musée suisse de l’artiste autrichien Oliver Ressler (né en 1970).

Roland Wetzel, Direktor Museum Tinguely, Commissaire : Tabea Panizzi | Assistant : Nils Lang

Olivier Ressler évolue depuis de nombreuses années à la croisée de l’art et de l’activisme. Ses œuvres abordent les notions de démocratie, de travail, de

Olivier Ressler évolue depuis de nombreuses années à la croisée de l’art et de l’activisme. Ses œuvres abordent les notions de démocratie, de travail, de

migration et d’écologie, autant de domaines étroitement liés et fortement impactés par les effets de la mondialisation et du capitalisme. Son regard critique porte sur les systèmes politiques, l’influence de l’économie et la manière dont nous traitons notre planète sur fond d’urgence climatique.

À Bâle sont présentés des travaux réalisés entre 2009 et 2025, comme What is Democracy? ou We Are the Forest Enclosed by the Wall.

Ils incitent à un examen critique des rapports de pouvoir existants, tout en mettant en lumière des actions possibles pour les transformer. Une programmation variée aborde les questions soulevées par son travail. Quelques protagonistes des œuvres vidéo seront invité.es au musée et replaceront ces sujets dans le contexte politique et social actuel.

Le Musée Tinguely offre à tous ses publics une plateforme de dialogue sur les défis urgents de notre époque.

Le travail

Le travail d’Oliver Ressler s’intéresse aux questions politiques, sociales et écologiques, il documente, en observateur solidaire, des actes de désobéissance civile et de protestation.

L’artiste est d’avis que nous ne sommes pas obligé.es d’accepter les injustices sociales, et qu’il existe au contraire des moyens de les combattre activement. Il invite à une réflexion sur les structures de pouvoir existantes et les possibilités de changement en politique et dans la société. L’exposition Scenes from the Invention of Democracy comprend quatre œuvres vidéo réalisées entre 2009 et 2025 qui présentent clairement la pratique artistique de Ressler. Face à la crise climatique et à la montée de l’autoritarisme dans le monde, ces œuvres, malgré la distance du temps, frappent toutes par leur gravité particulière et leur caractère hautement actuel.

L’installation vidéo huit canaux What is Democracy? (2009) s’appuie sur des entretiens avec des activistes et analystes politiques de 18 villes du monde entier. La question du titre révèle l’ambiguïté : les personnes interrogées questionnent d’une part la forme dominante de démocratie représentative parlementaire et d’autre part les possibilités de systèmes alternatifs plus démocratiques, de même que leurs structures organisationnelles. Les huit vidéos abordent de manière critique des aspects tels que la représentation, la

participation, les mécanismes d’exclusion, la transparence

et le secret. Même si, lors de la mise en place du projet, toutes les personnes interviewées vivaient dans des États considérés comme démocratiques

et partaient de la même question initiale, l’œuvre ouvre des perspectives diverses. Seize ans plus tard, le propos est plus pertinent que

jamais. À l’heure où l’on parle de plus en plus d’une « crise de la démocratie », l’installation de Ressler offre d’ailleurs une véritable matière à réflexion.

Tant que tu ne représentes aucun danger,

tu es libre d’exprimer ton opinion.

Boris Kagarlitsky, moscou

(citation de What Is Democracy?, 2009)

Anubumin (2017), créé en collaboration avec l’artiste australienne Zanny Begg, est braqué sur la petite île de Nauru, dans le Pacifique.

Mêlant récit poétique et témoignages de lanceur.ses d’alerte, le film explore les failles dans le passé et l’avenir de Nauru. Dès 1906, le phosphate y a été extrait puis exporté en Australie comme engrais pour les colons, conduisant le pays à la débâcle et Nauru à devenir quasiment inhabitable dans les années 1980. Aujourd’hui encore, l’île abrite un camp de rétention australien offshore, critiqué depuis des années pour ses violations systématiques des droits

humains – ce que le gouvernement australien tente de dissimuler, malgré les révélations des médecins et des infirmières qui rendent compte de leur expérience dans la vidéo.

La vidéo Not Sinking, Swarming (2021) offre un aperçu rare de l’auto-organisation des groupements d’activistes pour le mouvement climatique. En octobre 2019, Ressler a accompagné une rencontre, notamment d’Extinction Rebellion et Fridays for Future, qui préparait une action de désobéissance civile à Madrid. La complexité de la démarche apparaît clairement : outre les discussions sur la communication, la formation, la restauration, la

logistique et la stratégie, des groupes de travail sont également constitués autour de l’assistance juridique, le dialogue avec la police, les revendications et les finances.

Afin d’éviter des poursuites pénales, les participant.es sont représenté.es par des silhouettes pixelisées. Par sa combinaison avec la superposition d’images vidéo de l’action en cours, où des centaines d’activistes bloquent un pont autoroutier à Madrid avec un bateau, l’œuvre prend une forme visuelle unique.

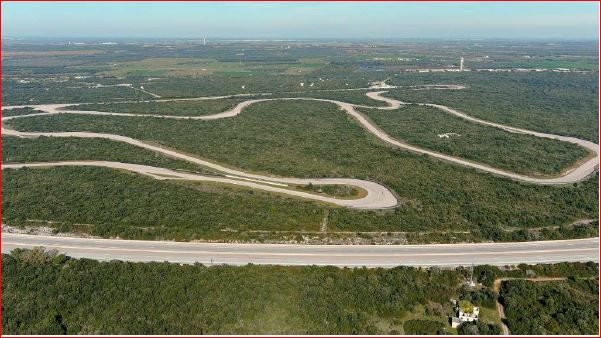

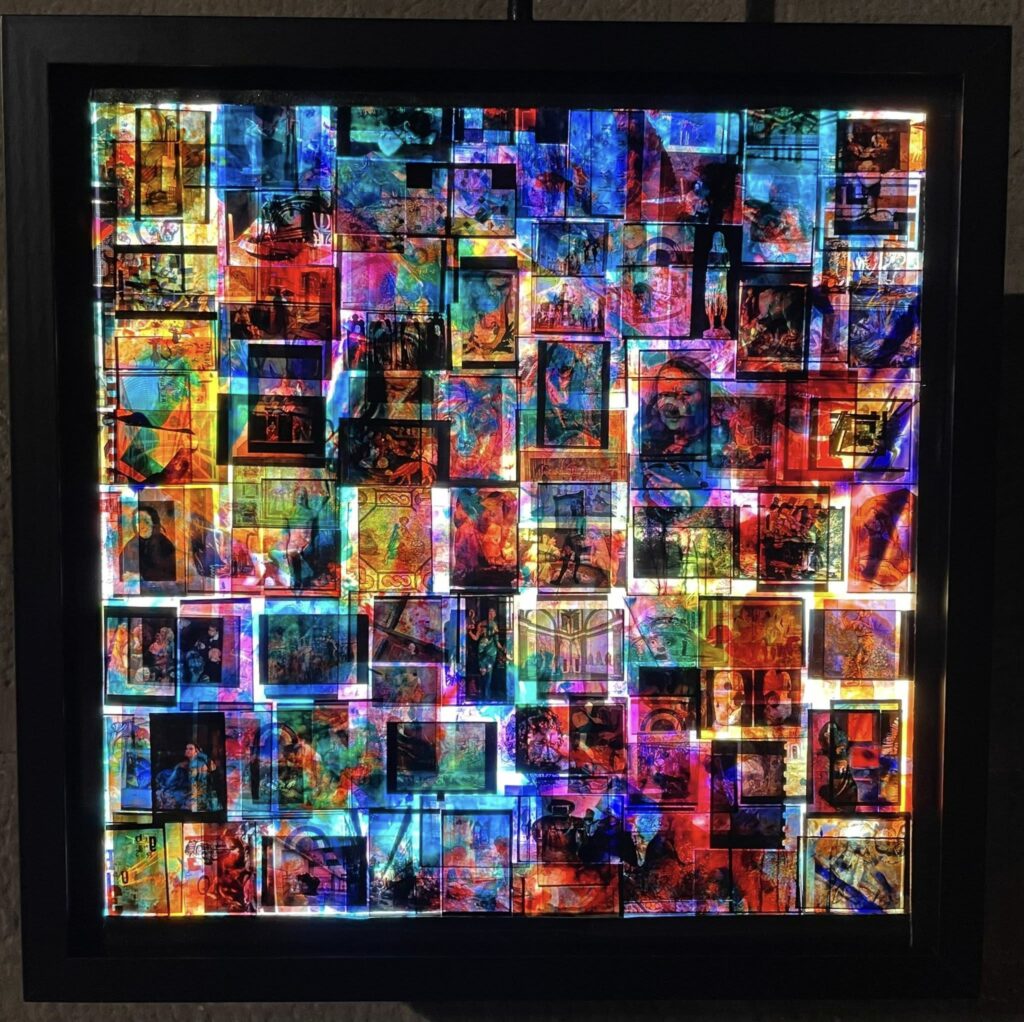

La nouvelle réalisation de Ressler, présentée pour la première fois, aborde elle aussi les manifestations. We Are the Forest Enclosed by the Wall (2025) prend pour point de départ le projet d’agrandissement du Centre technique de Nardò (NTC) par Porsche Engineering, une gigantesque piste d’essai à grande vitesse pour voitures de luxe, dans les Pouilles.

Ce projet menaçait une forêt centenaire située à l’intérieur du cercle, un écosystème d’une importance cruciale pour cette région italienne frappée par la sécheresse. Le film laisse s’exprimer les habitant.es et activités qui se sont regroupé·es sous l’appellation « Gardes du Bosco d’Arneo ». pour résister à l’expansion et à l’expropriation des terres destinées à la renaturation.

Ce projet menaçait une forêt centenaire située à l’intérieur du cercle, un écosystème d’une importance cruciale pour cette région italienne frappée par la sécheresse. Le film laisse s’exprimer les habitant.es et activités qui se sont regroupé·es sous l’appellation « Gardes du Bosco d’Arneo ». pour résister à l’expansion et à l’expropriation des terres destinées à la renaturation.

Porsche Engineering entendait compenser les conséquences du défrichement de 200 hectares de forêt. Or les perspectives de reforestation sont extrêmement ténues en raison de la salinisation des nappes phréatiques. Cette situation illustre comment des entreprises au fort pouvoir financier, et promettant la croissance économique, influencent les décisions politiques et acceptent en retour des dommages irréversibles pour l’environnement. Tout comme

dans Not Sinking, Swarming, Ressler travaille avec un langage visuel bien particulier : la superposition d’images vidéo de la forêt rend anonymes les personnes qui parlent, ce qui non seulement illustre les liens inextricables entre forêts et populations, mais montre aussi que les manifestant.es dans les systèmes démocratiques sont de plus en plus poursuivi.es en justice

pour leurs actions.

En Italie, les actes de désobéissance civile peuvent entraîner de lourdes peines de prison en raison de la « loi anti-Gandhi » sur la sécurité, entrée en vigueur en 2025.

En Italie, les actes de désobéissance civile peuvent entraîner de lourdes peines de prison en raison de la « loi anti-Gandhi » sur la sécurité, entrée en vigueur en 2025.

Mais le film est aussi porteur d’espoir, car la résistance a abouti : le 27 mars 2025, Porsche a annoncé sa décision d’abandonner le projet.

Biographie

Oliver Ressler vit à Vienne et travaille sur des installations, des projets en extérieur et des films en lien avec l’économie, la démocratie, le changement climatique, les formes de désobéissance civile et les alternatives sociales. Ses 44 films ont été projetés lors de milliers d’événements organisés par des mouvements sociaux, des institutions artistiques et des festivals de cinéma. Ressler a exposé plusieurs fois au MNAC– National Museum of Contemporary

Oliver Ressler vit à Vienne et travaille sur des installations, des projets en extérieur et des films en lien avec l’économie, la démocratie, le changement climatique, les formes de désobéissance civile et les alternatives sociales. Ses 44 films ont été projetés lors de milliers d’événements organisés par des mouvements sociaux, des institutions artistiques et des festivals de cinéma. Ressler a exposé plusieurs fois au MNAC– National Museum of Contemporary

Art, Bucarest ; SALT Galata, Istanbul ; Centro Andaluz de Arte Contemporaneo, Séville ; Museo Espacio, Aguascalientes, Mexique et Belvedere 21, Vienne. Il a participé à plus de 480 expositions collectives, entre autres au Museo Reina Sofía, Madrid ; Centre Pompidou, Paris ; Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco et à la Biennale de Prague, Séville, Moscou, Taipeh, Lyon, Gyumri, Venise, Athènes, Quebec, Helsinki, Jeju, Kiew, Göteborg, Istanbul, Stavanger et

à la Documenta 14, Kassel, 2017. De 2019 à 2023, Ressler a travaillé pour un projet de recherche sur les mouvements pour la justice climatique, Barricading the Ice Sheets, financé par le Fonds scientifique FWF et qui a donné lieu à six expositions individuelles : Camera Austria, Graz (2021); Museum of Contemporary Art, Zagreb (2021) ; Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), Berlin (2022); Tallinn Art Hall, Tallinn (2022) ; LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón (2023); The Showroom, Londres (2023)

Informations pratiques

Catalogue en ligne : pendant la durée de l’exposition, un catalogue en ligne sera publié avec des contributions d’Anthony Elms, Tabea Panizzi et Oliver Ressler.

Événements autour de l’exposition

Lecture Performance | What role can art play in political activism?

04.12.2025, 19h30

Alessandra Pomarico, curator and author, and Nikolai Oleynikov, artist, talk about artists’ engagement in the struggle against Porsche’s track expansion in Apulia. They will share insights from Free Home University, their artisticpedagogical initiative in Salento.

Entrée gratuite, en anglais

Conférence | Démocratie et fascisme

09.12.2025, 10h15 à 12h

Musée Tinguely |

Paul Sacher-Anlage 1 |

4002 Bâle

Heures d’ouverture : mardi– dimanche 11h-18h, jeudi 11h-21h

Site Internet : www.tinguely.ch | www.ressler.at

Réseaux sociaux : @museumtinguely | #museumtinguely | @oliver.ressler | #whatisdemocracy

Accès

depuis la gare SBB tram n°2 jusqu’à Wettstein Platz

puis bus n° 38 et 31 jusqu’à l’arrêt musée Tinguely

Partager la publication "Oliver Ressler. Scenes from the Invention of Democracy"

« C’est avec les brous de noix de 1947 que j’ai pu me

« C’est avec les brous de noix de 1947 que j’ai pu me En 1948, alors qu’il vient à peine de commencer à exposer, il est invité à une manifestation itinérante sur la peinture abstraite française dans les musées

En 1948, alors qu’il vient à peine de commencer à exposer, il est invité à une manifestation itinérante sur la peinture abstraite française dans les musées

Olivier Ressler

Olivier Ressler

Ce projet menaçait une forêt centenaire située à l’intérieur du cercle, un écosystème d’une importance cruciale pour cette région italienne frappée par la sécheresse. Le film laisse s’exprimer les habitant.es et activités qui se sont regroupé·es sous l’appellation « Gardes du Bosco d’Arneo ». pour résister à l’expansion et à l’expropriation des terres destinées à la renaturation.

Ce projet menaçait une forêt centenaire située à l’intérieur du cercle, un écosystème d’une importance cruciale pour cette région italienne frappée par la sécheresse. Le film laisse s’exprimer les habitant.es et activités qui se sont regroupé·es sous l’appellation « Gardes du Bosco d’Arneo ». pour résister à l’expansion et à l’expropriation des terres destinées à la renaturation. En Italie, les actes de désobéissance civile peuvent entraîner de lourdes peines de prison en raison de la « loi anti-Gandhi » sur la sécurité, entrée en vigueur en 2025.

En Italie, les actes de désobéissance civile peuvent entraîner de lourdes peines de prison en raison de la « loi anti-Gandhi » sur la sécurité, entrée en vigueur en 2025.

« J’ai eu tellement peur quand les mains m’ont touchée ! C’est à la fois drôle et

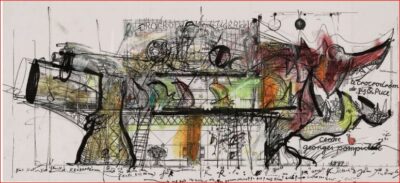

« J’ai eu tellement peur quand les mains m’ont touchée ! C’est à la fois drôle et Avec Scream Machines, le Musée Tinguely fait écho au Crocrodrome de Zig et Puce. Lors de l’ouverture du Centre Pompidou à Paris en 1977, Jean Tinguely réalisa cette œuvre pour le grand hall d’entrée du musée, en coopération avec Bernhard Luginbühl, Daniel Spoerri et Niki de Saint Phalle. Il s’agit d’une gigantesque sculpture accessible au public intégrant un train fantôme, des rouages, un circuit à billes, des inscriptions lumineuses, un « musée

Avec Scream Machines, le Musée Tinguely fait écho au Crocrodrome de Zig et Puce. Lors de l’ouverture du Centre Pompidou à Paris en 1977, Jean Tinguely réalisa cette œuvre pour le grand hall d’entrée du musée, en coopération avec Bernhard Luginbühl, Daniel Spoerri et Niki de Saint Phalle. Il s’agit d’une gigantesque sculpture accessible au public intégrant un train fantôme, des rouages, un circuit à billes, des inscriptions lumineuses, un « musée