Paul Cezanne

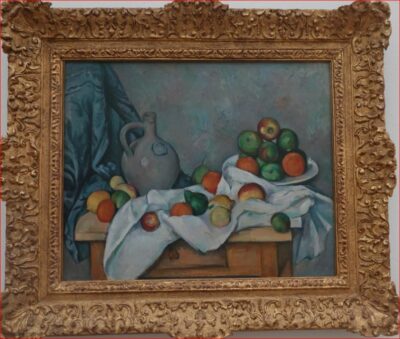

Pommes et oranges, ca. 1899

Huile sur toile, 74 x 93 cm

Musée d’Orsay, Paris

© GrandPalaisRMN (musée d’Orsay)

A la Fondation Beyeler du 25 janvier – 25 mai 2026

L’exposition « Cezanne » est placée sous le commissariat d‘Ulf Küster, Senior Curator de la Fondation Beyeler.

Nouveau ♠

Pour visiter le musée et toutes ses expositions, vous pouvez

réserver ici votre billet avec une date et un créneau horaire fixe.

Présentation par respectivement Sam Keller puis Ulf Kuster sur Youtube

Prologue

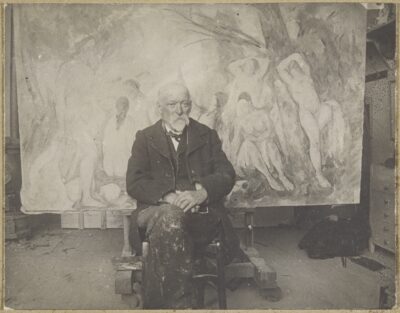

Pour la première fois de son histoire, la Fondation Beyeler consacre une exposition monographique à Paul Cezanne (1839-1906), pionnier de l’art moderne et artiste majeur de sa collection. Réunissant environ 80 oeuvres, l’exposition se concentre sur la dernière et la plus significative des périodes de

travail du peintre français, donnant à voir Cezanne au sommet de son art : portraits énigmatiques, figures paradisiaques de baigneurs et de baigneuses, paysages provençaux viscéralement évocateurs, et enfin son motif privilégié, la montagne Sainte-Victoire, dont il réalise des vues toujours renouvelées.

Dans son atelier du sud de la France, Cezanne met son intuition magistrale au service d’un puissant jeu de tensions entre lumière, couleur et forme, construisant des images révolutionnaires qui inspirent jusqu’à aujourd’hui des générations d’artistes. L’exposition donne à voir un artiste qui a réinventé la

peinture, s’établissant ainsi, selon les mots de Pablo Picasso, comme

« notre père à tous ».

NB : n’oubliez pas de contempler les Picasso dans le foyer de la Fondation.

L’exposition

L’exposition présente l’oeuvre tardive profondément novatrice de Cezanne à travers 58 huiles sur toile et 21 aquarelles provenant de célèbres collections institutionnelles et privées de Suisse, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Espagne, des Pays-Bas, du Danemark et des États-Unis. Aux côtés de tableaux emblématiques de collections publiques majeures, telles celles du Museum of Modern Art (MOMA) et du Metropolitan Museum (MET), tous deux à New York, du Musée d’Orsay à Paris, du Philadelphia Museum of Art,

de la National Gallery of Art Washington et de la Tate à Londres, la moitié des oeuvres exposées sont de rares prêts venant de collections privées.

Points forts

Il faut souligner, un accrochage exceptionnel, qui permet de bien suivre le travail de Cezanne.

Parmi les points forts de l’exposition figure le rassemblement de neuf vues de la montagne Sainte-Victoire, ainsi que la présentation conjointe des deux rares versions des joueurs de cartes : d’une part l’oeuvre très connue de la Courtauld Gallery à Londres,

Joueurs de cartes Courtauld Gallery à Londres 1892-1896

Joueurs de cartes Courtauld Gallery à Londres 1892-1896

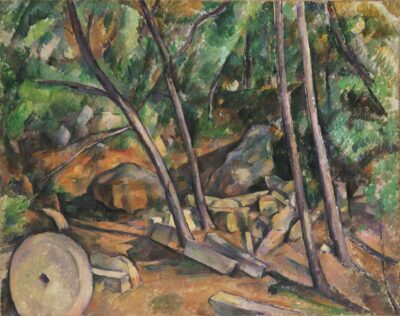

d’autre part les Joueurs de cartes du Musée d’Orsay à Paris, qui sont tout aussi légendaires. Sont également exposées 14 natures mortes de fruits du peintre, très appréciées, ainsi que huit portraits et autoportraits remarquables. Par ailleurs, La pierre à moudre au parc du Château Noir

(La meule), 1892–1894, est une oeuvre majeure venue de Philadelphie, qui n’a jusqu’ici jamais été prêtée en Europe.

La pierre à moudre au parc du Château Noir

La pierre à moudre au parc du Château Noir

(La meule), 1892–1894 Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

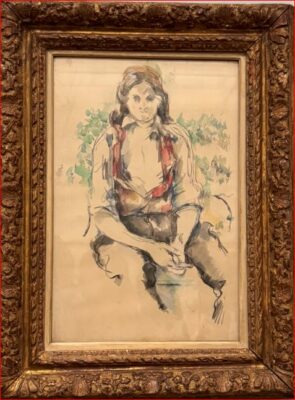

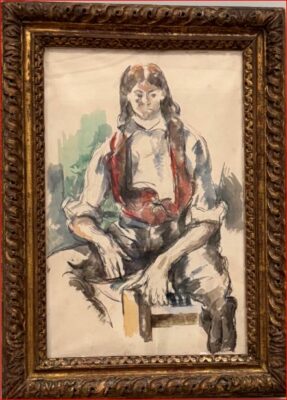

C’est la première fois que deux versions à l’aquarelle du Garçon au gilet

rouge sont présentées l’une à côté de l’autre, ce qui constitue un événement particulier.

Aquarelles du garçon au gilet rouge sur papier

collection privée

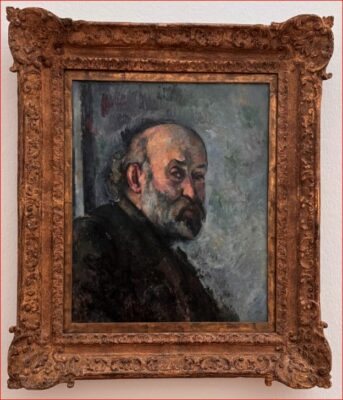

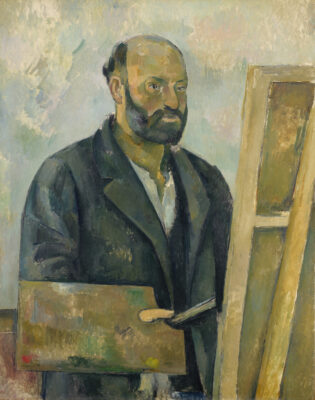

Plusieurs oeuvres, qui n’avaient pas été montrées depuis des décennies, sont également exposées, dont le Portrait de Paul Cezanne, vers 1895. L’exposition met en avant de nombreux tableaux sur lesquels Cezanne a

volontairement laissé la toile en partie non peinte,

ainsi que plus de 30 paysages de Provence.

Portrait de Paul Cezanne, 1895 collection privée

La route tournante en haut du chemin des Lauves 1904/1906

L’exposition débute au milieu des années 1880. Cezanne s’était alors émancipé de l’impressionnisme et avait développé le style qui fait de lui une figure clé de l’art moderne. Natif d’Aix-en-Provence, l’artiste ose à la fin du XIXe et au début du XXe siècle une approche artistique radicalement nouvelle, en libérant la peinture de conventions traditionnelles comme celle de la perspective centrale ou la représentation anatomique. L’ambition déclarée de Cezanne était de ne plus représenter la nature mais d’analyser et de rendre visible dans son travail le processus de la peinture du monde naturel.

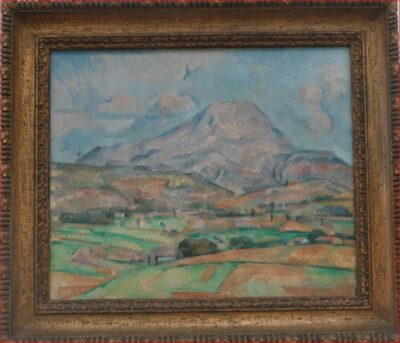

La Montagne St Victoire

![]()

Paul Cezanne se passionne pour la montagne Sainte-Victoire. Encore et encore, il installe son chevalet devant le massif rocailleux, parce qu’il y voit un champ d’essai idéal pour la question centrale qui l’anime : comment peindre le monde tel qu’on le perçoit vraiment ?

Pour Cezanne, cela signifie qu’il ne faut pas simplement représenter la nature mais donner à voir ses formes, ses couleurs et son atmosphère, l’art comme parallèle à la nature. Des années 1880 à sa mort, il peint la montagne Sainte-Victoire une trentaine de fois à l’huile et en réalise de nombreuses vues à l’aquarelle. L’exposition à la Fondation Beyeler réunit

Pour Cezanne, cela signifie qu’il ne faut pas simplement représenter la nature mais donner à voir ses formes, ses couleurs et son atmosphère, l’art comme parallèle à la nature. Des années 1880 à sa mort, il peint la montagne Sainte-Victoire une trentaine de fois à l’huile et en réalise de nombreuses vues à l’aquarelle. L’exposition à la Fondation Beyeler réunit

sept peintures à l’huile et deux aquarelles.

S’il exécute un nombre quasiment infini de versions, c’est moins dans un esprit de recherche obstiné que dans une tentative cohérente et systématique de se rapprocher de cette vision. Cezanne cherche à réconcilier la puissance immuable de la montagne et les impressions fugaces de l’instant – une quête qui exercera plus tard une influence déterminante sur des artistes tels que Pablo Picasso ou Georges Braque.

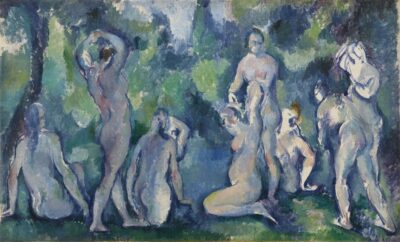

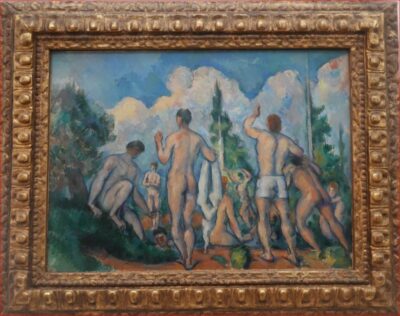

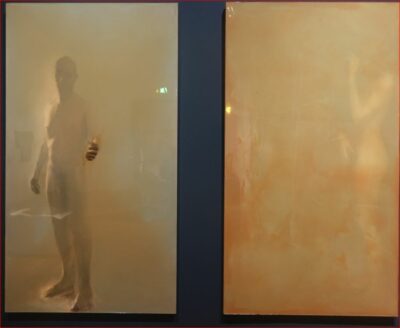

Les Baigneurs

Les figures de baigneurs et de baigneuses constituent un autre motif central de l’exposition : Paul Cezanne revient régulièrement à ce sujet et y apporte toujours de nouvelles variations, sondant ainsi la relation entre l’être humain et la nature. Au lieu de représenter des figures idéalisées, Cezanne mêle si étroitement les corps et le paysage que les baigneurs·ses se fondent dans le rythme des arbres, épousent les berges sinueuses du fleuve ou semblent surgir de terre comme des plantes. Cette fusion silencieuse confère aux

scènes leur tension particulière : les figures sont à la fois présentes et sur le point de disparaître dans leur environnement. Les baigneurs·ses de Cezanne associent la tradition classique du nu à une approche moderne de la forme et de l’espace.

Les natures mortes

Les natures mortes de Paul Cezanne témoignent également de ses efforts inlassables pour transposer le monde visible en un ordre solide et presque hors du temps. Ces toiles, qui ressemblent à première vue à de simples agencements de pommes, de poires, d’oranges, de cruches, de pichets, de pains et de nappes

au drapé soigneusement arrangé, s’avèrent en réalité être le terrain d’expérimentations approfondies sur la forme, la couleur et l’équilibre. En transformant les fruits en de solides et compactes masses colorées, en

modelant ses tissus tels des paysages mouvants et en explorant le jeu subtil de l’ombre et de la lumière sur les surfaces lisses de différents récipients, Cezanne transforme des objets ordinaires en éléments constitutifs d’une nouvelle architecture picturale. Ses natures mortes ne sont pas des instantanés mais des

constructions réfléchies dans lesquelles chaque objet est doté d’un poids, d’un volume et d’un effet spatial

– laissant apparaître la manière dont Cezanne perpétue, à petite échelle, la même quête de l’ordre intérieur des choses qui le fascine aussi dans la vaste nature.

Les portraits

Ce sont :L’autoportrait à la palette 1890, le jardinier Vallier, Ambroise Vollard, Madame Cezanne, le garçonnet au gilet rouge

L’exposition cherche à montrer comment Cezanne met à nu les structures de ses tableaux, invitant ainsi les spectateurs·rices à observer son processus pictural et à y participer. Cela est particulièrement vrai pour les oeuvres qui paraissent inachevées. L’artiste y prend la liberté de laisser certaines parties de la toile vierges, parvenant à une harmonie nouvelle précisément dans cet inachèvement. Ces oeuvres présentent une « fin ouverte », ce qui permet aux visiteurs.ses de les compléter en mettant en action leur regard et leur imagination.

Clôture

Dans cet esprit, à la suite du parcours d’exposition, les visiteurs·ses ont l’occasion de s’essayer eux-mêmes à la technique de l’aquarelle pratiquée par Cezanne avec tant de virtuosité. L’aménagement d’un atelier au

sein même du musée a pour but de proposer une expérience pratique et pas seulement visuelle du processus créatif développé par le peintre.

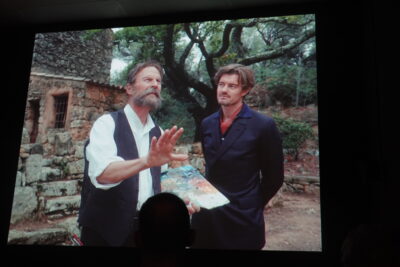

L’exposition se clôt sur le court-métrage Cezanne on art, 2025, réalisé par Albert Oehlen, peintre contemporain majeur, et Oliver Hirschbiegel, cinéaste renommé pour ses productions cinématographiques internationales, dont La Chute, 2004, et L’Expérience, 2001. S’inspirant des conversations entre Cezanne et son ami écrivain Joachim Gasquet, le film mêle art, philosophie et paysage pour approcher la figure de l’artiste par le sensible. Les rôles principaux sont tenus par Sean O’Brien, Sam Riley et Nichole Galicia.

Tourné dans les environs de la montagne Sainte-Victoire et des carrières de Bibémus, le film capte la lumière et l’atmosphère envoûtante des paysages qui ont tant marqué l’oeuvre de Cezanne. Le film est projeté pour la première fois à la Fondation Beyeler.

A voir sur Arte : Cezanne Pionnier de l’art Moderne

Informations pratiques

Fondation Beyeler, Beyeler Museum AG,

Baselstrasse 77,

CH-4125 Riehen/Bâle, Suisse

Horaires d’ouverture de la Fondation Beyeler :

tous les jours 10h–18h,

le mercredi jusqu’à 20h

Accès

depuis la gare SBB

tram n°2 arrête Messeplatz (direction Eglisee)

Tram n° 6 arrêt Fondation Beyeler (direction Grenze)

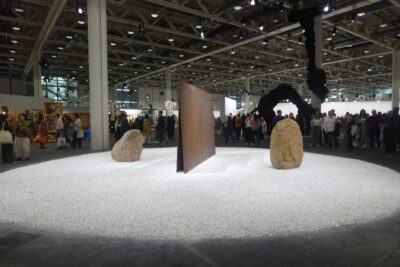

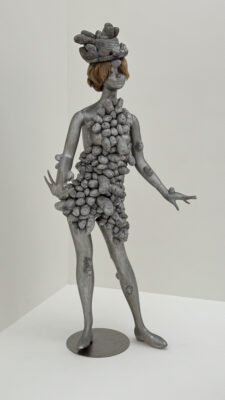

L’exposition Nature Never Loses met en lumière six décennies de l’œuvre visionnaire et inclassable de

L’exposition Nature Never Loses met en lumière six décennies de l’œuvre visionnaire et inclassable de  Une documentation exhaustive est consacrée aux interventions spectaculaires dans l’espace public, telles que le Santa Monica Art Tool (1983-1988), à savoir un

Une documentation exhaustive est consacrée aux interventions spectaculaires dans l’espace public, telles que le Santa Monica Art Tool (1983-1988), à savoir un

Ce mode de pensée, conjugué au savoir de Cheng en dessin industriel – il a aussi brièvement travaillé comme maquettiste dans le bureau des designers Charles et Ray Eames –, lui inspire alors ses premières séries, telles les photographies en plastique moulé, et continue d’alimenter son intérêt croissant pour les médias à base d’objectif.

Ce mode de pensée, conjugué au savoir de Cheng en dessin industriel – il a aussi brièvement travaillé comme maquettiste dans le bureau des designers Charles et Ray Eames –, lui inspire alors ses premières séries, telles les photographies en plastique moulé, et continue d’alimenter son intérêt croissant pour les médias à base d’objectif. Dans les années 1960, les préoccupations artistiques de Cheng semblent anticiper la prise de conscience croissante des questions environnementales et ce qui sera plus tard, dans les années 2000, la notion d’anthropocène (utilisée pour décrire l’ère géologique actuelle façonnée par l’activité humaine et son impact sur l’atmosphère et le paysage). Cheng a commencé très tôt à envisager les objets fabriqués par les humains et devenus inutiles (exemple, un grille-pain cassé) comme des « roches humaines », observant que, dans la mesure où ils sont composés de minéraux et de produits chimiques, ils font également partie de la nature.

Dans les années 1960, les préoccupations artistiques de Cheng semblent anticiper la prise de conscience croissante des questions environnementales et ce qui sera plus tard, dans les années 2000, la notion d’anthropocène (utilisée pour décrire l’ère géologique actuelle façonnée par l’activité humaine et son impact sur l’atmosphère et le paysage). Cheng a commencé très tôt à envisager les objets fabriqués par les humains et devenus inutiles (exemple, un grille-pain cassé) comme des « roches humaines », observant que, dans la mesure où ils sont composés de minéraux et de produits chimiques, ils font également partie de la nature. Parallèlement à des expériences, qui exposent des

Parallèlement à des expériences, qui exposent des

Si les premiers outils de Cheng sont simples et de petite taille, ces prototypes rudimentaires deviennent finalement des appareils motorisés sophistiqués et de vastes installations

Si les premiers outils de Cheng sont simples et de petite taille, ces prototypes rudimentaires deviennent finalement des appareils motorisés sophistiqués et de vastes installations

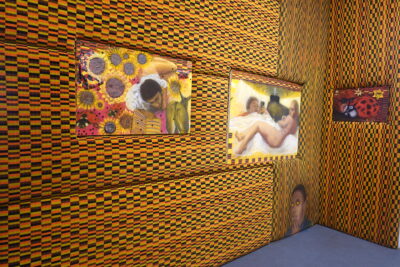

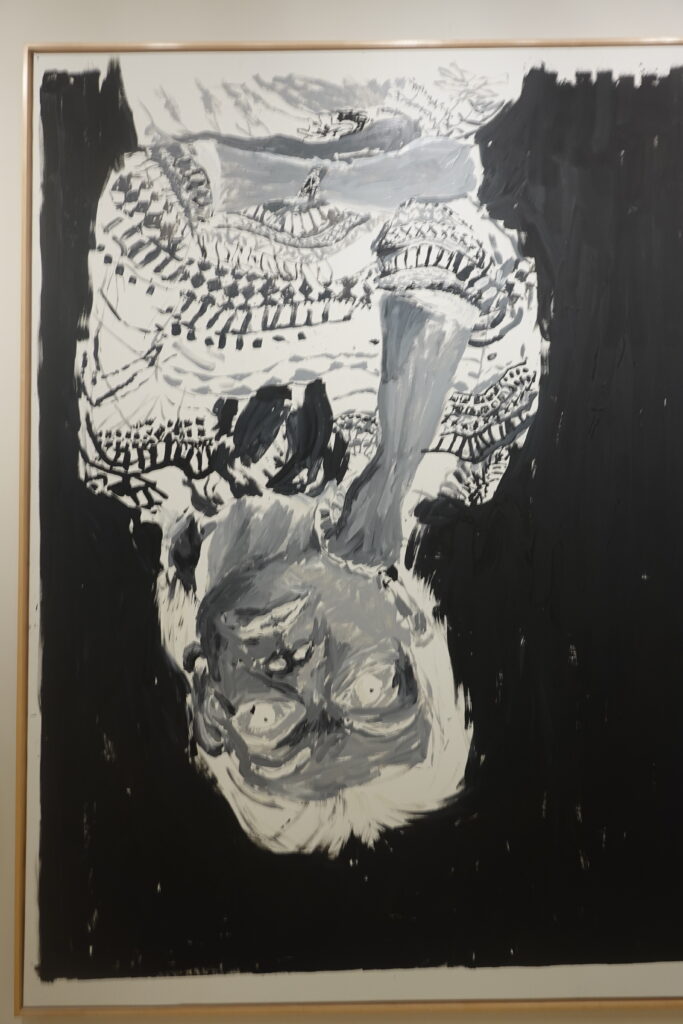

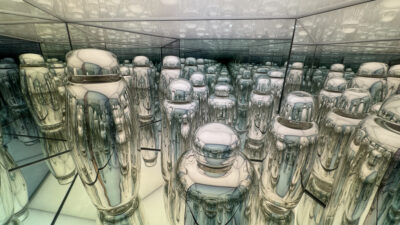

Cet automne, la Fondation Beyeler présente pour la première fois en Suisse une exposition personnelle consacrée à Yayoi Kusama (*1929, vit et travaille à Tokyo), l’une des artistes les plus avant-gardistes des XXe et XXIe siècles. Conçue en étroite collaboration avec l’artiste et son studio, l’exposition réunit

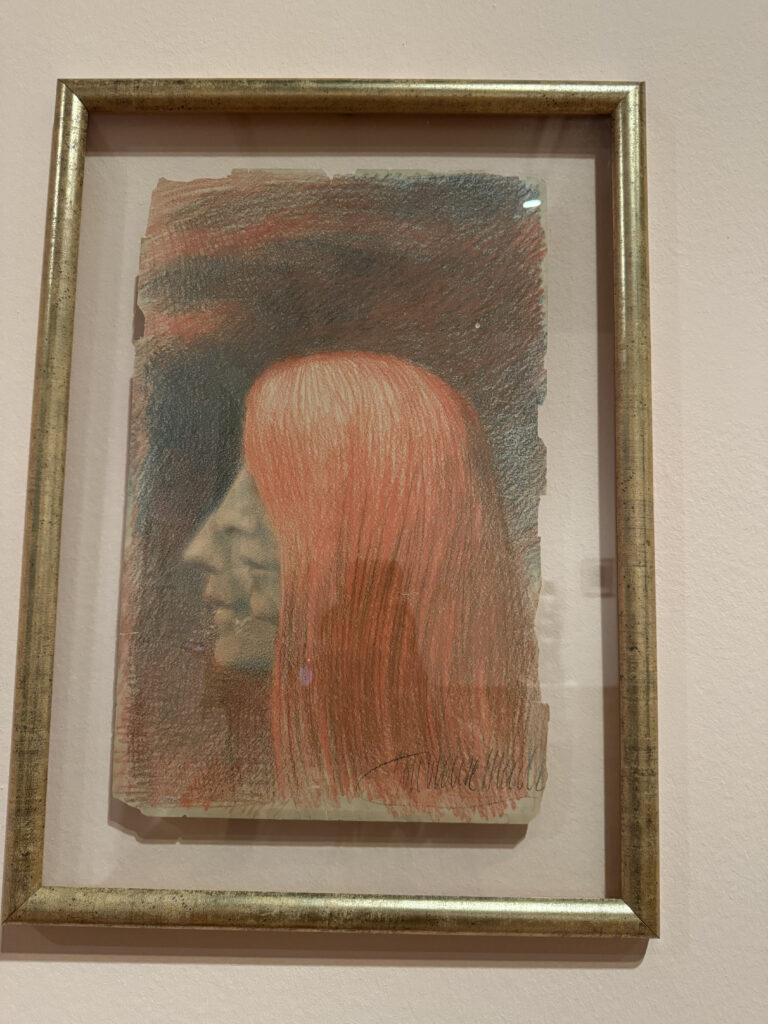

Cet automne, la Fondation Beyeler présente pour la première fois en Suisse une exposition personnelle consacrée à Yayoi Kusama (*1929, vit et travaille à Tokyo), l’une des artistes les plus avant-gardistes des XXe et XXIe siècles. Conçue en étroite collaboration avec l’artiste et son studio, l’exposition réunit Autoportrait 1972

Autoportrait 1972

littérature et cinéma – faisant d’elle l’une des artistes les plus polyvalentes et influentes de notre époque. L’exposition met en lumière les périodes clés d’invention radicale et trace le portrait d’une artiste en perpétuelle métamorphose (perpétuel mouvement), qui continue de transformer notre perception et compréhension de l’art.

littérature et cinéma – faisant d’elle l’une des artistes les plus polyvalentes et influentes de notre époque. L’exposition met en lumière les périodes clés d’invention radicale et trace le portrait d’une artiste en perpétuelle métamorphose (perpétuel mouvement), qui continue de transformer notre perception et compréhension de l’art.

The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will

The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will

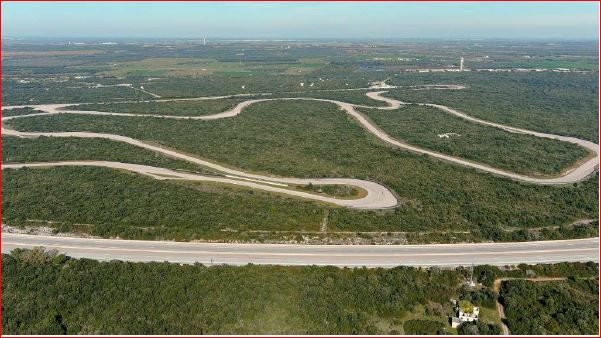

Olivier Ressler

Olivier Ressler

Ce projet menaçait une forêt centenaire située à l’intérieur du cercle, un écosystème d’une importance cruciale pour cette région italienne frappée par la sécheresse. Le film laisse s’exprimer les habitant.es et activités qui se sont regroupé·es sous l’appellation « Gardes du Bosco d’Arneo ». pour résister à l’expansion et à l’expropriation des terres destinées à la renaturation.

Ce projet menaçait une forêt centenaire située à l’intérieur du cercle, un écosystème d’une importance cruciale pour cette région italienne frappée par la sécheresse. Le film laisse s’exprimer les habitant.es et activités qui se sont regroupé·es sous l’appellation « Gardes du Bosco d’Arneo ». pour résister à l’expansion et à l’expropriation des terres destinées à la renaturation. En Italie, les actes de désobéissance civile peuvent entraîner de lourdes peines de prison en raison de la « loi anti-Gandhi » sur la sécurité, entrée en vigueur en 2025.

En Italie, les actes de désobéissance civile peuvent entraîner de lourdes peines de prison en raison de la « loi anti-Gandhi » sur la sécurité, entrée en vigueur en 2025.

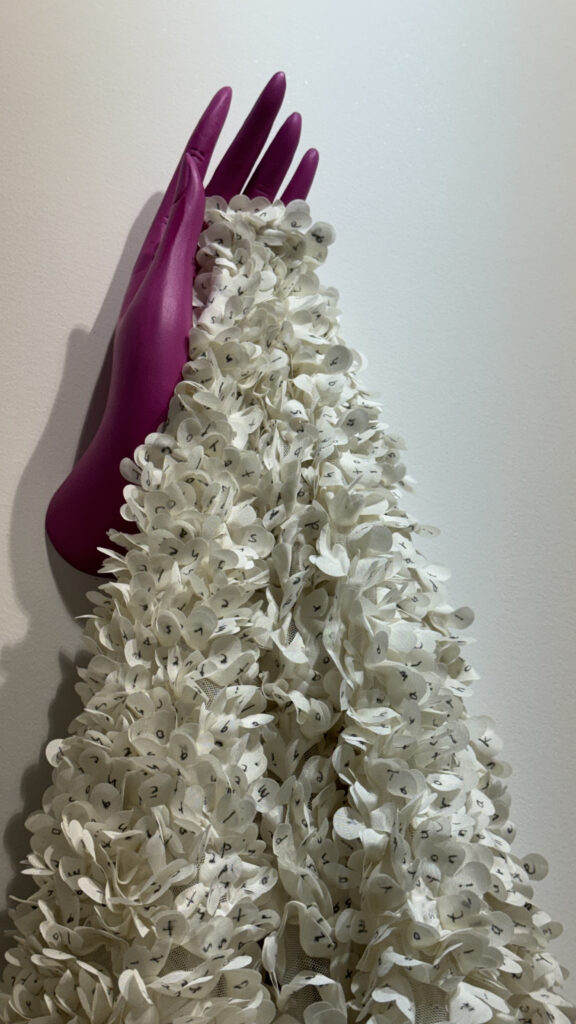

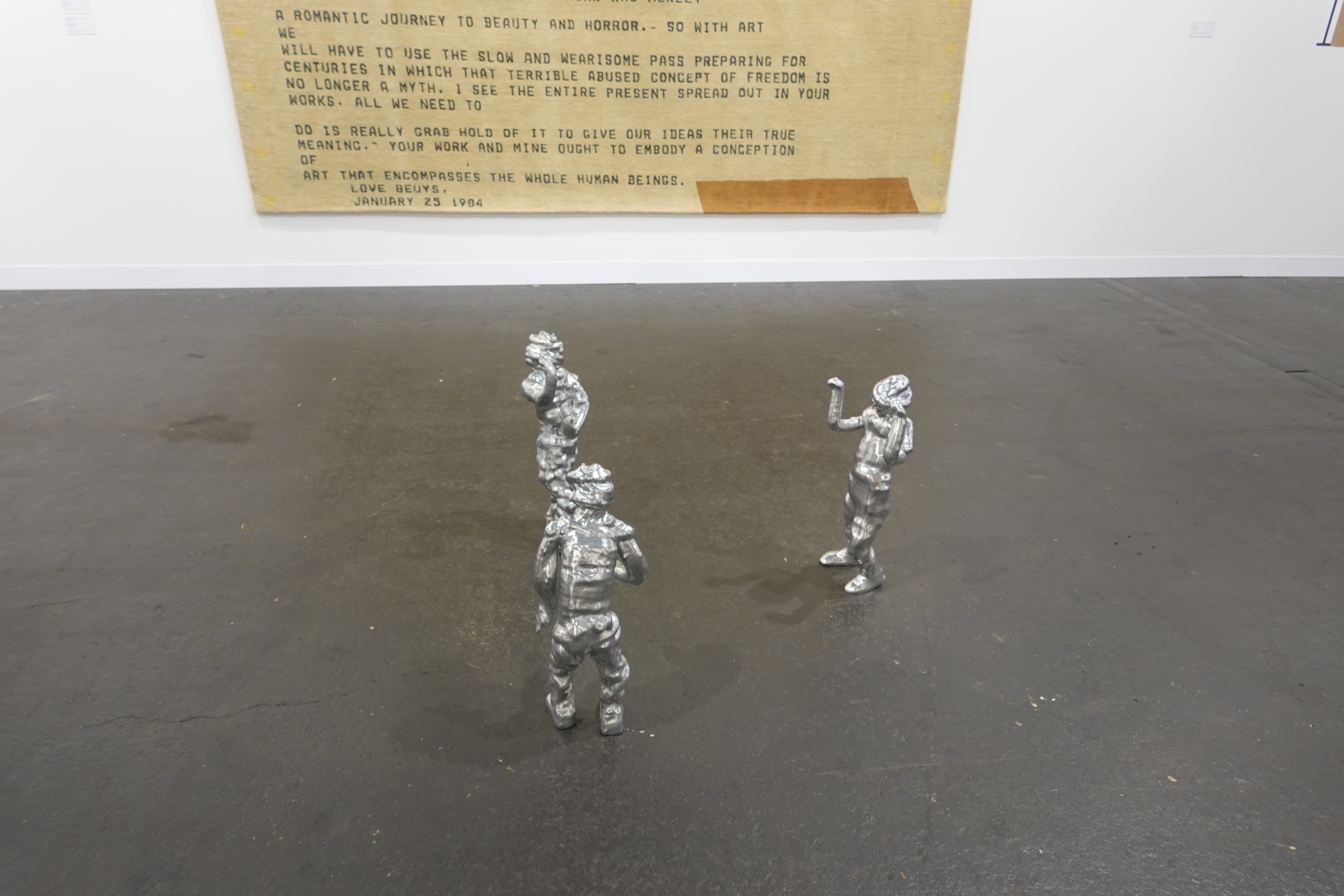

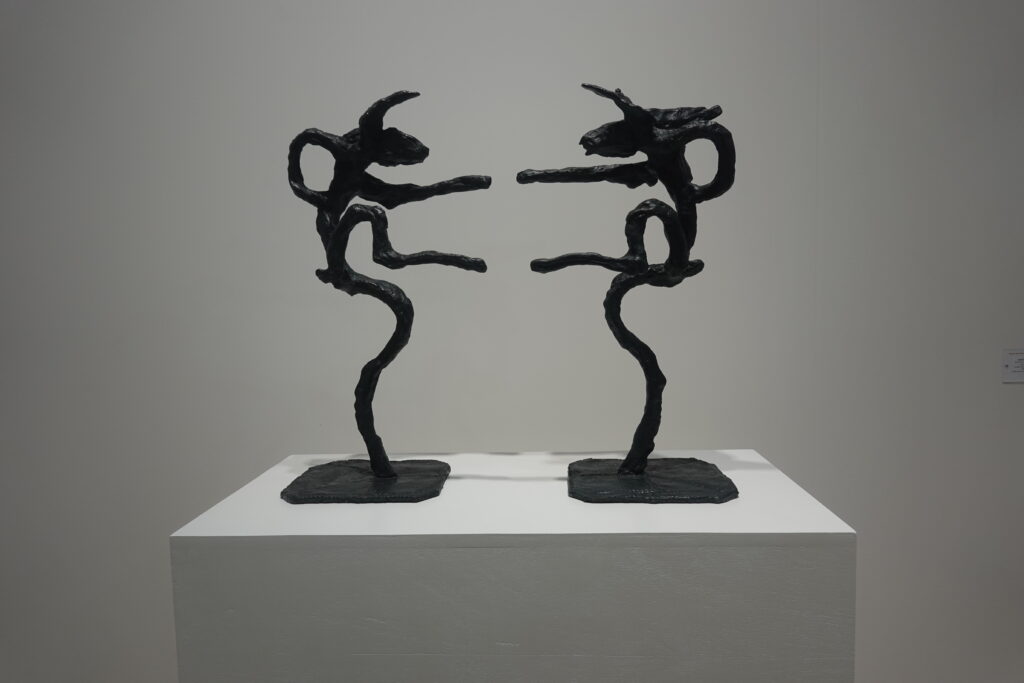

Thomas Schütte

Thomas Schütte Ryan Gander

Ryan Gander

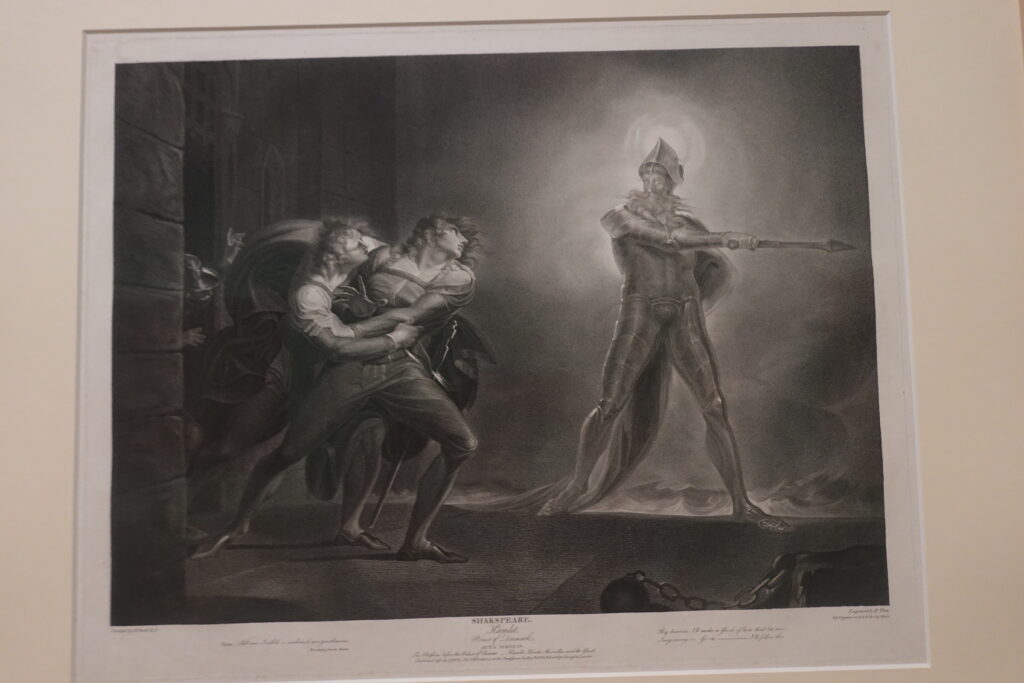

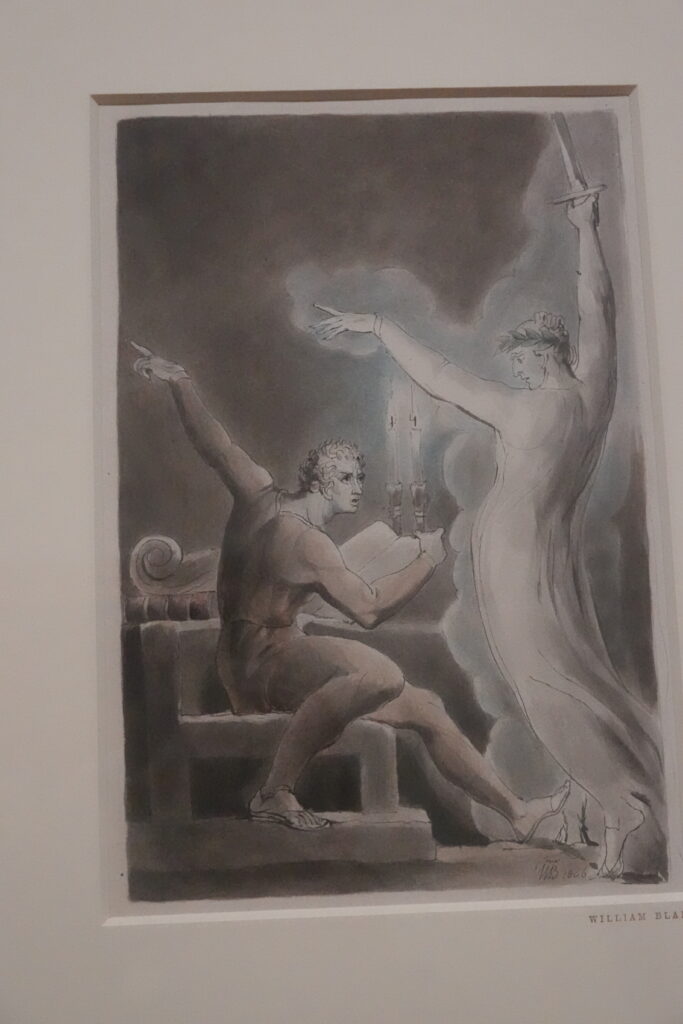

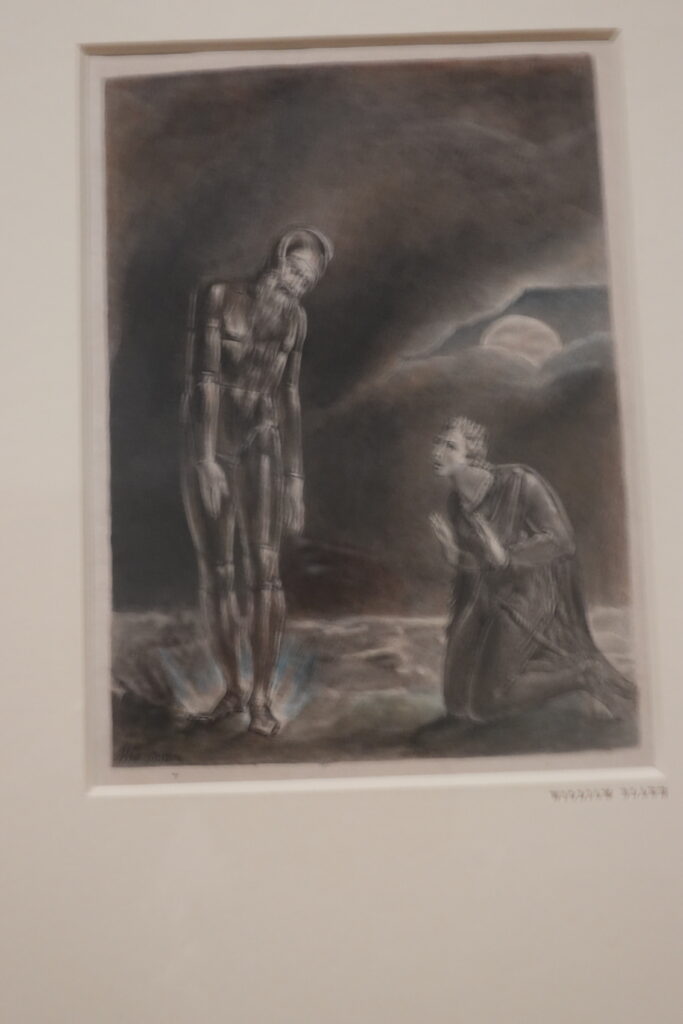

L’exposition Fantômes. Sur les traces du surnaturel et la publication au look de

L’exposition Fantômes. Sur les traces du surnaturel et la publication au look de

« J’ai eu tellement peur quand les mains m’ont touchée ! C’est à la fois drôle et

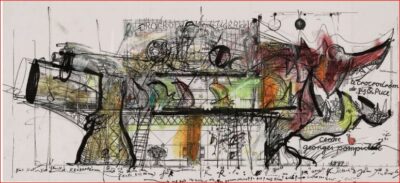

« J’ai eu tellement peur quand les mains m’ont touchée ! C’est à la fois drôle et Avec Scream Machines, le Musée Tinguely fait écho au Crocrodrome de Zig et Puce. Lors de l’ouverture du Centre Pompidou à Paris en 1977, Jean Tinguely réalisa cette œuvre pour le grand hall d’entrée du musée, en coopération avec Bernhard Luginbühl, Daniel Spoerri et Niki de Saint Phalle. Il s’agit d’une gigantesque sculpture accessible au public intégrant un train fantôme, des rouages, un circuit à billes, des inscriptions lumineuses, un « musée

Avec Scream Machines, le Musée Tinguely fait écho au Crocrodrome de Zig et Puce. Lors de l’ouverture du Centre Pompidou à Paris en 1977, Jean Tinguely réalisa cette œuvre pour le grand hall d’entrée du musée, en coopération avec Bernhard Luginbühl, Daniel Spoerri et Niki de Saint Phalle. Il s’agit d’une gigantesque sculpture accessible au public intégrant un train fantôme, des rouages, un circuit à billes, des inscriptions lumineuses, un « musée

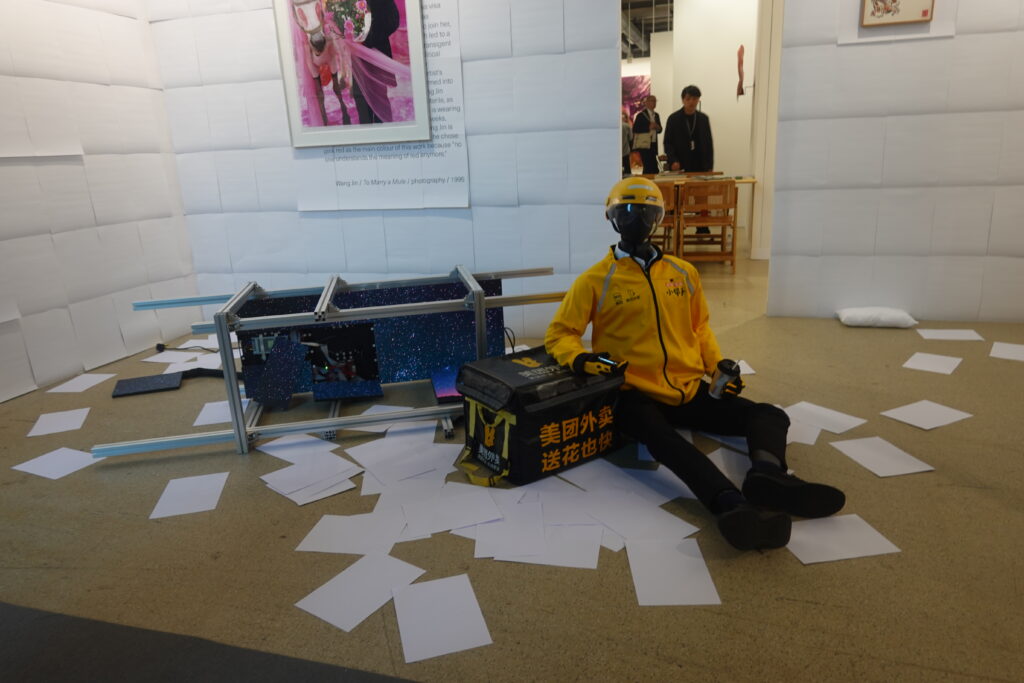

Maike Cruse

Maike Cruse qui présente également une peinture abstraite de 1969 de

qui présente également une peinture abstraite de 1969 de  un surprenant triptyque enchâssé dans un cadre de bois sculpté. Enfin,

un surprenant triptyque enchâssé dans un cadre de bois sculpté. Enfin,  et

et  et

et  L’artiste allemande de renom Katharina Grosse, l’un des temps forts de la foire,

L’artiste allemande de renom Katharina Grosse, l’un des temps forts de la foire,

Aussi, comme l’Année dernière j’ai fait l’impasse sur les invitations parisiennes, à mon très grand regret, dans cette période, où j’ai la chance d’être invitée grâce à mon

Aussi, comme l’Année dernière j’ai fait l’impasse sur les invitations parisiennes, à mon très grand regret, dans cette période, où j’ai la chance d’être invitée grâce à mon

Une mention particulière pour les broderies de Tiffany Chung, afin de tracer

Une mention particulière pour les broderies de Tiffany Chung, afin de tracer

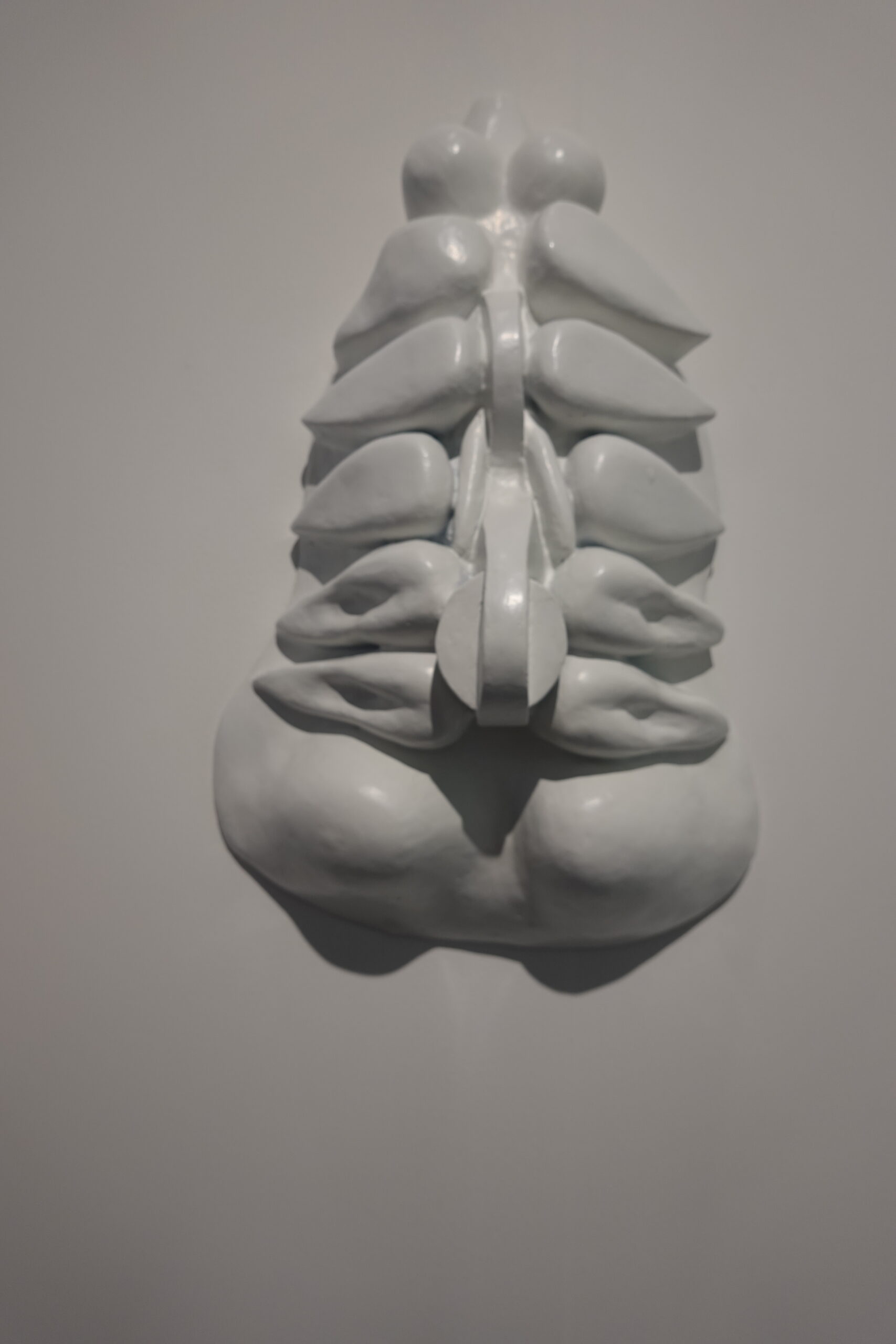

À propos de l’artiste – Joep van Lieshout / Atelier Van Lieshout.

À propos de l’artiste – Joep van Lieshout / Atelier Van Lieshout.