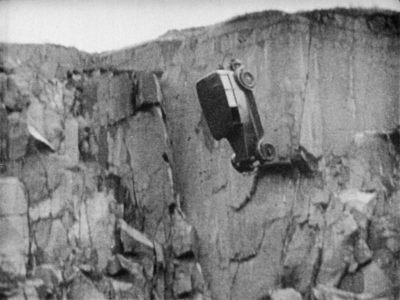

photo Zhang Xiao

Exposition photographique à la Galerie de la Filature de Mulhouse,

jusqu’au 28 août 2021

REN HANG, ZHANG XIAO, SUN YANCHU, LU YANPENG, les photographes

Commissariat Léo de Boisgisson et Marie Terrieux

Coproduction Institut Confucius des Pays de la Loire

www.institutconfucius.fr

Volume I. en 2011 à Angers

En 2011, Léo de Boisgisson et Marie Terrieux, commissaires indépendantes alors basées à Pékin, réunissent à Angers quatre photographes chinois

– Ren Hang, Zhang Xiao, Sun Yanchu et Lu Yanpeng –

dans une exposition intitulée Suān Tian Kŭ Là.

Le nom tire son inspiration d’une expression chinoise qui désigne les

quatre saveurs (acide, sucrée, amère et épicée) et intervient également

comme une métaphore des aléas de la vie humaine.

En empruntant ce vieil adage, l’exposition attire l’attention

sur une Chine à hauteur d’homme, une Chine composée

d’une diversité d’individus et de points de vue et non le grand

monolithe qui, vu de l’ouest, fascine et surtout inquiète.

Avec Suān Tian Kŭ Là, l’idée est de rendre un peu compte de cette pluralité à travers le regard de quatre photographes qui, chacun à sa manière, portraiture son environnement et son temps avec constance et sensibilité. En puisant dans différentes séries réalisées pour la plupart entre 2004 et 2011,

They de Zhang Xiao, Obssessed de Sun Yanchu, Open Air de Lu Yanpeng

et une sélection du travail de Ren Hang, l’exposition donne à voir autant

qu’à goûter et éprouver différentes textures de la Chine et différentes personnalités de la création photographique qui, dix ans après,

à l’exception de Ren Hang disparu prématurément, en sont toujours

des éléments actifs.

T-5-57

Volume II. en 2021 à La Filature

En 2021, répondant à l’invitation de La Filature, Scène

nationale de Mulhouse, les oeuvres des quatre photographes,

telles des capsules temporelles, vont se redéployer. Cette

initiative originale, à rebours de la frénésie de nouveauté

qui caractérise la diffusion contemporaine, va permettre de

revenir sur des travaux réalisés il y a dix ans et d’évaluer leur

maturation à l’aune du contexte d’aujourd’hui. 10 ans c’est

peu, mais à l’échelle humaine ce n’est pas rien… surtout dans

un pays tel que la Chine qui, depuis 40 ans, est engagé dans

une marche forcenée vers le progrès et qui, ironie du sort, a

été l’épicentre de la pandémie affectant aujourd’hui encore le

monde entier. Depuis 2011, la vie a suivi son cours. En effet, la

Chine a continué son irrésistible ascension de grande puissance

et l’urbanisme intensif a migré du littoral vers l’intérieur du pays

en transformant les campagnes en succursales des villes.

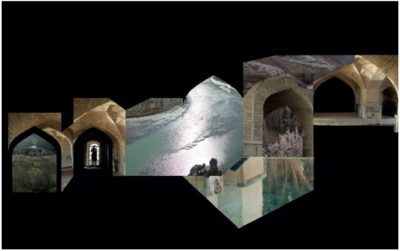

Zhang Xiao – Salée

Avec son Holga et dans des couleurs vives, Zhang Xiao (né en 1981) capture le spectacle des villes moyennes chinoises où le quotidien semble advenir dans une forme de théâtralité où médecins de campagne, volailles et mammifères côtoient des candidates à un concours de beauté dans une ambiance de fête

populaire.

Les terres du Shandong, province natale de Zhang Xiao, important producteur de pommes, ont été ré-agencées au profit de l’agriculture intensive qui se déploie à grand renfort de pesticides et d’engrais chimiques.

Alarmé par le désastre écologique en cours dans la région, Zhang Xiao

est retourné à Yantai où il développe Apple, un projet alliant photographie,

vidéo et sculpture pour évoquer la pomme, pilier de l’économie locale et métaphore actuelle des dérives productivistes.

Sun Yanchu – Amère

Plus sombre est la vision de Sun Yanchu (né en 1978). Natif de la province du Henan dans la Chine de l’intérieur et adepte du Noir et Blanc, Sun semble aimanté par la poésie ténébreuse des No Man’s lands, ces poches grises situées à l’intersection des campagnes arides et des villes en construction où paysans,

ouvriers et migrants vivent une existence âpre à bonne distance du rêve chinois.

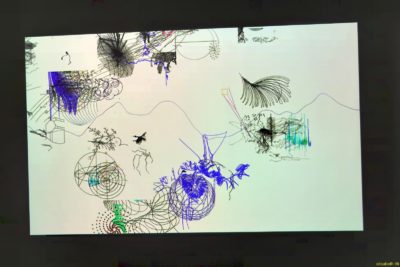

Toujours basé à Zhengzhou, chef-lieu de la province du Henan et maintenant père de famille dévoué, Sun Yanchu poursuit une pratique hybride de la photographie dans les murs de son studio plutôt que sur les routes.

Toujours basé à Zhengzhou, chef-lieu de la province du Henan et maintenant père de famille dévoué, Sun Yanchu poursuit une pratique hybride de la photographie dans les murs de son studio plutôt que sur les routes.

Avide de matière, d’intervention voire de dissection, il manipule les clichés argentiques, les siens et d’autres, chinés au gré des marchés aux puces en y

appliquant encre, peinture, colle ou sang. Ses livres photos, tels que Ficciones, sont autant de fragments issus de ses expérimentations et une invitation à explorer les tréfonds des images.

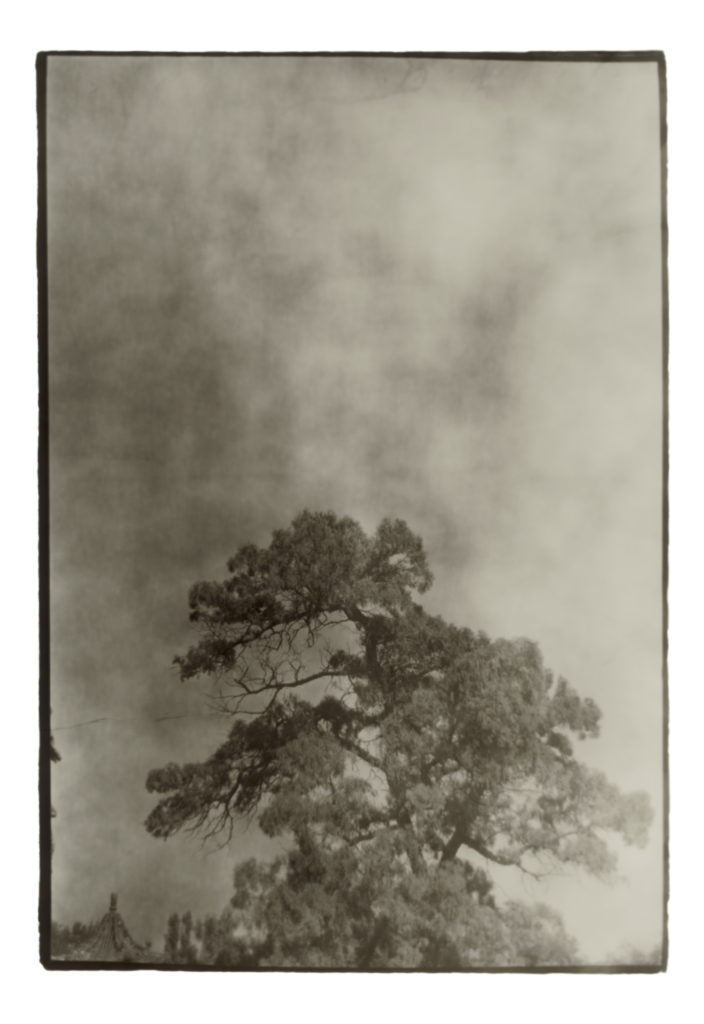

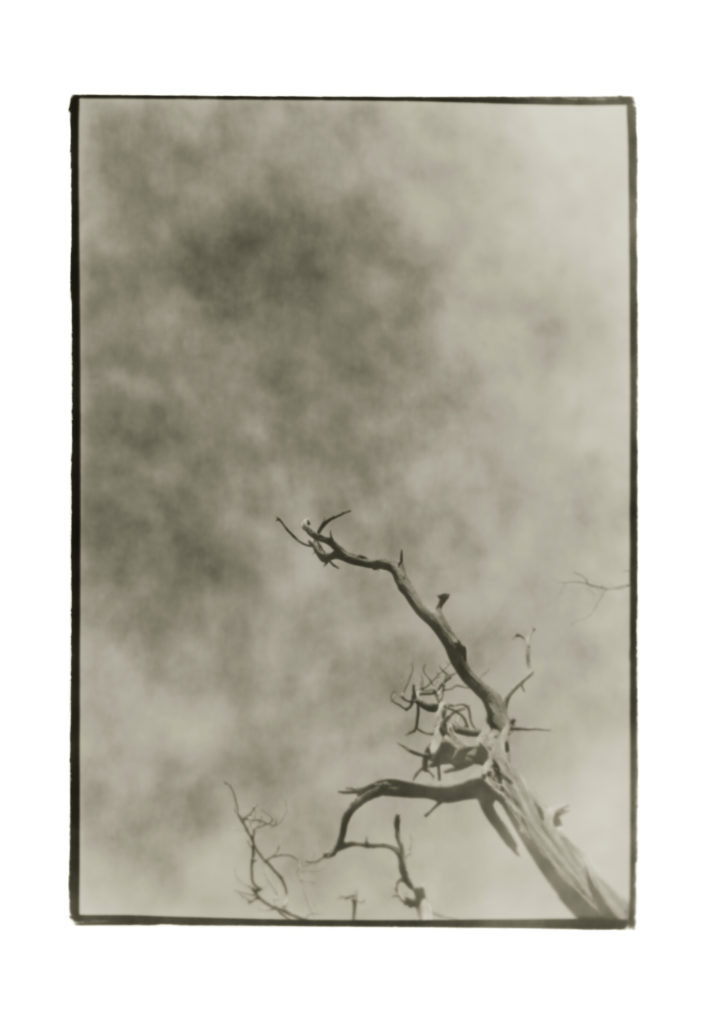

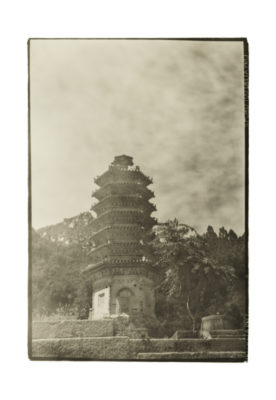

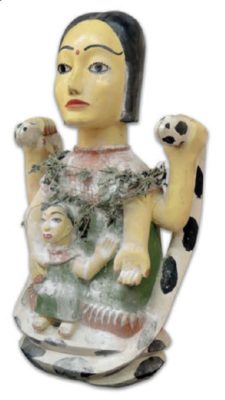

Lu Yanpeng – Sucrée

Lu Yanpeng (né en 1984), quant à lui, puise son inspiration dans la beauté chinoise classique. Les toits courbés des pagodes anciennes, les arbres tortueux et les cieux nuageux rendus dans des tons sépia évoquent tout autant la peinture traditionnelle que la photographie ancienne et un hommage à une esthétique chinoise immémorielle.

Lu Yanpeng (né en 1984), quant à lui, puise son inspiration dans la beauté chinoise classique. Les toits courbés des pagodes anciennes, les arbres tortueux et les cieux nuageux rendus dans des tons sépia évoquent tout autant la peinture traditionnelle que la photographie ancienne et un hommage à une esthétique chinoise immémorielle.

De retour dans sa ville méridionale de Xiamen depuis 2012, Lu Yanpeng a retrouvé une vie paisible après des années

passées dans le tumulte pékinois. Dans la douceur du sud, il continue à nourrir Open Air et, inspiré par une cérémonie

bouddhiste à laquelle il a assisté dans le Yunnan, a entamé Blossom with Buddha, une série où se superposent les explosions lumineuses de feux d’artifices sur les figures impassibles du Bouddha dans des paysages vaporeux.

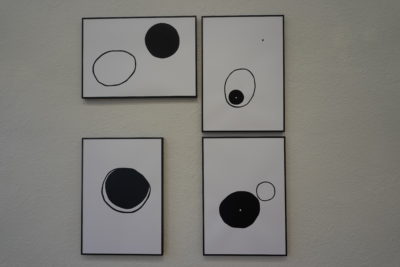

Ren Hang – Piquante

Ren Hang (né en 1987), a quitté le tumulte du monde depuis l’exposition. Sa mort, survenue en 2016, a secoué profondément le monde de la photographie, aussi bien à l’étranger qu’en Chine. Ses nus – crus, ardents et purs – avaient séduit l’Europe et les États-Unis mais restaient censurés dans son pays natal

Ren Hang (né en 1987), a quitté le tumulte du monde depuis l’exposition. Sa mort, survenue en 2016, a secoué profondément le monde de la photographie, aussi bien à l’étranger qu’en Chine. Ses nus – crus, ardents et purs – avaient séduit l’Europe et les États-Unis mais restaient censurés dans son pays natal

et l’artiste, qui avait capté tant de lumière, était en proie aux ombres de la dépression… Certains verront dans sa mort un symptôme de la tension entre liberté et claustration, expansion et captivité, qui caractérise cette génération ultrasensible; d’autres, plus stoïques, y verront un aléa dans le cours infini de la vie. On pourrait aussi y voir une illustration marquante de la thématique : quand le goût sucré de la bonne fortune se fond en amertume et en mélancolie…

Urbains, provinciaux, mobiles ou sédentaires, les photographes rassemblés dans Suān Tian Kŭ Là nous font voyager dans l’immensité de leur pays ou entre les quatre murs de leur studio. Ils nous confrontent à certains aspects du réel –

corps, paysages, objets – ou, au contraire, nous en éloigne en proposant une autre mise en image du monde et en faisant affleurer le rêve. Dix ans après, les photographies montrées à Angers n’ont rien perdu de leur pouvoir narratif et de leur saveur. Au public Mulhousien de les déguster à présent !

VISITES GUIDÉES

gratuites sur rendez-vous

edwige.springer@lafilature.org ou 03 89 36 28 34

Partager la publication "« Suān Tian Kŭ Là » 酸甜 苦辣"

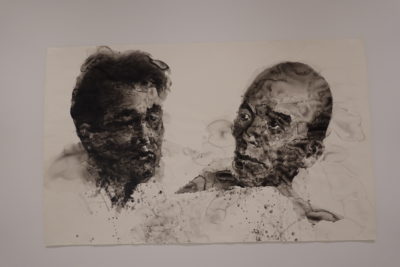

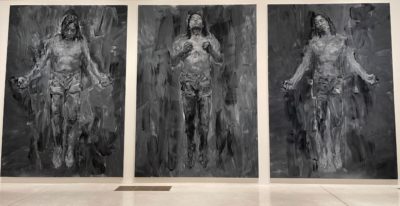

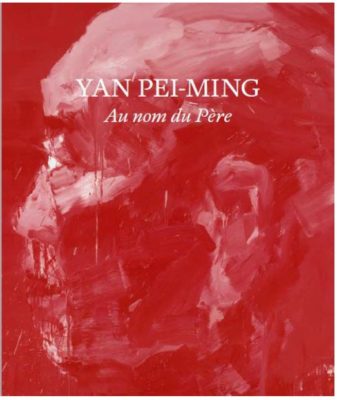

(1976) marque les débuts de l’histoire du peintre. Alors âgé de 16 ans, il cherche sa voie et interroge ses racines dans le cercle familial. Cette oeuvre est accompagnée de ses premiers autoportraits, réalisés en Chine et peu après son arrivée en France, lorsqu’il était élève à l’école supérieure des Beaux-Arts de Dijon.

(1976) marque les débuts de l’histoire du peintre. Alors âgé de 16 ans, il cherche sa voie et interroge ses racines dans le cercle familial. Cette oeuvre est accompagnée de ses premiers autoportraits, réalisés en Chine et peu après son arrivée en France, lorsqu’il était élève à l’école supérieure des Beaux-Arts de Dijon. La mort s’impose chez Yan Pei-Ming comme un thème incontournable, tant dans son travail que dans sa réflexion existentielle.

La mort s’impose chez Yan Pei-Ming comme un thème incontournable, tant dans son travail que dans sa réflexion existentielle. « Je ne fais pas trop de différence entre Mao et mon père (…) On nous a toujours dit, en Chine, que Mao était plus important que notre père. Mais, moi, je n’étais pas d’accord (…) Évidemment que Mao, c’est le père ».

« Je ne fais pas trop de différence entre Mao et mon père (…) On nous a toujours dit, en Chine, que Mao était plus important que notre père. Mais, moi, je n’étais pas d’accord (…) Évidemment que Mao, c’est le père ». « Depuis tout petit, j’étais énormément attiré par tout ce qui touche et concerne le bouddhisme, parce que je suis né dans un temple et que j’ai baigné dans la culture bouddhiste dès le départ. Pour moi, ce n’est pas difficile d’avoir accès à Bouddha. Quand j’étais tout petit, je faisais déjà des Bouddha pour en offrir à la famille autour de moi. Parce qu’à l’époque on n’en trouvait pas. Il faut toujours avoir un côté rebelle ». Entretien de Fabian Stech avec Yan Pei-Ming in Yan Pei-Ming, Fils du dragon, 2e éd., Dijon, Les presses du réel, 2004, p.9.

« Depuis tout petit, j’étais énormément attiré par tout ce qui touche et concerne le bouddhisme, parce que je suis né dans un temple et que j’ai baigné dans la culture bouddhiste dès le départ. Pour moi, ce n’est pas difficile d’avoir accès à Bouddha. Quand j’étais tout petit, je faisais déjà des Bouddha pour en offrir à la famille autour de moi. Parce qu’à l’époque on n’en trouvait pas. Il faut toujours avoir un côté rebelle ». Entretien de Fabian Stech avec Yan Pei-Ming in Yan Pei-Ming, Fils du dragon, 2e éd., Dijon, Les presses du réel, 2004, p.9.

Né à Shanghai en 1960, Yan Pei-Ming a grandi dans le culte de Mao en pleine Révolution culturelle. En 1978, deux ans après le décès du Grand Timonier, la Chine connaît une vaste entreprise de démaoïsation et une libéralisation relative du régime communiste. À la fin du Printemps de Pékin, Yan Pei-Ming, qui voulait étudier à l’École des Arts appliqués de Shanghai, voit sa candidature rejetée. Grâce à la réforme de l’éducation initiée en 1977 par Deng Xiaoping, permettant ainsi aux étudiants chinois d’étudier à l’étranger, il décide de quitter la Chine en 1980, à l’âge de dix-neuf ans, pour poursuivre sa formation en France.d. Il rencontre très vite le succès grâce à ses portraits monochromes, notamment ceux de Mao Zedong qui mêlent la tradition occidentale aux références culturelles chinoises.

Né à Shanghai en 1960, Yan Pei-Ming a grandi dans le culte de Mao en pleine Révolution culturelle. En 1978, deux ans après le décès du Grand Timonier, la Chine connaît une vaste entreprise de démaoïsation et une libéralisation relative du régime communiste. À la fin du Printemps de Pékin, Yan Pei-Ming, qui voulait étudier à l’École des Arts appliqués de Shanghai, voit sa candidature rejetée. Grâce à la réforme de l’éducation initiée en 1977 par Deng Xiaoping, permettant ainsi aux étudiants chinois d’étudier à l’étranger, il décide de quitter la Chine en 1980, à l’âge de dix-neuf ans, pour poursuivre sa formation en France.d. Il rencontre très vite le succès grâce à ses portraits monochromes, notamment ceux de Mao Zedong qui mêlent la tradition occidentale aux références culturelles chinoises. Un catalogue bilingue (français-anglais) est édité à l’occasion de l’exposition.

Un catalogue bilingue (français-anglais) est édité à l’occasion de l’exposition.

Cette visite du Grand Palais, de la Nef jusqu’à sa toiture majestueuse, est une expérience unique car le Grand Palais est fermé pour travaux et qui ne sera plus accessible jusqu’en 2024. Elle permet d’explorer avec un guide des endroits

Cette visite du Grand Palais, de la Nef jusqu’à sa toiture majestueuse, est une expérience unique car le Grand Palais est fermé pour travaux et qui ne sera plus accessible jusqu’en 2024. Elle permet d’explorer avec un guide des endroits Cette visite de Versailles est destinée à faire vivre au public une expérience étonnante : la matinée du Roi.

Cette visite de Versailles est destinée à faire vivre au public une expérience étonnante : la matinée du Roi.

À travers la première grande exposition suisse consacrée à l’artiste noire américaine

À travers la première grande exposition suisse consacrée à l’artiste noire américaine

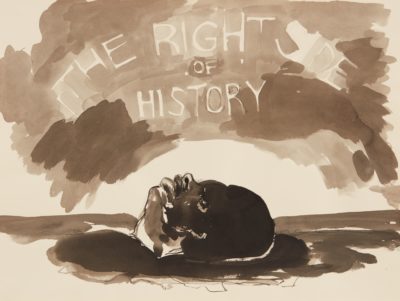

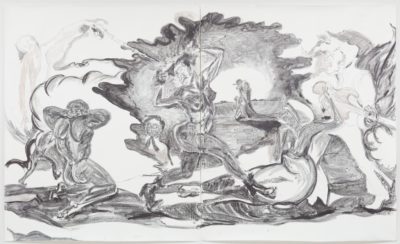

Kara Walker compte parmi les artistes de premier plan aux États-Unis. À l’aide de techniques artistiques traditionnelles, elle crée des oeuvres provocatrices d’un raffinement extraordinaire abordant l’histoire, les relations raciales, les rôles de genre, la sexualité et la violence. Walker ne propose pas de se réconcilier avec le passé, mais incite plutôt le spectateur à remettre en question les récits établis et les mythes tenaces. Découpages subtiles, dessins et aquarelles souvent réunis en grandes installations murales garnissent les cimaises du – 1 du Kunsmuseum. Sans aucun ménagement, elle analyse des conflits profondément enracinés et des injustices sociales persistantes. Au regard du mouvement Black Lives Matter qui a également retenu l’attention à la lumière des derniers événements, l’oeuvre de Kara Walker s’inscrit plus que jamais dans l’actualité.

Kara Walker compte parmi les artistes de premier plan aux États-Unis. À l’aide de techniques artistiques traditionnelles, elle crée des oeuvres provocatrices d’un raffinement extraordinaire abordant l’histoire, les relations raciales, les rôles de genre, la sexualité et la violence. Walker ne propose pas de se réconcilier avec le passé, mais incite plutôt le spectateur à remettre en question les récits établis et les mythes tenaces. Découpages subtiles, dessins et aquarelles souvent réunis en grandes installations murales garnissent les cimaises du – 1 du Kunsmuseum. Sans aucun ménagement, elle analyse des conflits profondément enracinés et des injustices sociales persistantes. Au regard du mouvement Black Lives Matter qui a également retenu l’attention à la lumière des derniers événements, l’oeuvre de Kara Walker s’inscrit plus que jamais dans l’actualité. Pour l’exposition bâloise, l’artiste ouvre pour la première fois ses archives bien gardées et offre un aperçu sans précédent de sa pratique. De petites esquisses, des études, des collages et de grands formats élaborés avec minutie apparaissent aux côtés de notes de journal, de pensées dactylographiées sur des fiches et de dessins de rêves. L’intimité de chaque page individuelle contraste avec l’étonnante diversité des oeuvres : en s’approchant et s’éloignant, le spectateur devient le témoin oculaire de la genèse de l’art de Walker, en observant la manière dont elle transcrit sa pensée sur le papier, invente, adapte et transforme figures et récits.Ses silhouettes découpées dans du papier noir, inspiré d’un Sud mythique d’avant la guerre de Sécession, ne sont pas sans évoquer un autre artiste de la dénonciation du traitement infligé à la population des immigrés,

Pour l’exposition bâloise, l’artiste ouvre pour la première fois ses archives bien gardées et offre un aperçu sans précédent de sa pratique. De petites esquisses, des études, des collages et de grands formats élaborés avec minutie apparaissent aux côtés de notes de journal, de pensées dactylographiées sur des fiches et de dessins de rêves. L’intimité de chaque page individuelle contraste avec l’étonnante diversité des oeuvres : en s’approchant et s’éloignant, le spectateur devient le témoin oculaire de la genèse de l’art de Walker, en observant la manière dont elle transcrit sa pensée sur le papier, invente, adapte et transforme figures et récits.Ses silhouettes découpées dans du papier noir, inspiré d’un Sud mythique d’avant la guerre de Sécession, ne sont pas sans évoquer un autre artiste de la dénonciation du traitement infligé à la population des immigrés,

Kara Walker le montre comme un Saint Antoine martyrisé,

Kara Walker le montre comme un Saint Antoine martyrisé,

motoco

motoco

C’est une ruche où tout le monde travaille, mais il n’y a qu’une reine

C’est une ruche où tout le monde travaille, mais il n’y a qu’une reine On s’est lancé dans des rdv en ligne, en premier lieu avec le

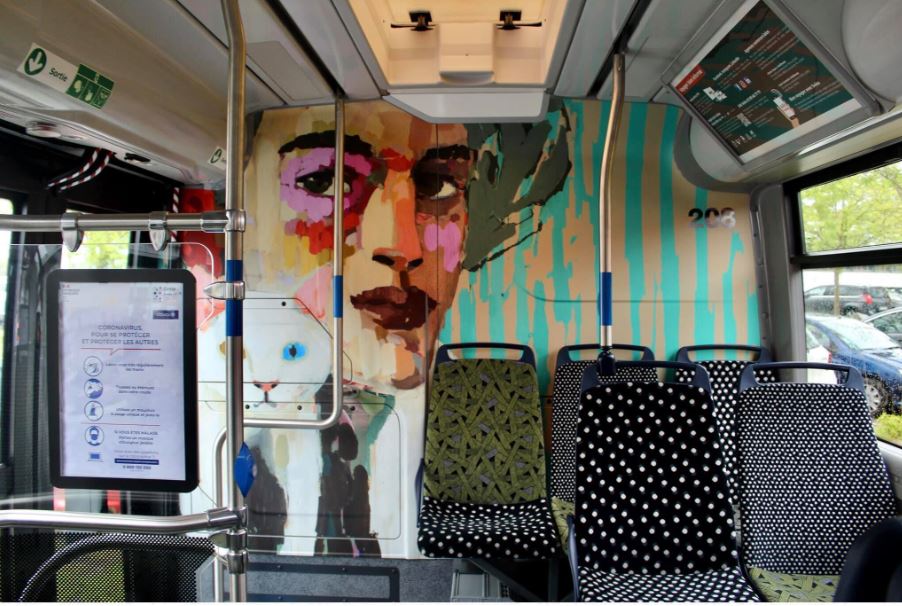

On s’est lancé dans des rdv en ligne, en premier lieu avec le  en apprenant au mieux et au plus vite, les dessous des licences de vente de boissons et restauration, les normes et règles propres à cette activité. Cet été-là, on a aussi donné vie à l’exposition Botanica (initiée par Marie-Paule Bilger et riche de nombreux résidents) en un rien de temps, on a accueilli quelques événements incroyables comme le festival Météo et Pop-up, on a construit des projets pour la fin d’année.

en apprenant au mieux et au plus vite, les dessous des licences de vente de boissons et restauration, les normes et règles propres à cette activité. Cet été-là, on a aussi donné vie à l’exposition Botanica (initiée par Marie-Paule Bilger et riche de nombreux résidents) en un rien de temps, on a accueilli quelques événements incroyables comme le festival Météo et Pop-up, on a construit des projets pour la fin d’année.

motoco accueille aujourd’hui 140 artistes et artisans d’art qui disposent d’ateliers individuels ou collectifs d’une surface de 10 à 250 m2. La résidence est aujourd’hui complète mais dès qu’un atelier se libère, il fait l’objet d’un appel à candidature. Les nouveaux arrivants sont sélectionnés sur dossier, par une commission dédiée.

motoco accueille aujourd’hui 140 artistes et artisans d’art qui disposent d’ateliers individuels ou collectifs d’une surface de 10 à 250 m2. La résidence est aujourd’hui complète mais dès qu’un atelier se libère, il fait l’objet d’un appel à candidature. Les nouveaux arrivants sont sélectionnés sur dossier, par une commission dédiée.

Les hameçons présentés dans plusieurs vitrines dans cette salle proviennent également de différentes régions du monde et figurent quant à eux parmi les objets les plus anciens retrouvés en contexte archéologique. Ils étaient associés à des lignes, des cannes, des flotteurs, des lests et munis de leurres. Ils sont

Les hameçons présentés dans plusieurs vitrines dans cette salle proviennent également de différentes régions du monde et figurent quant à eux parmi les objets les plus anciens retrouvés en contexte archéologique. Ils étaient associés à des lignes, des cannes, des flotteurs, des lests et munis de leurres. Ils sont

Les Inuits sont un groupe de peuples autochtones, partageant des similitudes culturelles et une origine ethnique commune, vivant dans les régions arctiques de l’Amérique du Nord, au Groenland, au Canada et aux États-Unis. Ils utilisent de nombreuses techniques artisanales pour vivre dans leur environnement

Les Inuits sont un groupe de peuples autochtones, partageant des similitudes culturelles et une origine ethnique commune, vivant dans les régions arctiques de l’Amérique du Nord, au Groenland, au Canada et aux États-Unis. Ils utilisent de nombreuses techniques artisanales pour vivre dans leur environnement

de manière numérique (Waterscape, Claire Malrieux) ou thermoformées sur du plexiglas (Holding the sea, Paul Souviron).

de manière numérique (Waterscape, Claire Malrieux) ou thermoformées sur du plexiglas (Holding the sea, Paul Souviron).

Mali, apprit aux hommes à cultiver la terre.

Mali, apprit aux hommes à cultiver la terre.

Paris gare de Lyon 19 mai 2021 le couvre-feu passe à 21 h, vite vite, retour en TGV !

Paris gare de Lyon 19 mai 2021 le couvre-feu passe à 21 h, vite vite, retour en TGV !

Le trapèze nécessite de l’élan, les anneaux de l’équilibre. En passant par le balancement, ils mobilisent de l’énergie et réunissent des forces, physiques et mentales, pour harmoniser le mouvement et la posture. Oscillation entre

Le trapèze nécessite de l’élan, les anneaux de l’équilibre. En passant par le balancement, ils mobilisent de l’énergie et réunissent des forces, physiques et mentales, pour harmoniser le mouvement et la posture. Oscillation entre

Apollonis est une photographie réalisée en collaboration avec le modèle et photographe Aurélien Mathis. Inspirée à la fois des sculptures antiques et de la peinture italienne, l’oeuvre est une mise en abyme d’un sujet incarnant la

Apollonis est une photographie réalisée en collaboration avec le modèle et photographe Aurélien Mathis. Inspirée à la fois des sculptures antiques et de la peinture italienne, l’oeuvre est une mise en abyme d’un sujet incarnant la

Certains planisphères évoquent la Pangée,

Certains planisphères évoquent la Pangée,

Geraldine Husson est née en 1983 à Mulhouse.

Geraldine Husson est née en 1983 à Mulhouse.

Elisabeth Louise Vigée Le Brun, 1800

Elisabeth Louise Vigée Le Brun, 1800 , déjà célèbres, crée l’événement. Le sujet passionne, déclenche les controverses. On limite à quatre le nombre d’académiciennes. La prééminence de la peinture d’histoire, fer de lance du programme de

, déjà célèbres, crée l’événement. Le sujet passionne, déclenche les controverses. On limite à quatre le nombre d’académiciennes. La prééminence de la peinture d’histoire, fer de lance du programme de Elle est consacrée à la formation, donc tout ce travail en atelier, ce changement de sociologie aussi, qui s’opère. La fin de cette section 2 aborde la question des réseaux de sociabilité, des amitiés, et aussi un phénomène nouveau, le voyage en Italie. Celui de la peinture de paysage, de plein air, qui rompt avec cette idée de la femme recluse dans l’espace domestique, autour de Sarazin de Belmont et d’un envoi

Elle est consacrée à la formation, donc tout ce travail en atelier, ce changement de sociologie aussi, qui s’opère. La fin de cette section 2 aborde la question des réseaux de sociabilité, des amitiés, et aussi un phénomène nouveau, le voyage en Italie. Celui de la peinture de paysage, de plein air, qui rompt avec cette idée de la femme recluse dans l’espace domestique, autour de Sarazin de Belmont et d’un envoi d’Hortense Haudebourt-Lescot, au salon quand elle était encore à Rome.

d’Hortense Haudebourt-Lescot, au salon quand elle était encore à Rome. les témoignages contemporains constituent un paysage totalement différent de celui que l’histoire de l’art traditionnelle nous a transmis : il est beaucoup plus complexe, et le sort des artistes femmes y apparaît moins tributaire qu’on a voulu le dire du schéma manichéen opprimées / oppresseurs, empêchées / favorisés, féminin / masculin. Il s’est donc agi de redonner toute sa place aux témoins et aux acteurs de l’époque dont la parole avait été occultée mais aussi aux oeuvres, à la démarche artistique.

les témoignages contemporains constituent un paysage totalement différent de celui que l’histoire de l’art traditionnelle nous a transmis : il est beaucoup plus complexe, et le sort des artistes femmes y apparaît moins tributaire qu’on a voulu le dire du schéma manichéen opprimées / oppresseurs, empêchées / favorisés, féminin / masculin. Il s’est donc agi de redonner toute sa place aux témoins et aux acteurs de l’époque dont la parole avait été occultée mais aussi aux oeuvres, à la démarche artistique.

Isabelle Pinson

Isabelle Pinson Ana Geneviève Greuze

Ana Geneviève Greuze Joseph Benoit Suvée

Joseph Benoit Suvée

Ses œuvres, réalisées avec les médias les plus divers, sont radicales et multiples, d’une beauté envoûtante et d’une noirceur terrifiante, politiques, subversives, toute en force et sensualité, immédiatement saisissantes. Nombre de ses premiers collages, assemblages et installations – conçus à partir de matériaux de fortune comme le nylon, la cire ou des textiles usés – ne sont que très rarement visibles du fait de leur fragilité. La posture de Conner est anarchiste, elle mêle l’ironie mordante et l’engagement sans limite, aussi loin que possible du marché de l’art.

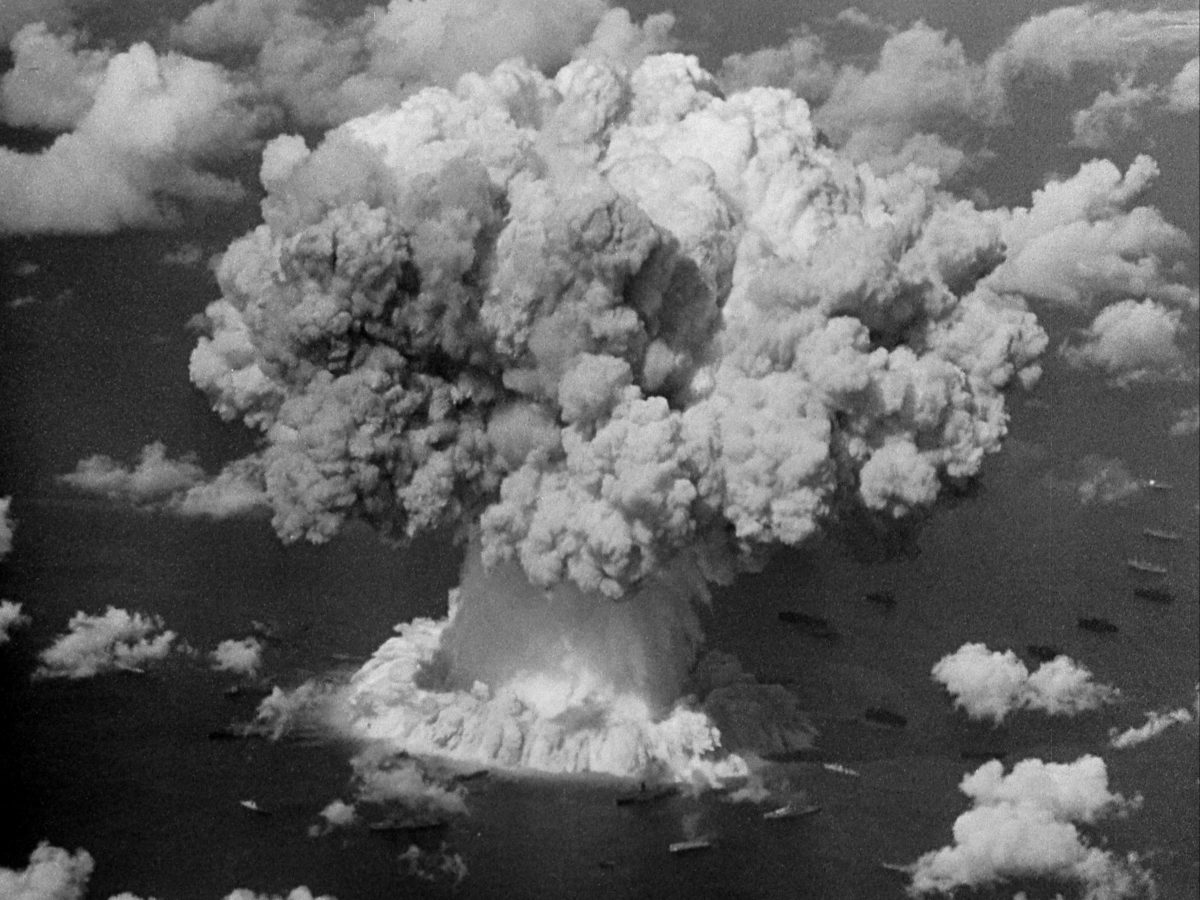

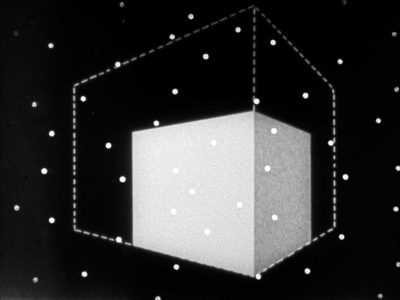

Ses œuvres, réalisées avec les médias les plus divers, sont radicales et multiples, d’une beauté envoûtante et d’une noirceur terrifiante, politiques, subversives, toute en force et sensualité, immédiatement saisissantes. Nombre de ses premiers collages, assemblages et installations – conçus à partir de matériaux de fortune comme le nylon, la cire ou des textiles usés – ne sont que très rarement visibles du fait de leur fragilité. La posture de Conner est anarchiste, elle mêle l’ironie mordante et l’engagement sans limite, aussi loin que possible du marché de l’art. se concentre ici sur le recyclage des animations graphiques historiques des films éducatifs sur la physique. Par-dessus la « basse continue » répétitive des représentations du courant électrique et des effets thermodynamiques, il illustre le rythme pulsé du morceau musical en polarisant le noir et le blanc, les mouvements de propagation à travers des points et des corps en collision ou des assauts visuels stroboscopiques. L’idée d’une coopération est venue de David Byrne, qui était fasciné par les films de Conner depuis l’époque de ses études. Pour l’album My Life in the Bush of Ghosts, né de la collaboration expérimentale entre Byrne et Brian Eno, les deux musiciens ont utilisé exclusivement des échantillons de voix trouvés.

se concentre ici sur le recyclage des animations graphiques historiques des films éducatifs sur la physique. Par-dessus la « basse continue » répétitive des représentations du courant électrique et des effets thermodynamiques, il illustre le rythme pulsé du morceau musical en polarisant le noir et le blanc, les mouvements de propagation à travers des points et des corps en collision ou des assauts visuels stroboscopiques. L’idée d’une coopération est venue de David Byrne, qui était fasciné par les films de Conner depuis l’époque de ses études. Pour l’album My Life in the Bush of Ghosts, né de la collaboration expérimentale entre Byrne et Brian Eno, les deux musiciens ont utilisé exclusivement des échantillons de voix trouvés.