Martin Schongauer (Colmar, vers 1445 – Breisach, 1491), Retable d’Orlier

L’exposition Couleur, Gloire et Beauté présentée au Musée Unterlinden au printemps-été 2024 est le volet colmarien de l’ambitieux projet

« Peintures germaniques des collections françaises (1370-1550) »

mené en partenariat avec l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA),

le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon et le Musée

des Beaux-Arts de Dijon. Décliné sous la forme d’une exposition en trois volets, ce projet résulte du programme de recherche REPEG (Répertoire des

peintures germaniques) mené par l’INHA depuis 2019.

Visible du 4 mai au 23 septembre 2024

Commissariat d’exposition

Commissariat scientifique

• Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice en chef du patrimoine, et Aude Briau, doctorante en histoire de l’art (EPHE, PSL / Université d’Heidelberg), chargée d’études et de recherche à l’INHA.

À Colmar :

• Camille Broucke, conservatrice du patrimoine chargée des collections d’art ancien, directrice du Musée Unterlinden de Colmar.

• Magali Haas, documentaliste scientifique, chargée des collections d’arts graphiques au Musée Unterlinden de Colmar.

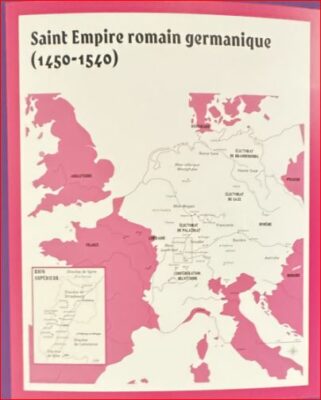

Le projet

Ce projet est l’aboutissement d’un programme de recherche mené par l’Institut national d’histoire de l’art depuis 2019, qui a permis de recenser près de 500 oeuvres présentes sur le territoire national et produites dans les régions germanophones du Saint Empire romain germanique pendant le Moyen Âge

et la Renaissance. Ce travail a consisté en une étude matérielle des peintures sur place, des collectes documentaires et bibliographiques systématiques et des recherches sur les attributions.

Avec des prêts issus de musées parisiens (le musée du Louvre, le musée des Arts Décoratifs, le musée de Cluny…), de musées en région (Orléans, Lyon, Roanne, Marseille, Agen, Grenoble, Moulins, Lille…) et d’églises (Luemschwiller, Marckolsheim, Weyersheim…), chacun des trois musées accueillant un des

Avec des prêts issus de musées parisiens (le musée du Louvre, le musée des Arts Décoratifs, le musée de Cluny…), de musées en région (Orléans, Lyon, Roanne, Marseille, Agen, Grenoble, Moulins, Lille…) et d’églises (Luemschwiller, Marckolsheim, Weyersheim…), chacun des trois musées accueillant un des

trois volets de l’exposition propose ainsi un axe en lien avec ses propres collections et les spécificités culturelles et historiques de son territoire.

A Colmar

La collection de peintures anciennes du Musée Unterlinden émane principalement de l’art à Colmar durant les derniers siècles du Moyen Âge. L’exposition permet, grâce à des prêts généreux provenant de musées et d’églises, de l’inscrire dans le cadre géographique plus large du Rhin supérieur : ce territoire, qui correspond plus ou moins à l’actuelle Alsace, s’étend de part et d’autre du Rhin, des Vosges à la Forêt Noire, et de Strasbourg au Nord à Bâle au Sud ; il abrite des villes riches, au grand dynamisme économique, qui sont autant de grands centres de production artistique : Bâle, Colmar,

Fribourg-en-Brisgau et Strasbourg.

Au niveau de la tribune de la chapelle, un focus est proposé sur la restauration du Retable d’Issenheim (2018-2022) et sur la manière dont elle a permis de

Au niveau de la tribune de la chapelle, un focus est proposé sur la restauration du Retable d’Issenheim (2018-2022) et sur la manière dont elle a permis de

mieux apprécier et comprendre ses exceptionnels panneaux peints et sculptures.

Le volet colmarien de l’exposition s’attache tout d’abord à répondre aux nombreuses questions que les visiteurs d’aujourd’hui peuvent se poser face à de telles oeuvres : comment étaient-elles réalisées aux 15e et 16e siècles ? Quelles fonctions avaient ces peintures considérées aujourd’hui comme des

oeuvres d’art ? Quelle était la nature des relations entre les peintres et leurs commanditaires ? Il invite ensuite ses visiteurs à une exploration stylistique, cherchant à leur faire saisir les spécificités de chaque centre de production, voire de chaque atelier, et les changements qui s’opèrent au fil du temps

dans les goûts des commanditaires et les propositions des artistes.

Un parcours qui livre des clés de compréhension

Le préambule « Comment ? Matériaux et techniques », présente les modalités de création et de restauration des oeuvres. Une première salle, dédiée aux panneaux peints en tant qu’objets, met en évidence les matériaux utilisés par les artistes et les techniques employées.

Le choix de l’essences de bois, la préparation du panneau, la constitution de la couche picturale et l’application de l’or sont ainsi présentés à travers l’exposition de deux panneaux de retable :

• une oeuvre principale, Les Deux rencontres du Christ et de saint Pierre (église Saint-Michel, Weyersheim), autour de laquelle est explicité l’ensemble

du processus

• une secondaire, Le Martyre d’un saint (Musée Unterlinden, Colmar), proposant un focus sur sa restauration et les éléments que celle-ci a

• une secondaire, Le Martyre d’un saint (Musée Unterlinden, Colmar), proposant un focus sur sa restauration et les éléments que celle-ci a

apporté sur l’identification de l’oeuvre et son appartenance à un retable.

Pour quoi faire ? Les fonctions des peintures

Présenté dans la salle d’exposition temporaire, ce premier chapitre dévoile les différentes fonctions et usages des peintures. Principalement religieuses, celles-ci se présentaient sous la forme de retables monumentaux dans les

églises mais aussi sous la forme d’oeuvres de plus petit format destinées à une dévotion personnelle dans les monastères et chez les laïcs.

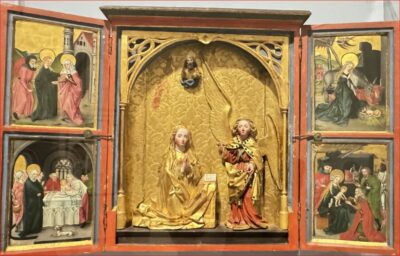

Des retables monumentaux

Le retable germanique à la fin du Moyen Âge

Le terme « retable » désigne une oeuvre peinte ou sculptée (ou les deux) qui se dresse sur l’autel ou à l’arrière de celui-ci. Caractéristiques de l’Europe

chrétienne, les premiers retables conservés datent du 12e siècle. Il n’y a pas d’explication univoque à l’apparition de ce type de mobilier liturgique,

phénomène large et multiforme. Ce qui est indéniable cependant, dans toutes les hypothèses proposées par les historiens et les historiens d’art, c’est

l’importance du rôle des images : un retable est toujours doté d’images et souvent d’images complexes. Elles reflètent et amplifient les significations de la liturgie ; le retable contribue à la véritable mise en scène des

cérémonies religieuses.

Des images pour la dévotion personnelle

Des oeuvres peintes sans l’intermédiaire de l’ Église

La religion joue un rôle encore très important à la fin du Moyen Âge. Elle est au coeur de la vie des hommes et des femmes de cette époque et rythme leur quotidien.

Après les épreuves subies par les populations dans les décennies précédentes (guerres, famines, épidémies), l’Église offre un cadre rassurant où chacun peut trouver une consolation grâce au Christ, à la Vierge et aux saints.

Ces figures servent d’intermédiaire entre les fidèles et Dieu. Cependant, l’Église est également victime de son succès : elle peine à répondre à l’enthousiasme des laïcs les plus exigeants et les plus aisés. Ces derniers aspirent à une foi plus intime et à un rapport direct avec le divin.

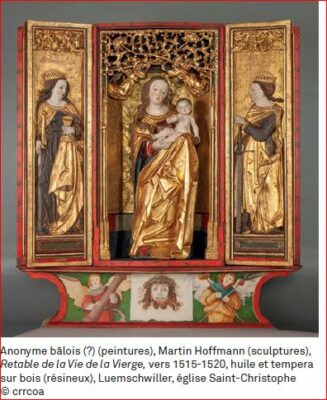

Retable de la Vierge

Retable de la Vierge

Pour quoi et par qui ?

Commanditaires,artistes et ateliers

Ce second chapitre propose de découvrir les différents acteurs de la création d’un retable : sculpteur, peintre, huchier (menuisier), leurs ateliers respectifs (maître/compagnons/apprentis). Le rôle crucial des commanditaires

à l’origine des oeuvres y est également présenté.

Les retables, des oeuvres collectives

À partir des années 1450, on assiste dans la région à un net développement du retable qui gagne en ampleur et en hauteur. Progressivement, les panneaux peints sont compartimentés, encadrés, et les décors se font plus complexes (Caspar Isenmann, Retable de la Passion du Christ, Musée Unterlinden).

Différents corps de métiers tels que des peintres, sculpteurs et huchiers (menuisiers), collaborent à la réalisation de ces ensembles, qui allient peintures et sculptures au sein d’une caisse et d’encadrements mobiles réalisés sur mesure pour les accueillir.

(Retable de la vie de la Vierge, église Saint-Christophe, Luemschwiller).

Le contrat de commande

La demande d’un commanditaire, religieux ou laïc, est le préalable indispensable à toute création artistique d’importance à la fin du Moyen Âge.

L’identité des commanditaires de ces oeuvres n’est cependant pas aussi aisée à déterminer qu’on pourrait le penser. Elle peut être connue, ainsi que la teneur de la commande, grâce aux rares contrats existants qui mentionnent le ou les maître(s) d’ouvrage et le nom du ou des artiste(s) sollicité(s). Ces documents

signés par les deux parties peuvent être laconiques et se réduire au délai imparti, à l’artiste et au paiement.

À l’inverse, le commanditaire précise parfois avec beaucoup de détails ses volontés, la qualité souhaitée, l’iconographie, et peut même exiger un dessin

préparatoire qu’il doit valider avant l’exécution de l’oeuvre. Le contrat de commande du Retable de la Passion du Christ de Caspar Isenmannn est l’un des

rares contrats de commande conservés dans la région du Rhin supérieur à la fin du Moyen Âge.

Caspar Isenmann, Volets du retable de la Passion, 1465, huile et tempera

sur bois (épicéa) © Musée Unterlinden, Colmar.

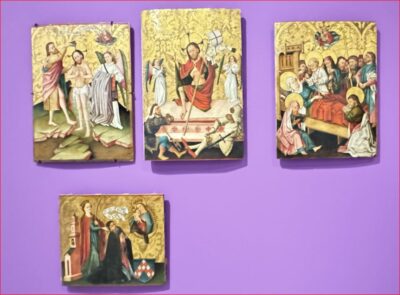

Où et quand ? Centres de production et évolutions picturales

Le troisième chapitre de l’exposition permet de suivre la dynamique artistique de la production picturale dans le Rhin supérieur entre 1450 et 1540 à travers la présentation de plus d’une quarantaine d’oeuvres. Strasbourg, Bâle, Colmar et Fribourg concentrent les principaux ateliers de peintres. Ces derniers travaillent avant tout pour une clientèle locale. Leur carrière est resserrée géographiquement, ce qui atteste d’une forte demande dans la région,

mais entraîne un certain conservatisme dans leurs propositions, probablement pour se conformer aux goûts des commanditaires.

Le programme de recherche mené par l’INHA a permis de recréer des ensembles cohérents d’un point de vue géographique et chronologique (oeuvres produites dans une même région à la même époque, voire dans un même

atelier), et de reconstituer complètement ou en partie des oeuvres qui ont été démembrées.

Vers 1450-1460

Des propositions picturales entre douceur et expressivité

La production peinte de cette époque dans le Rhin Supérieur est caractérisée par une forte permanence des formules iconographiques et des modes de représentations, accompagnées de recherches encore timides sur le rendu plus

naturaliste des volumes des corps et des drapés et de la matérialité des éléments (textiles, armures, bois) ; elle se conforme probablement en cela aux demandes et aux goûts des commanditaires. Des tempéraments artistiques peuvent

néanmoins être distingués, entre douceur pour certains artistes et expressivité pour d’autres, tirant parfois à la caricature.

Dans les années 1420, certaines personnalités émergent et les particularismes régionaux s’exacerbent. Le maître de Rheinfelden actif à Bâle vers 1450, Jost Haller à Strasbourg à la même époque ou Caspar Isenmann à Colmar vers 1460

réalisent des oeuvres narratives avec un sens du détail et de

l’expressivité. (Maître de Rheinfelden, Retable Lösel : Le Baptême du Christ, Dijon, Musée des Beaux-Arts et La Mort de la Vierge, Mulhouse, Musée des Beaux-Arts).

À partir de 1470

Martin Schongauer et comparses

La personnalité du graveur et peintre colmarien Martin Schongauer (vers 1450-1491) émerge dans le paysage artistique du Rhin supérieur. Il propose une synthèse inédite entre innovations flamandes et tradition picturale locale. Ses

figures ont des attitudes délicates et des expressions douces, marquant leur caractère divin, et héritées de peintres locaux de la génération précédente. Toutefois, il sait parfaitement les mettre en volume et les positionner de manière réaliste dans un espace unifié et des compositions complexes. Il offre ainsi des scènes cohérentes, et donc très efficaces.

Par cette stratégie de changement dans la continuité, il séduit des commanditaires locaux importants. Il exerce aussi une large et longue influence sur de nombreux artistes (peintres, graveurs, sculpteurs) dans la région du Rhin supérieur. Mais cette influence s’exerce bien au-delà du territoire grâce à la diffusion de ses nombreuses gravures, d’une qualité exceptionnelle, dans l’Europe entière, grâce à l’imprimerie alors en plein essor.

Un Schongauer a été trouvé dans les réserves du musée.

Un nouveau Dürer

Ce travail de recherche initié par l’INHA a permis de découvrir un 7e Dürer (en France), une crucifixion, identifiée dans un musée de Picardie par Isabelle Dubois Brinkmann, conservatrice en chef du patrimoine.

Vers 1500-1540

L’art singulier de Hans Baldung Grien

Au début du 16e siècle, un autre artiste se distingue : Hans Baldung Grien. Basé à Strasbourg et également actif à Fribourg-en-Brisgau, c’est un peintre à la pratique très personnelle, chez qui coexiste les sujets de tradition médiévale et l’ouverture à de nouveaux thèmes et de nouvelles formes. Il faut mentionner sa maîtrise de l’art du portrait et du paysage, ainsi que sa connaissance du maniérisme italien : cette nouvelle manière de peindre apparaît entre 1515 et 1520 et gagne rapidement l’Europe entière. Elle s’attache à afficher l’artificialité de l’art en poussant parfois jusqu’à l’invraisemblance la maîtrise de l’anatomie (corps étirés, muscles hypertrophiés), en altérant les couleurs et les drapés par rapport à la réalité. Hans Baldung Grien se convertit au protestantisme en 1529 : les commandes religieuses se faisant rares à

Strasbourg (devenue protestante dans les années 1520 et ayant ordonné le retrait des images des églises et couvents en 1530), il adapte sa production pour

continuer à satisfaire et à développer sa clientèle : il se tourne vers les sujets profanes et les portraits tout enexécutant encore des tableaux de dévotion privée.

Des dispositifs de médiation au coeur du parcours

Les dispositifs présentés dans l’exposition s’adressent prioritairement à un jeune public (7-12 ans) pour lui permettre une compréhension de ces oeuvres

d’art ancien à caractère religieux éloignées esthétiquement et iconographiquement de ses références contemporaines.

Ces outils proposent des contenus uniques, ludiques et didactiques, adaptés à ce public, en diversifiant les approches (visuelles, sonores, tactiles…) et les formes.

L’ensemble des dispositifs est accessible en trois langues: français, anglais et allemand

Informations pratiques

Musée Unterlinden

Place Unterlinden – 68000 Colmar

Tél. +33 (0)3 89 20 15 50

info@musee-unterlinden.com

www.musee-unterlinden.com

Horaires d’ouverture

Mercredi au lundi : 9h – 18h

Mardi : fermé

Fermé le 01.01, 01.05, 01.11, 25.12

Partager la publication "Couleur, Gloire et Beauté"

Nous guettions au jour le jour ses publications, d’un optimisme délirant. Elle était toujours attentive à son ancienne fonction de présidente du commerce mulhousien, à sa boutique IMAGINE, aux s’Henriette, ses amies du gang des tricoteuses, du dressoir des copines, de ses voisins commerçants, de l’actualité. Elle nous régalait de

Nous guettions au jour le jour ses publications, d’un optimisme délirant. Elle était toujours attentive à son ancienne fonction de présidente du commerce mulhousien, à sa boutique IMAGINE, aux s’Henriette, ses amies du gang des tricoteuses, du dressoir des copines, de ses voisins commerçants, de l’actualité. Elle nous régalait de

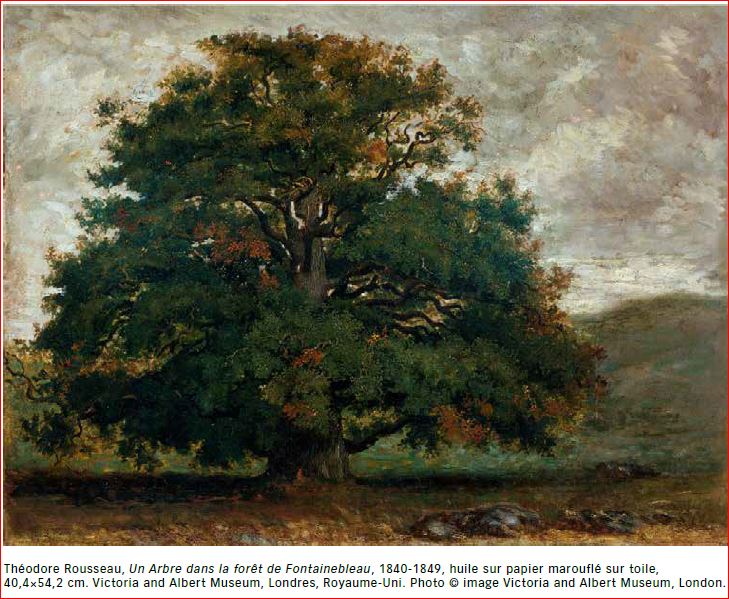

Le parcours de l’exposition suit le fil de la carrière de cet artiste singulier qui s’est toujours positionné à rebours de ses contemporains. La première section évoque son renoncement à la voie académique notamment par le refus d’effectuer le traditionnel voyage en Italie pour parfaire son apprentissage. Rousseau souhaite en effet peindre la nature pour elle-même et non comme décor pour des scènes mythologiques. Il préfère sillonner la France comme en témoignent ses oeuvres de jeunesse : Paysage d’Auvergne, 1830 (musée du Louvre) ; Village en Normandie, 1833 (Fondation Custodia, Collection Frits Lugt) ; Le Mont-Blanc, vu de la Faucille. Effet de tempête, 1834 (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague). Il rapporte de ses voyages de nombreuses études qui montrent son observation attentive du visible : études de troncs, rochers, sous-bois, marais…

Le parcours de l’exposition suit le fil de la carrière de cet artiste singulier qui s’est toujours positionné à rebours de ses contemporains. La première section évoque son renoncement à la voie académique notamment par le refus d’effectuer le traditionnel voyage en Italie pour parfaire son apprentissage. Rousseau souhaite en effet peindre la nature pour elle-même et non comme décor pour des scènes mythologiques. Il préfère sillonner la France comme en témoignent ses oeuvres de jeunesse : Paysage d’Auvergne, 1830 (musée du Louvre) ; Village en Normandie, 1833 (Fondation Custodia, Collection Frits Lugt) ; Le Mont-Blanc, vu de la Faucille. Effet de tempête, 1834 (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague). Il rapporte de ses voyages de nombreuses études qui montrent son observation attentive du visible : études de troncs, rochers, sous-bois, marais…

Millet et Rousseau

Millet et Rousseau En parallèle, une conscience aigüe de la mise en danger des forêts se développe chez les artistes, les critiques et les écrivains dans un contexte d’industrialisation croissante. Les peintres sont les témoins de coupes massives d’arbres et s’en font l’écho. Rousseau souhaite dénoncer ces « crimes » à travers ses oeuvres. Il choisit notamment un titre qui frappe les esprits en reprenant l’épisode biblique du Massacre des innocents,1847 (Collection Mesdag, Pays-Bas)

En parallèle, une conscience aigüe de la mise en danger des forêts se développe chez les artistes, les critiques et les écrivains dans un contexte d’industrialisation croissante. Les peintres sont les témoins de coupes massives d’arbres et s’en font l’écho. Rousseau souhaite dénoncer ces « crimes » à travers ses oeuvres. Il choisit notamment un titre qui frappe les esprits en reprenant l’épisode biblique du Massacre des innocents,1847 (Collection Mesdag, Pays-Bas) qui représente une scène d’abattage d’arbres en forêt. En 1852, Rousseau se fait le porte-voix de la forêt au nom de tous les artistes qui la peignent et écrit au comte de Morny, ministre de l’Intérieur de l’époque. Son combat trouve sa résolution dans la création, en 1853, de la première réserve naturelle au monde, sous le nom de «réserve artistique», officialisée en 1861. En fin de parcours, une frise chronologique retrace l’histoire de la forêt de Fontainebleau et de sa sauvegarde du début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, rappelant l’apport décisif de Rousseau, au nom de l’art, dans l’émergence d’une conscience écologique.

qui représente une scène d’abattage d’arbres en forêt. En 1852, Rousseau se fait le porte-voix de la forêt au nom de tous les artistes qui la peignent et écrit au comte de Morny, ministre de l’Intérieur de l’époque. Son combat trouve sa résolution dans la création, en 1853, de la première réserve naturelle au monde, sous le nom de «réserve artistique», officialisée en 1861. En fin de parcours, une frise chronologique retrace l’histoire de la forêt de Fontainebleau et de sa sauvegarde du début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, rappelant l’apport décisif de Rousseau, au nom de l’art, dans l’émergence d’une conscience écologique.

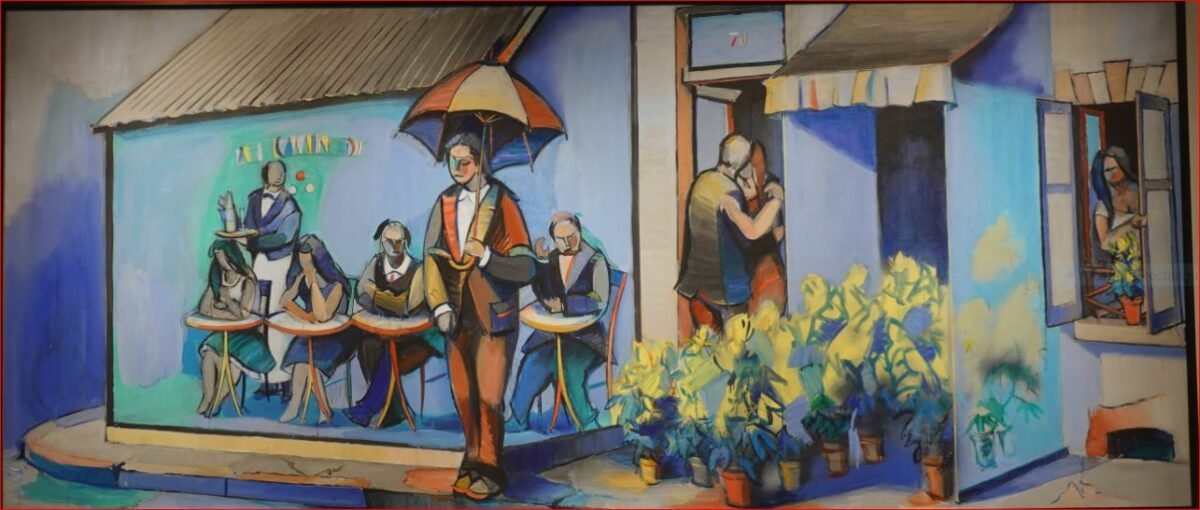

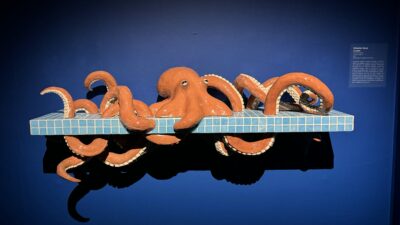

Agathe Brahami-Ferron puise ainsi dans ses souvenirs de vacances pour créer des oeuvres pleines d’humanité, de couleur et de vie.

Agathe Brahami-Ferron puise ainsi dans ses souvenirs de vacances pour créer des oeuvres pleines d’humanité, de couleur et de vie. La mer : la liberté se compose de 8 modules en céramique qui mettent en

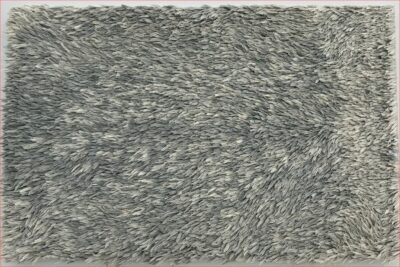

La mer : la liberté se compose de 8 modules en céramique qui mettent en Virga est une oeuvre captivante de l’artiste

Virga est une oeuvre captivante de l’artiste

Weronika Lucinska

Weronika Lucinska Dans une démarche visant à instaurer un dialogue entre la nature et l’architecture, les céramiques de

Dans une démarche visant à instaurer un dialogue entre la nature et l’architecture, les céramiques de

Ce casque de scaphandre à taille

Ce casque de scaphandre à taille

Elena Filipovic (née en 1972) rejoint le Kunstmuseum après plus de neuf ans en tant que directrice et commissaire de la Kunsthalle Basel, où elle a organisé plus de soixante-dix expositions, et suite à son mandat de commissaire principale du WIELS, Bruxelles de 2008 à 2014. Elle a été commissaire du Pavillon croate de la Biennale d’art de Venise en 2022 et a été co-commissaire, avec Adam Szymczyk, de When Things Cast No Shadow, le 5e Berlin

Elena Filipovic (née en 1972) rejoint le Kunstmuseum après plus de neuf ans en tant que directrice et commissaire de la Kunsthalle Basel, où elle a organisé plus de soixante-dix expositions, et suite à son mandat de commissaire principale du WIELS, Bruxelles de 2008 à 2014. Elle a été commissaire du Pavillon croate de la Biennale d’art de Venise en 2022 et a été co-commissaire, avec Adam Szymczyk, de When Things Cast No Shadow, le 5e Berlin

L’expérience des spectateurs est également minutieusement pensée, du placement des caméras et des séquences filmées par des drones aux plateformes de diffusion en ligne, en passant par la configuration et les sensations procurées par un stade.

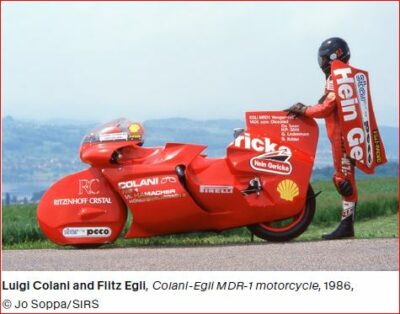

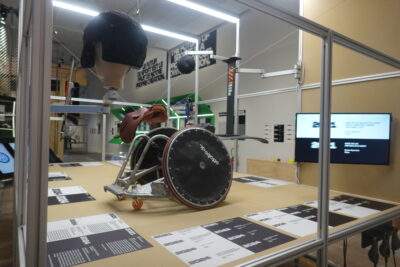

L’expérience des spectateurs est également minutieusement pensée, du placement des caméras et des séquences filmées par des drones aux plateformes de diffusion en ligne, en passant par la configuration et les sensations procurées par un stade. S’ouvrant sur une représentation classique de l’athlète (le Discobole) et sur la notion de superhéros ou de super-athlète, l’exposition couvre un riche ensemble de sujets illustrant la relation synergique entre le sport et le design. Les objets présentés vont de l’architecture des stades (Temporary Autonomous Zone, Didier Faustino, 2004/2023) aux symboles de l’impact social et

S’ouvrant sur une représentation classique de l’athlète (le Discobole) et sur la notion de superhéros ou de super-athlète, l’exposition couvre un riche ensemble de sujets illustrant la relation synergique entre le sport et le design. Les objets présentés vont de l’architecture des stades (Temporary Autonomous Zone, Didier Faustino, 2004/2023) aux symboles de l’impact social et (Atlas le robot humanoïde, Boston Dynamics, 2018), les impératifs environnementaux (Gravel Lugged Frame Build Kit, Bamboo Bicycle Club, 2012), l’impression 3D (1827 F BIONIC biathlon rifle, Anschütz, 2022), la production d’équipements ultra-personnalisés (ensemble Versa Foot + Moto Knee Prosthetic Leg, Mike Schulz), l’e-sport (g.Nautilus RESEARCH (casque EEG utilisé pour les interfaces cerveau-ordinateur), g.tec medical engineering GmbH, 2017), le dopage technologique (Speedo LZR Racer fastskin racer back swimsuit, Speedo and Mectex in collaboration with NASA, 2008), l’entraînement (aiScout, ai.io, 2023), et bien d’autres sujets.

(Atlas le robot humanoïde, Boston Dynamics, 2018), les impératifs environnementaux (Gravel Lugged Frame Build Kit, Bamboo Bicycle Club, 2012), l’impression 3D (1827 F BIONIC biathlon rifle, Anschütz, 2022), la production d’équipements ultra-personnalisés (ensemble Versa Foot + Moto Knee Prosthetic Leg, Mike Schulz), l’e-sport (g.Nautilus RESEARCH (casque EEG utilisé pour les interfaces cerveau-ordinateur), g.tec medical engineering GmbH, 2017), le dopage technologique (Speedo LZR Racer fastskin racer back swimsuit, Speedo and Mectex in collaboration with NASA, 2008), l’entraînement (aiScout, ai.io, 2023), et bien d’autres sujets.

À la fois lieu de vie, de création et de présentation de son travail, cet atelier est conçu par l’artiste comme une oeuvre en soi et légué à sa mort à l’État français. Cet ensemble exceptionnel forme la matrice de l’exposition, complété de prêts majeurs de collections internationales.

À la fois lieu de vie, de création et de présentation de son travail, cet atelier est conçu par l’artiste comme une oeuvre en soi et légué à sa mort à l’État français. Cet ensemble exceptionnel forme la matrice de l’exposition, complété de prêts majeurs de collections internationales.

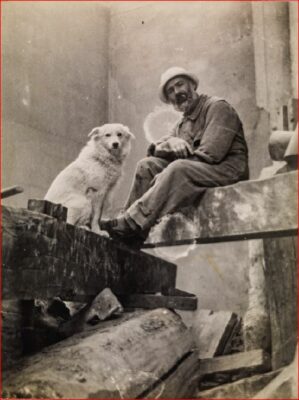

« Constantin Brancusi habite un atelier de pierre dans l’impasse Ronsin, rue de Vaugirard.

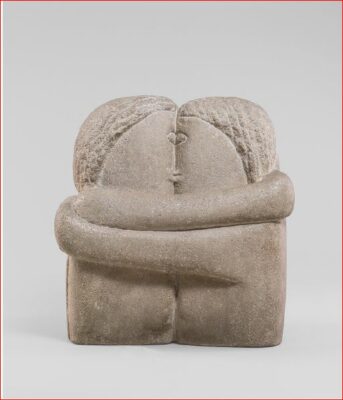

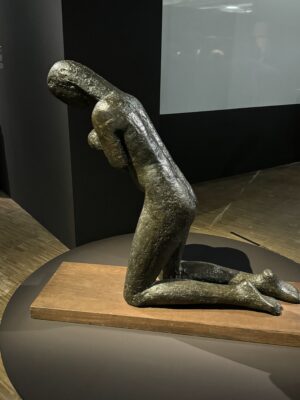

« Constantin Brancusi habite un atelier de pierre dans l’impasse Ronsin, rue de Vaugirard. La puissante figure du maître fait office de repoussoir pour le jeune sculpteur. En 1907-1908, trois oeuvres majeures, Le Baiser, La Sagesse de la Terre et La Prière, montrent sa volonté de trouver sa propre voie. Brancusi rompt avec le modelage pour privilégier la taille directe.

La puissante figure du maître fait office de repoussoir pour le jeune sculpteur. En 1907-1908, trois oeuvres majeures, Le Baiser, La Sagesse de la Terre et La Prière, montrent sa volonté de trouver sa propre voie. Brancusi rompt avec le modelage pour privilégier la taille directe.

Dans ses photographies, l’artiste se met lui-même en scène au travail, taillant, sciant ou modelant. Après la Seconde Guerre mondiale, s’il arrête quasiment de sculpter, il déplace, regroupe et combine sans cesse ses oeuvres. Quand une oeuvre est vendue, il la remplace par son tirage en plâtre ou en bronze pour conserver l’unité de l’ensemble. C’est à l’intérieur de ce lieu, à la fois musée de sa création et oeuvre en soi, que Brancusi impose sa vision d’un environnement total. À son décès en 1957, Brancusi lègue à l’État français son atelier, à charge pour celui-ci de le reconstituer. L’ensemble est installé d’abord de manière partielle au Palais de Tokyo puis intégralement au Centre Pompidou. L’un des quatre espaces de l’atelier, celui avec les outils, est reconstitué au coeur de l’exposition. (ci-dessus)

Dans ses photographies, l’artiste se met lui-même en scène au travail, taillant, sciant ou modelant. Après la Seconde Guerre mondiale, s’il arrête quasiment de sculpter, il déplace, regroupe et combine sans cesse ses oeuvres. Quand une oeuvre est vendue, il la remplace par son tirage en plâtre ou en bronze pour conserver l’unité de l’ensemble. C’est à l’intérieur de ce lieu, à la fois musée de sa création et oeuvre en soi, que Brancusi impose sa vision d’un environnement total. À son décès en 1957, Brancusi lègue à l’État français son atelier, à charge pour celui-ci de le reconstituer. L’ensemble est installé d’abord de manière partielle au Palais de Tokyo puis intégralement au Centre Pompidou. L’un des quatre espaces de l’atelier, celui avec les outils, est reconstitué au coeur de l’exposition. (ci-dessus) Chez Brancusi, la simplification des formes et la suppression des détails sont paradoxalement sources d’ambiguïté. Dès 1909, l’artiste entame une réflexion sur le motif du torse féminin.

Chez Brancusi, la simplification des formes et la suppression des détails sont paradoxalement sources d’ambiguïté. Dès 1909, l’artiste entame une réflexion sur le motif du torse féminin.

Chacune se distingue par quelques signes élémentaires : yeux en amandes, chignon, bouclettes… Travaillant sans modèle, préférant reconstruire la figure de mémoire, Brancusi pose à travers ses portraits la question de la ressemblance et de la représentation.

Chacune se distingue par quelques signes élémentaires : yeux en amandes, chignon, bouclettes… Travaillant sans modèle, préférant reconstruire la figure de mémoire, Brancusi pose à travers ses portraits la question de la ressemblance et de la représentation. Le motif de l’oiseau, qui comporte plus de trente variantes en marbre, bronze et plâtre, occupe Brancusi pendant trois décennies. Initiées en 1910, les Maïastras au corps bombé, cou allongé et bec grand ouvert font référence à un oiseau fabuleux des contes populaires roumains.

Le motif de l’oiseau, qui comporte plus de trente variantes en marbre, bronze et plâtre, occupe Brancusi pendant trois décennies. Initiées en 1910, les Maïastras au corps bombé, cou allongé et bec grand ouvert font référence à un oiseau fabuleux des contes populaires roumains. Vers 1930, le maharajah d’Indore lui commande deux Oiseaux pour un temple en Inde qui restera à l’état de projet. Ce caractère sacré, transcendant, transparaît dans le sous-titre de l’exemplaire exposé à New York en 1933 :

Vers 1930, le maharajah d’Indore lui commande deux Oiseaux pour un temple en Inde qui restera à l’état de projet. Ce caractère sacré, transcendant, transparaît dans le sous-titre de l’exemplaire exposé à New York en 1933 :

Brancusi a toujours nourri l’espoir de réaliser des oeuvres monumentales, comme en témoigne la reprise inlassable du motif du Baiser, stylisé et développé à l’échelle architecturale, sous forme de colonne et de porte. Une première occasion s’offre à lui en 1926, quand il plante sa Colonne sans fin dans le jardin de son ami Edward Steichen à Voulangis.

Brancusi a toujours nourri l’espoir de réaliser des oeuvres monumentales, comme en témoigne la reprise inlassable du motif du Baiser, stylisé et développé à l’échelle architecturale, sous forme de colonne et de porte. Une première occasion s’offre à lui en 1926, quand il plante sa Colonne sans fin dans le jardin de son ami Edward Steichen à Voulangis.

Les céramiques d’Alev Ebüzziya Siesbye, comme en apesanteur,

Les céramiques d’Alev Ebüzziya Siesbye, comme en apesanteur,

Le souffle de l’architecte tente de donner un aperçu, aussi

Le souffle de l’architecte tente de donner un aperçu, aussi