Artemisia Gentileschi (1593 – vers 1656),

Esther et Assuérus, vers 1628, huile sur toile, 208,3 x 273,7 cm,

New York, The Metropolitan Museum of Art,

Gift of Elinor Dorrance Ingersoll, 1969

crédit : courtesy of the Metropolitan Museum of ArtAu Musée

Jacquemart-André, jusqu'au 3 août 2025

COMMISSARIAT

Patrizia Cavazzini est chercheuse associée à la British School de Rome, conseillère de l’American Academy et membre du comité scientifique de la Galerie Borghèse.

Maria Cristina Terzaghi est professeur titulaire en histoire de l’art moderne à l’université de Roma Tre

Pierre Curie est Conservateur général du patrimoine. Spécialiste de peinture italienne et espagnole du XVIIe siècle,

Pierre Curie est conservateur du musée Jacquemart-André depuis janvier 2016 et co-commissaire de toutes ses expositions.

PRODUCTION ET RÉALISATION

Emmanuelle Lussiez, Directrice des expositions de Culturespaces

Milly Passigli, Directrice déléguée de la programmation des expositions

SCÉNOGRAPHIE

Hubert le Gall, sculpteur, designer et scénographe français

Le propos

Le Musée Jacquemart-André met à l’honneur du 19 mars au 3 août 2025 l’artiste romaine Artemisi Gentileschi (1593 – vers 1656). Personnalité au destin hors norme, cette protagoniste de la peinture caravagesque est l’une des rares artistes femmes de l’époque moderne ayant connu de son vivant une gloire internationale et qui put vivre de sa peinture. À travers une quarantaine de tableaux, réunissant aussi bien des chefs-d’œuvre reconnus de l’artiste, des toiles d’attribution récente, ou des peintures rarement montrées en dehors de leur lieu de conservation habituel, cette exposition met en valeur le rôle d’Artemisia Gentileschi dans l’histoire de l’art du XVIIe siècle.

Artemisia Gentileschi, Vénus endormie, vers 1626, 96,5 x 143,8 cm,

Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, Adolph D. and Wilkins C. Williams FundL’exposition tend notamment à démontrer la profonde originalité de son oeuvre, de son parcours et de son identité, qui demeurent encore aujourd’hui une source d’inspiration et de fascination. L’histoire d’Artemisia traverse les siècles, et la lecture que l’on peut faire de son oeuvre – reflet de son vécu et

de sa résilience – s’avère intemporelle et universelle.

Née à Rome en 1593, la jeune Artemisia se forme auprès de son père, Orazio Gentileschi (1563- 1639), artiste d’origine toscane influencé par Caravage, et témoigne très vite d’un talent singulier pour la peinture. Adulte, elle mène une brillante carrière, gagnant une renommée internationale et des commandes dans toute l’Europe, jusqu’à la cour de Charles Ier d’Angleterre où elle rejoint son père en 1638. Malgré le succès flamboyant qu’elle avait connu de son vivant, Artemisia tombe dans l’oubli vers la fin du XVIIIe siècle. Il faudra attendre le XXe siècle pour que son oeuvre soit de nouveau appréciée à sa juste valeur.

Sa formation initiale avec son père Orazio, fondamentale pour comprendre son art, ainsi que l’impact fort de Caravage, sont mis en exergue dans l’exposition, notamment grâce à des prêts exceptionnels, tels que l’imposante Suzanne et les vieillards (Pommersfelden, Schloss Weissenstein), sa première œuvre signée et datée,

– “Suzanne et le vieillards”.

Huile sur toile, H. 1,70 ; L. 1,19.

Pommersfelden, Graf v. Schönborn’sche Slg.

et le Couronnement d’épines de Caravage (collection de la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.). Dès ses débuts, Artemisia fait preuve d’une capacité unique à saisir la psychologie de ses personnages, dans des compositions à la puissance explosive, qui contrastent avec l’élégance lyrique d’Orazio.

L’analyse de l’œuvre d’Artemisia Gentileschi est difficilemment séparable de celle de son destin, même s’il serait réducteur de comprendre son art uniquement à la lueur de sa vie. En 1611, son existence bascule : le peintre Agostino Tassi, employé par son père Orazio afin de lui enseigner la perspective, la viole. Refusant d’épouser la jeune fille en guise de réparation, Agostino Tassi se voit intenter un procès par Orazio Gentileschi, au cours duquel Artemisia est torturée afin de prouver la véracité de ses accusations. Les Gentileschi gagnent le procès mais Tassi, malgré sa condamnation à cinq ans d’exil, fut protégé par le pape Paul V Borghèse et put rapidement revenir à Rome. La manière dont Artemisia surmonta cette épreuve révèle sa résilience, son courage et sa détermination.

À l’issue du procès, Artemisia épouse un Florentin et part s’installer à Florence. Elle atteint la pleine émancipation et la célébrité à cette époque, au cours de laquelle elle développe aussi bien ses compétences techniques que son érudition. Grâce aux relations qu’elle établit à Florence, elle développe

plus tard un réseau international de commanditaires. Durant ces années, elle peint notamment avec d’autres artistes le plafond de la Casa Buonarroti, maison dédiée à la mémoire de Michel-Ange par son descendant, dont deux panneaux sont exceptionnellement présentés dans l’ exposition.

Artemisia joue avec sa propre image et ses autoportraits, comme la célèbre Joueuse de luth du Wadsworth Atheneum Museum of Art (Hartford),

qui lui font notamment gagner la confiance du grand-duc Cosme II de Médicis, qui lui commande bientôt des œuvres monumentales, aujourd’hui perdues. Son talent de portraitiste, loué par ses contemporains, constitue un point central de l’exposition qui présente une série de portraits, dont certains ont été récemment découverts.

qui lui font notamment gagner la confiance du grand-duc Cosme II de Médicis, qui lui commande bientôt des œuvres monumentales, aujourd’hui perdues. Son talent de portraitiste, loué par ses contemporains, constitue un point central de l’exposition qui présente une série de portraits, dont certains ont été récemment découverts.

Artemisia Gentileschi puise par ailleurs son inspiration dans les thèmes bibliques et littéraires pour mettre en avant des sujets féminins et héroïques, qu’elle représente avec une rare empathie. Parfois, elle les dote d’un pouvoir de séduction unique dont elle a bien conscience ; les nus féminins peints par

une femme étaient à l’époque rares et très recherchés par les amateurs d’art. Une partie importante de l’exposition est ainsi consacrée au duel symbolique d’Éros et Thanatos, crucial dans l’art et la culture du baroque et véritablement central dans l’œuvre d’Artemisia Gentileschi.

Plusieurs représentations de Judith et Holopherne, sont illustrées dans l’exposition, comme la Judith et sa servante de la Galerie des Offices (Florence), qui appartint aux Médicis.

La scène monumentale d’Esther et Assuérus du Metropolitan Museum de New York est un autre exemple significatif de l’importance de cette thématique de l’héroïsme au féminin dans l’œuvre d’Artemisia Gentileschi.

La scène monumentale d’Esther et Assuérus du Metropolitan Museum de New York est un autre exemple significatif de l’importance de cette thématique de l’héroïsme au féminin dans l’œuvre d’Artemisia Gentileschi.

Aujourd’hui, notamment depuis les années 1970 et l’émergence d’une histoire de l’art féministe, la figure d’Artemisia Gentileschi continue de fasciner. À son époque, il était difficile pour les femmes aspirant à devenir peintres de surmonter les limites imposées à leur sexe. Dans des circonstances très

contraignantes, Artemisia, presque illettrée dans sa jeunesse, réinventant son style et se réinventant elle même à plusieurs reprises, finit par être considérée comme une savante, détentrice d’une « belle main qui manie si bien le pinceau et la plume qu’elle confère l’immortalité » (Pietro della Valle). Elle entretient

au cours de sa vie une correspondance nourrie avec des personnalités importantes, des souverains, notamment François Ier d’Este, duc de Modène, ou encore des hommes de science, comme Galilée et Cassiano dal Pozzo.

Célébrée dans une gravure de Jérôme David comme un « miracle dans la peinture », Artemisia Gentileschi sut tirer parti de son talent et de son intelligence pour gagner une indépendance exceptionnelle, et pour laisser à la postérité un formidable héritage, par l’exemple même de sa vie et

de son œuvre. Sa personnalité audacieuse et entreprenante ne correspondait en outre certainement pas aux attentes de la société de son époque, et si sa condition féminine n’est pas déterminante dans l’appréciation de son œuvre, Artemisia Gentileschi n’en était pas moins en contact avec des personnalités

et des milieux qui débattaient la place des femmes dans la société. Farouchement indépendante, volontaire et habile dans ses affaires, elle a tracé son propre chemin, nous laissant une peinture brillante, séduisante et dont la puissance gagne à être redécouverte.

Madeleine pénitente

Informations pratiques

Musée Jacquemart-André, propriété de l’Institut de France

158, bd Haussmann – 75008 Paris

Téléphone : 01 45 62 11 59

Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 22h et les samedis et dimanches de 10h à 19h.

Le restaurant – salon de thé Le Nélie est ouvert du lundi au jeudi de 11h45 à 18h.

Le vendredi de 11h45 à 22h – afterwork à partir de 18h – et les samedis et dimanches de 11h à 19h.

Brunch les samedis et dimanches de 11h à 14h30. Dernière admission au café à 17h30.

En période d’exposition, nocturnes les dimanches jusqu’à 19h et les vendredis jusqu’à 22h.

La librairie-boutique culturelle est ouverte selon les horaires du musée

Accès

Le Musée se situe à quelques pas des Champs-Élysées et des grands magasins.

En métro : Lignes 9 et 13, stations Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe du Roule

En RER : Ligne A, station Charles de Gaulle-Étoile

En bus : Lignes 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93

Partager la publication "Artemisia, Héroïne de l’art"

Quatre ans plus tard, Jacob Meyer a toutefois fait

Quatre ans plus tard, Jacob Meyer a toutefois fait

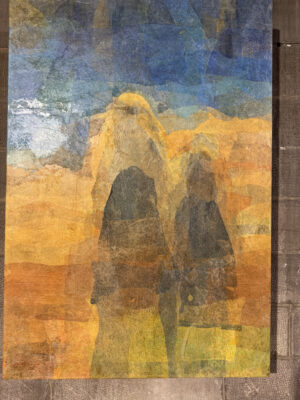

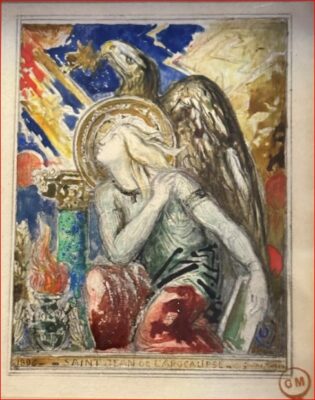

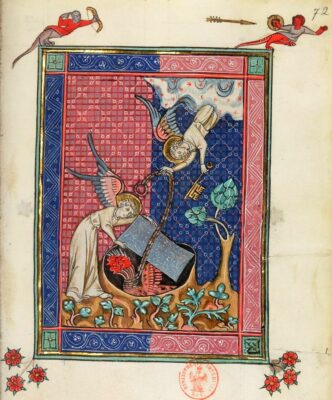

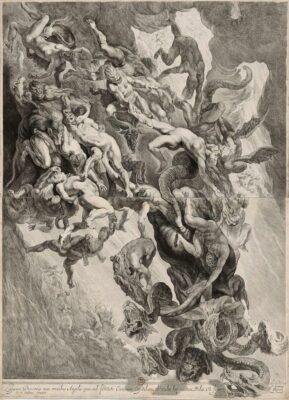

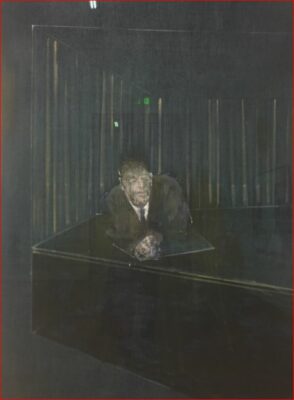

Atombombe Miriam Cahn

Atombombe Miriam Cahn Du Moyen Âge à notre époque, l’exposition traverse cet imaginaire en montrant certains des plus prestigieux manuscrits de l’Apocalypse de Jean, des fragments rarement présentés de la célèbre tenture de tapisseries d’Angers, ou la fameuse suite de gravures de Dürer consacrées au texte, mais aussi de nombreux chefs-d’œuvre, tableaux, sculptures, photographies, installations, livres rares, extraits de films, venant des collections de la Bibliothèque comme des plus grandes collections françaises et européennes, publiques et privées (Centre Pompidou, musée d’Orsay, British Museum, Victoria and Albert Museum, etc.).

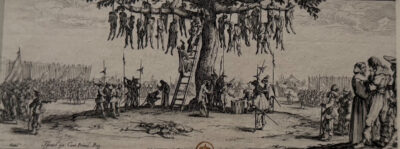

Du Moyen Âge à notre époque, l’exposition traverse cet imaginaire en montrant certains des plus prestigieux manuscrits de l’Apocalypse de Jean, des fragments rarement présentés de la célèbre tenture de tapisseries d’Angers, ou la fameuse suite de gravures de Dürer consacrées au texte, mais aussi de nombreux chefs-d’œuvre, tableaux, sculptures, photographies, installations, livres rares, extraits de films, venant des collections de la Bibliothèque comme des plus grandes collections françaises et européennes, publiques et privées (Centre Pompidou, musée d’Orsay, British Museum, Victoria and Albert Museum, etc.). (Les grandes misères de la guerre –

(Les grandes misères de la guerre –

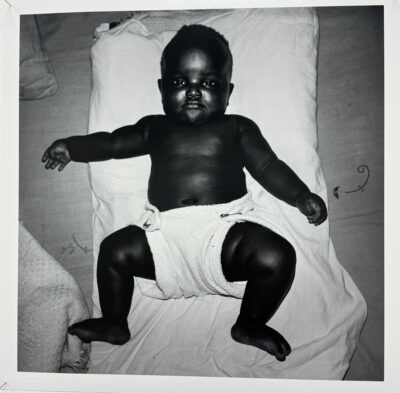

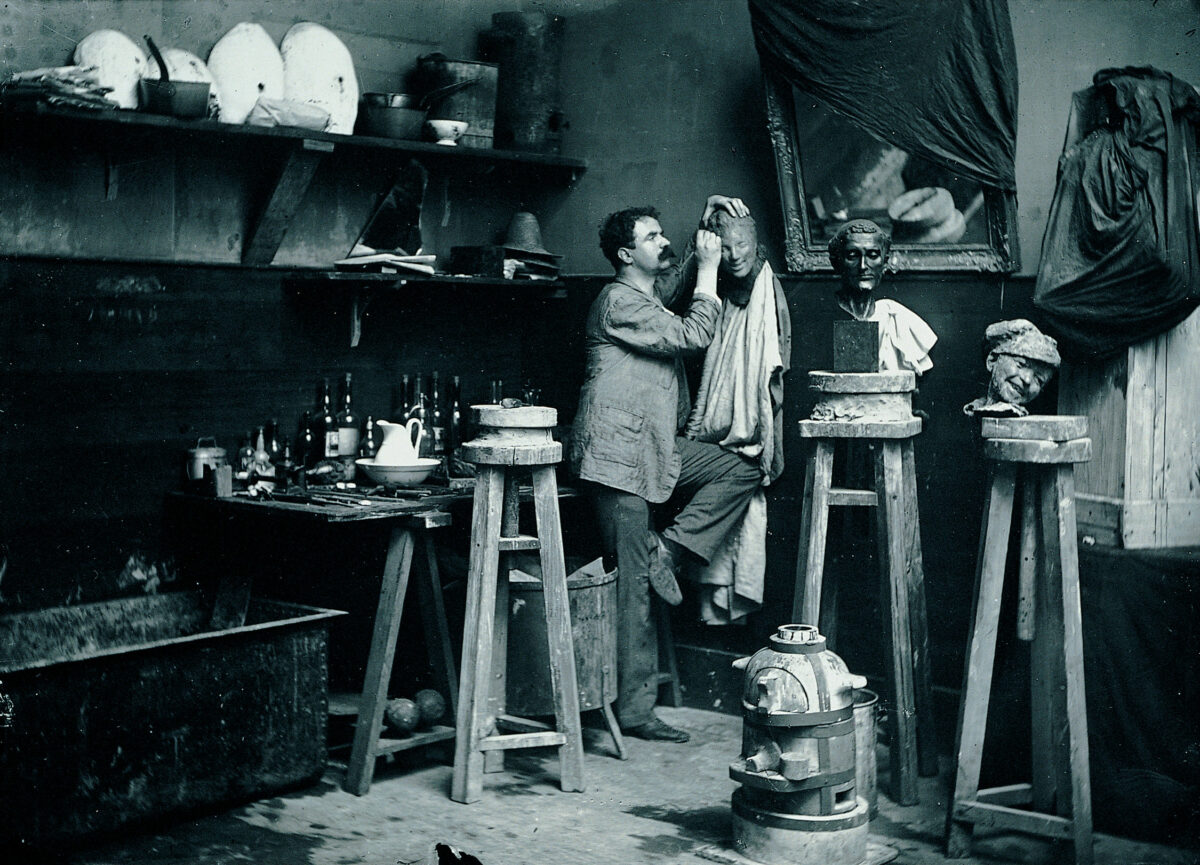

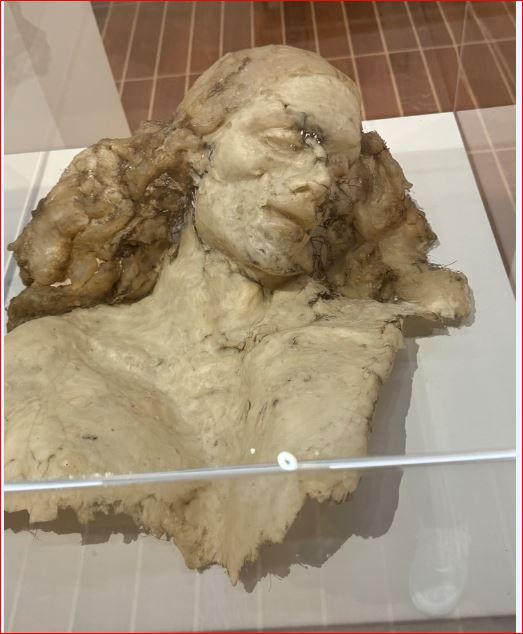

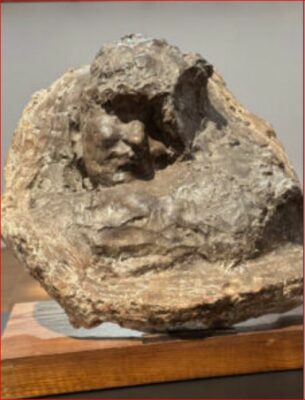

Medardo Rosso, enfant juif2

Medardo Rosso, enfant juif2

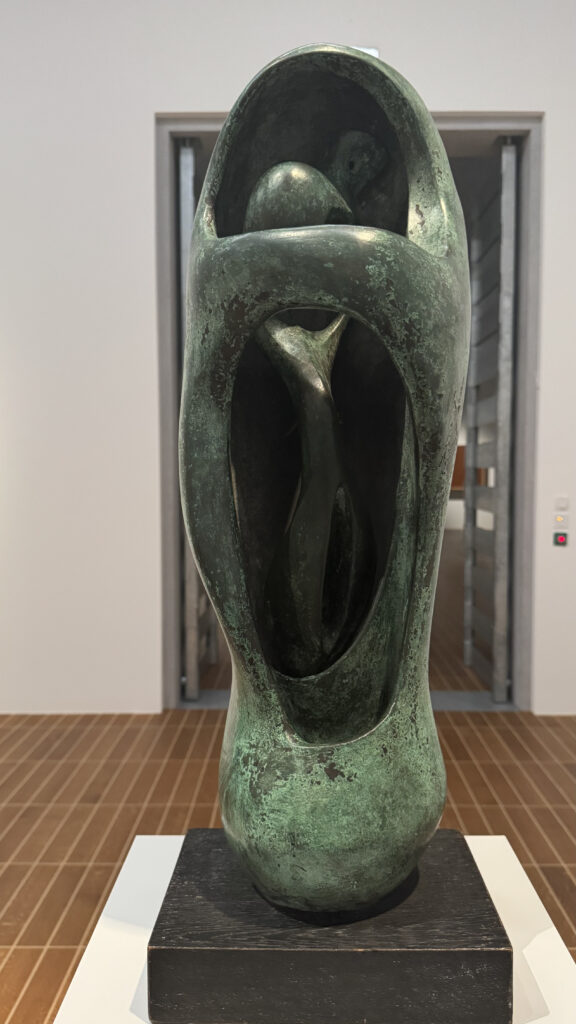

Louise Bourgeois

Louise Bourgeois

L’exposition s’accompagne de la parution d’une publication consacrée à Medardo Rosso, la plus complète à ce jour. Elle réunit des essais de Jo Applin, Heike Eipeldauer, Georges Didi-Huberman, Megan R. Luke, Nina Schallenberg, Francesco Stocchi et Matthew S. Witkovsky.

L’exposition s’accompagne de la parution d’une publication consacrée à Medardo Rosso, la plus complète à ce jour. Elle réunit des essais de Jo Applin, Heike Eipeldauer, Georges Didi-Huberman, Megan R. Luke, Nina Schallenberg, Francesco Stocchi et Matthew S. Witkovsky.

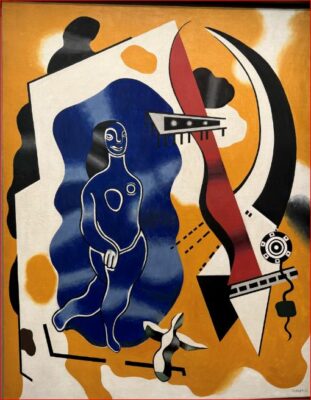

Fernand Léger, la Danseuse bleue

Fernand Léger, la Danseuse bleue

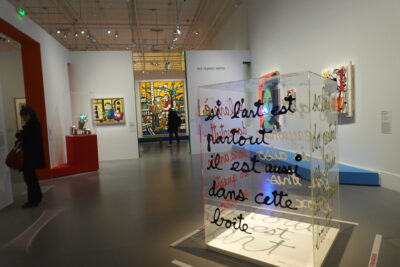

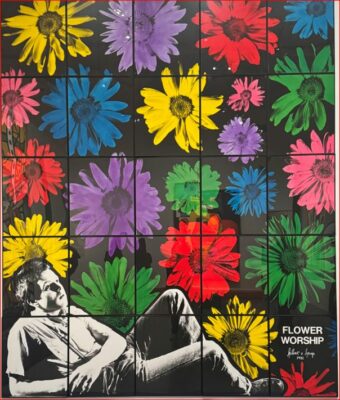

Gilbert & George

Gilbert & George

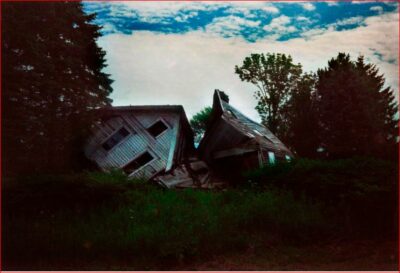

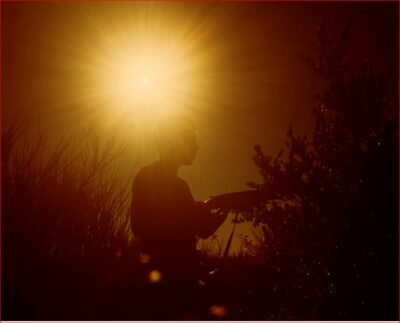

Ce projet est réalisé avec le soutien du Centre Photographique Rouen

Ce projet est réalisé avec le soutien du Centre Photographique Rouen

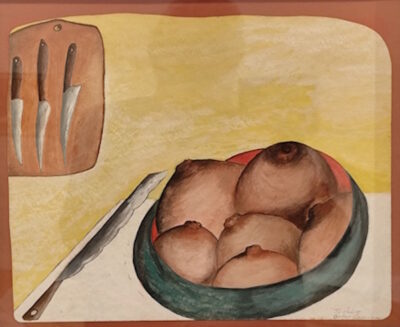

Gypsy Rose Lee, S.T. (plat avec seins), vers 1948/52, gouache sur papier, photo de l’auteur

Gypsy Rose Lee, S.T. (plat avec seins), vers 1948/52, gouache sur papier, photo de l’auteur

Leonora Carrington, The Horses of Lord Candlestick, 1938, huile sur toile, 35.5x46cm

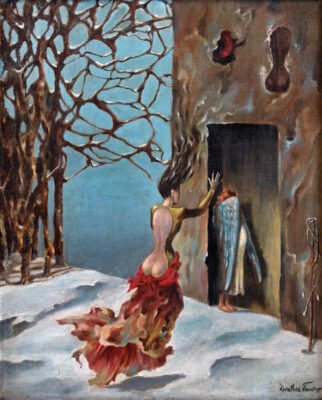

Leonora Carrington, The Horses of Lord Candlestick, 1938, huile sur toile, 35.5x46cm Dorothea Tanning, Spanish Customs, 1943, huile sur toile, 25.4×20.3cm

Dorothea Tanning, Spanish Customs, 1943, huile sur toile, 25.4×20.3cm