Georges de La Tour

Le Nouveau-Né, vers 1647-1648, huile sur toile,

Musée des Beaux-Arts de Rennes

Jusqu'au 25 janvier 2026, le Musée Jacquemart-André consacre une exposition inédite à Georges de La Tour (1593-1652), offrant un regard renouvelé sur l’œuvre rare et lumineuse de l’un des plus grands peintres français du XVIIe siècle.

COMMISSARIAT

Dr. Gail Feigenbaum est spécialiste de l’art italien et français du début de l’époque moderne

Pierre Curie est conservateur général du patrimoine.

PRODUCTION ET RÉALISATION

Emmanuelle Lussiez, Directrice des expositions de Culturespaces

Milly Passigli, Directrice déléguée de la programmation des expositions

Bernadette Roux, Responsable des expositions du Musée Jacquemart-André

Livia Lérès et Domitille Séchet pour l’iconographie au sein de Culturespaces

SCÉNOGRAPHIE

Hubert le Gall, sculpteur, designer et scénographe français

L’exposition du Musée Jacquemart-André propose une relecture de la carrière de Georges de La Tour en tentant d’éclairer les interrogations qui entourent encore son œuvre et son parcours. Malgré la rareté des originaux parvenus jusqu’à nous, l’art de Georges de La Tour a laissé une empreinte profonde dans l’histoire de l’art. Par son naturalisme subtil, l’épure formelle de ses compositions et leur intensité spirituelle, il a su créer un langage pictural d’une grande puissance émotionnelle, capable de traverser les siècles. Cette

exposition offre ainsi l’occasion de redécouvrir l’un des artistes les plus fascinants du Grand Siècle, dans toute la richesse et la complexité de son œuvre.

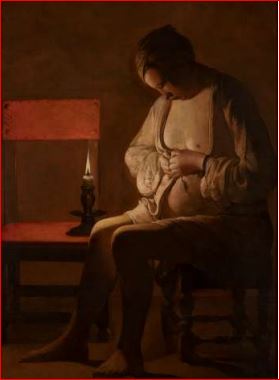

Georges de La Tour, La Femme à la puce,

Georges de La Tour, La Femme à la puce,

vers 1632-1635, huile sur toile, 123,3 x 89 cm,

Nancy, Musée lorrain – Palais des ducs de Lorraine

© Palais des ducs de Lorraine – Musée Lorrain,

Nancy / photo. Thomas Clot

Né à Vic-sur-Seille, dans le duché indépendant de Lorraine, Georges de La Tour mena une brillante carrière, travaillant pour de prestigieux mécènes et collectionneurs, comme les ducs de Lorraine, le cardinal Richelieu

et en tant que peintre ordinaire du roi Louis XIII. Dans le contexte violent de la guerre de Trente Ans, sa maison et son atelier à Lunéville furent détruits en 1638, et Georges de La Tour choisit de se rapprocher de Paris et

du pouvoir : il offrit notamment au roi Louis XIII un tableau nocturne représentant Saint Sébastien (aujourd’hui perdu), que le souverain aurait tant apprécié qu’il fit retirer tous les autres tableaux de sa chambre pour ne

conserver que celui-ci.

Malgré la gloire et le succès connus de son vivant, Georges de La Tour tomba dans l’oubli après son décès en 1652. Il faut attendre les années 1910 et l’entre-deux-guerres pour que son œuvre soit redécouverte par les historiens de l’art, lui permettant près de trois siècles après sa mort de retrouver la place qui lui revient parmi les plus grands peintres français du XVIIe siècle.

Georges de La Tour, Le Souffleur à la pipe, 1646,

huile sur toile, 70,8 x 61,5 cm, Tokyo Fuji Art Museum

©Tokyo Fuji Art Museum Image Archives/DNPartcom

Rassemblant une trentaine de toiles et d’œuvres graphiques prêtées par des collections publiques et privées françaises et étrangères, l’exposition adopte une approche thématique destinée à cerner l’originalité de Georges de La Tour. Le parcours explore ses sujets de prédilection — scènes de genre, figures de saints pénitents, effets de lumière artificielle — tout en replaçant sa vie et son œuvre dans le contexte plus large du caravagisme européen, notamment celui de l’influence des caravagesques français, lorrains et hollandais. Plutôt qu’une imitation directe des leçons de Caravage, la singularité de l’œuvre de Georges de La Tour tient à son interprétation personnelle du clair-obscur, nourrie par un réalisme radical et une intense spiritualité qui donnent à ses compositions une modernité intemporelle.

L’EXPOSITION EN 5 ŒUVRES PHARES

Le Nouveau-Né illustre avec une intensité rare la manière dont Georges de La Tour transcende une scène domestique par la seule force de la lumière. S’il s’agit à première vue d’une simple scène de maternité, tout dans la composition invite à sa lecture spirituelle – à tel point que l’on ne peut s’empêcher d’y voir une représentation de la Vierge, de sainte Anne et de l’Enfant Jésus. Georges de La Tour évite tout attribut religieux explicite, à l’exception de la lumière qui

semble émaner autant du nourrisson que de la flamme elle-même, comme si la divinité s’y révélait.

Georges de La Tour

Georges de La Tour

La Madeleine pénitente, vers 1635-1640, huile sur toile,

National Gallery of Art, Washington National Gallery of Art,

Ailsa Mellon Bruce Fund

Parmi les quatre versions autographes connues de ce thème, la Madeleine pénitente conservée à Washington figure parmi les plus émouvantes. Assise de profil dans une pièce dépouillée, la sainte est absorbée dans une profonde méditation. Une flamme, que l’on ne voit pas directement, éclaire la scène d’un halo doré. L’image est d’une grande sobriété formelle, mais d’une richesse

symbolique saisissante : le crâne et le miroir évoquent la vanité des biens terrestres, tandis que la lumière, immatérielle, est une métaphore de l’élévation spirituelle.

Georges de La Tour donne ici une interprétation profondément humaine de la figure de la pécheresse repentie, figure du sacrement de pénitence ancrée dans la spiritualité catholique du XVIIe siècle. Par la simplicité de la composition, l’économie des moyens et la précision des détails, La Tour atteint une forme de grâce austère où le mysticisme se conjugue à une présence presque physique de son modèle.

Georges de La Tour

Georges de La Tour

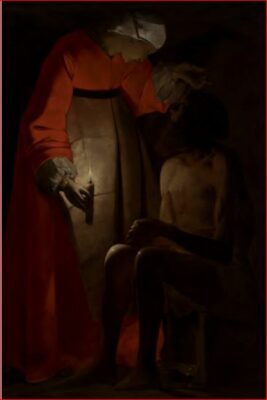

Job raillé par sa femme, années 1630, huile sur toile,

Musée départemental d’art ancien et contemporain, Épinal

Le clair-obscur dramatique, la simplicité de la composition et le naturalisme austère contribuent à faire de ce tableau l’un des plus saisissants et originaux de Georges de La Tour. Représentant un vieil homme décharné assis, une femme penchée sur lui, cette scène est identifiable à un passage du Livre de Job dans la Bible, grâce à l’indice discret du tesson de poterie posé aux

pieds du vieillard. La flamme de la bougie, discrète mais centrale, structure toute la composition : elle éclaire les visages, révèle les textures et crée une atmosphère de recueillement silencieux.

À l’instar de Caravage, Georges de La Tour cultive l’ambiguïté narrative et visuelle. Il gomme volontairement certains attributs iconographiques pour mieux immerger le spectateur dans une scène intime qui interroge la foi, la souffrance, et la solitude de l’homme éprouvé – transfigurant

le quotidien pour y faire advenir le divin.

Georges de La Tour

Georges de La Tour

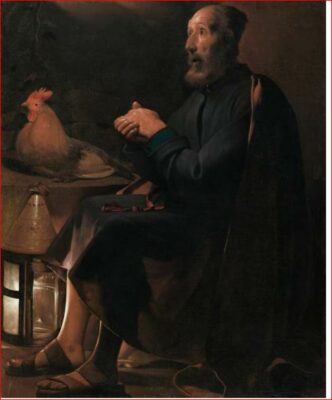

Les Larmes de saint Pierre (dit aussi Saint Pierre repentant), 1645,

huile sur toile, 114 x 95 cm

The Cleveland Museum of Art, Gift of the Hanna Fund

Signé et daté de 1645, le tableau des Larmes de saint Pierre constitue un jalon essentiel dans l’œuvre de Georges de La Tour. Saint Pierre est ici représenté non comme le fondateur glorieux de l’Église, mais comme un homme accablé par le remords. Assis, le regard rougi par les larmes, il médite dans l’obscurité, éclairé seulement par la lueur vacillante d’une lanterne. Sa position humble, ses pieds nus chaussés de lourdes socques, l’accent mis sur son âge et sa fragilité traduisent la douleur d’un homme qui a renié le Christ. À ses côtés, un coq rappelle la prophétie de Jésus : « Avant que le coq ne chante, tu m’auras renié trois fois. »

L’économie des formes, les couleurs sourdes et la retenue de cette scène empreinte de gravité délivrent une profonde charge spirituelle. Georges de La Tour imagine une iconographie de la contrition, solitaire, humaine, poignante.

Georges de La Tour

Georges de La Tour

Le Reniement de saint Pierre, 1650, Huile sur toile, 135,2 x 175,6 cm,

Nantes, Musée d’arts

C’est à partir de cette toile que l’historien de l’art Hermann Voss a identifié Georges de La Tour en 1915. Offert en étrennes au gouverneur de Lorraine, le maréchal de La Ferté, ce tableau est aussi l’un des rares à porter une date, ce qui en fait un repère important dans la chronologie de l’œuvre de Georges de La Tour. L’œuvre se distingue par la tension subtile entre sacré et profane. Dans un angle de la composition, saint Pierre et la servante se détachent dans

la pénombre. Mais l’espace principal est occupé par une scène profane : une partie de dés animée entre soldats, rendue avec un réalisme d’une grande virtuosité formelle.

Georges de La Tour continue d’explorer la lumière comme langage spirituel et dramatique. Mais il y insert une complexité narrative inédite, en confrontant la solitude intérieure du reniement à la trivialité tapageuse du monde. Dans cette œuvre tardive, la participation de l’atelier du peintre, voire de son fils Étienne, est possible, les pratiques d’atelier de Georges de La Tour dans les dernières années de sa vie restant encore assez méconnues.

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Jacquemart-André,

158, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Téléphone : 01 45 62 11 59

Horaires

Le Musée Jacquemart-André est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h.

Les vendredis de 10h à 22h

Les samedis de 10h à 19h

Dernière admission 30 minutes avant la fermeture du musée.

Le Nélie – Restaurant – Salon de thé est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 22h et les samedis

et dimanches de 11h à 19h.

Brunch les samedis et dimanches de 11h à 14h30.

Ouverture en nocturne afterwork les vendredis jusqu’à 22h.

Dernière admission au café 30 minutes avant la fermeture.

Accès

Le Musée se situe à quelques pas des Champs-Élysées et des grands magasins.

En métro : Lignes 9 et 13, stations Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe du Roule

En bus : Lignes 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93

Partager la publication "GEORGES DE LA TOUR entre ombre et lumière"