Maurizio Cattelan, Spermini, 1997 Masques en latex peints, 17,5 x9 x 10 cm (chacun) Courtesy Maurizio Cattelan’s Archive

Au Centre Pompidou Metz, jusqu'au 1er février 2027 -

Grande Nef, Galerie 1, Forum et toits des Galeries

Commissaires : Maurizio Cattelan, Chiara Parisi, directrice du Centre

Pompidou-Metz, et l’équipe du pôle Programmation du Centre Pompidou-Metz

– Sophie Bernal, Elia Biezunski, Anne Horvath, Laureen Picaut et Zoe Stillpass, accompagnées par Marta Papini.

Un dimanche sans fin. Un temps suspendu entre loisir et révolte. Pour célébrer ses 15 ans, le Centre PompidouMetz invite le public à une plongée vertigineuse

dans l’histoire de l’art à travers Dimanche sans fin, une exposition hors normes qui investit l’ensemble du musée. Près 400 pièces issues des collections du

Centre Pompidou rencontrent le regard implacable de Maurizio Cattelan, dont 40 de ses œuvres interrogent nos mythologies modernes avec lucidité et mélancolie.

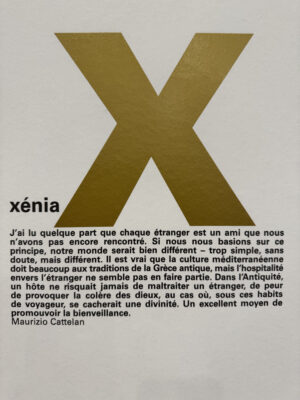

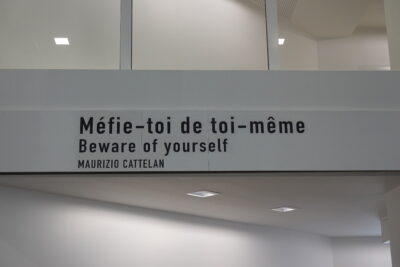

Dès l’entrée, le visiteur est confronté à une mise en scène de l’autorité

et de sa contestation. Ici, les textes de salle sont porteurs d’une parole

incarnée : celle de Maurizio Cattelan et des détenues de l’Institut de

réclusion pour femmes de la Giudecca-Venise, qui explorent ensemble

la notion de liberté sous la forme d’un abécédaire. En salle, des détenus

formés à la médiation issus du Centre pénitentiaire de Metz accompagnent

ponctuellement les groupes.

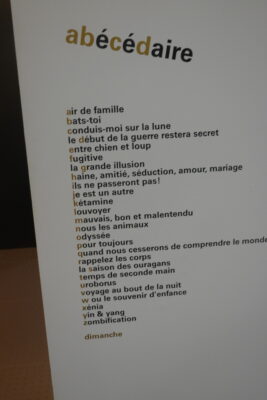

Au fil d’un parcours construit comme un abécédaire, l’exposition alterne

œuvres iconiques, pièces inattendues et dialogues transhistoriques. La

scénographie immersive de Berger&Berger transforme le musée en une

déambulation circulaire, faisant écho aux cycles du temps et à l’architecture

de Shigeru Ban et Jean de Gastines.

Loin d’un catalogue classique, le livre de l’exposition conçu par Irma Boom

pousse encore plus loin la réflexion. Maurizio Cattelan y livre un regard

singulier sur son propre travail et sur son histoire personnelle. Plus qu’un

recueil, une autobiographie.

Que signifie un dimanche sans fin ? Un jour qui s’étire entre liberté et

contrainte, mémoire et projection, errance et engagement. Avec cette

exposition, le Centre Pompidou-Metz propose un labyrinthe de récits où

l’art, en dialogue avec le réel, continue d’ouvrir des brèches dans notre

perception du monde.

Quinze après son exposition inaugurale Chefs-d’œuvre ? (2010), à l’occasion

de laquelle le Centre Pompidou-Metz questionnait notamment les acquis de

l’histoire de l’art, l’institution poursuit son exploration du regard porté sur

les œuvres et de la notion de collection. Cette réflexion trouve son point

d’orgue avec Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre

Pompidou, une exposition d’envergure célébrant à la fois le 15e

anniversaire du Centre Pompidou-Metz et son dialogue fécond avec le Centre Pompidou, en pleine métamorphose.

Une perspective nouvelle sur une collection d’exception

Se déployant dans tout le musée, du Forum à la Grande Nef, de la Galerie 1

aux toits des Galeries transformés pour la première fois en jardin de

sculptures, l’exposition rassemble plus de 400 œuvres issues des différents

départements du Musée national d’art moderne, qui rencontrent trente

œuvres de Maurizio Cattelan. Artiste de renommée internationale et

co-commissaire invité, il pose son regard incisif sur la collection, offrant un

jeu de correspondances inattendues.

Artiste majeur de la création contemporaine, Maurizio Cattelan insuffle à

l’exposition une approche incisive et décalée, et porte par sa présence un

regard neuf sur cette prestigieuse collection. Sa pensée, mélancolique

et ironique, traverse les contradictions sociétales, déjoue les structures

d’autorité et interroge les systèmes de croyance. Son univers qui frappe

depuis les années 1990 entre subversion et engagement, révèle notre monde

en mutation.

Le dimanche : entre rituels, loisirs et révolte

Dans de nombreuses cultures anciennes, le dimanche – dies solis chez les

Romains – est associé au soleil et à son culte. En 321 après J.-C., l’empereur

Constantin en fait un jour de repos et de prière dans tout l’Empire romain.

Au fil des siècles, sa signification évolue, et du temps sacré au temps libre,

le dimanche devient au XXe siècle le jour des loisirs, du sport et plus

récemment de la consommation. C’est aussi celui où l’on flâne dans un parc,

visite un musée, paresse chez soi ou partage un repas en famille, en gardant

à l’esprit la musique en sourdine de la révolte, du soulèvement qui peut

surgir à tout moment. Traversé par cette complexité, le parcours de

l’exposition oscille entre tendresse et culpabilité, pointant les impasses de

nos époques, pour mieux spéculer sur des lendemains alternatifs.

Traditionnellement associé au repos et à la contemplation, le dimanche est

un jour paradoxal. De jour sacré à celui des loisirs et de la consommation,

il résume à lui seul les mutations de nos sociétés. L’exposition en explore

les différentes facettes à travers un parcours thématisé en forme

d’abécédaire, clin d’œil à Gilles Deleuze. Chaque section, intitulée

d’après un poème, un film, un roman (A pour « Air de famille », B pour

« Bats-toi », C pour « Conduis-moi sur la lune », etc.) autant d’invitations

à revisiter les idées associées au dimanche et à s’immerger dans

l’univers complexe et torturé de Maurizio Cattelan, qui guide le visiteur

dans une exploration transhistorique et sensorielle.

Une immersion architecturale et scénographique

Parmi les 26 lettres de l’alphabet, auxquelles s’ajoute une 27e

entrée, celle dédiée à la section « Dimanche », et qui forment autant de chapitres, les visiteurs déambulent librement dans un parcours conçu par les scénographes Berger&Berger. Une grande dérive dans l’histoire de l’art jouant

d’associations étonnantes à tous les étages du musée.

La mise en espace joue sur les formes et les cycles. En écho à l’architecture

hexagonale de Shigeru Ban et Jean de Gastines, le parcours s’organise

autour d’une circulation giratoire dans la Grande Nef et de cercles

concentriques en Galerie 1, ponctués de lignes droites qui structurent

la déambulation.

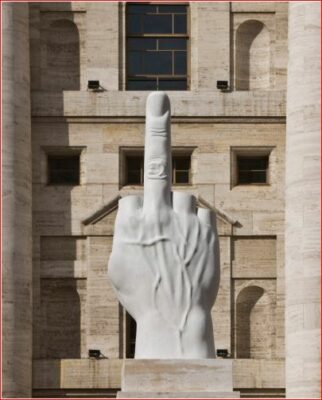

L’exposition se déploie sur plusieurs niveaux, proposant un voyage dans

l’histoire de l’art et ses ruptures. Dans le Forum, la monumentalité de

L.O.V.E., sculpture iconique de Cattelan représentant une main amputée

de ses doigts, ne laissant que le majeur tendu, instaure un face à face direct

avec le visiteur dès ses premiers pas dans le musée. Cet anti-monument

soulève des questions autour des relations de pouvoir et de croyances qui

soulève des questions autour des relations de pouvoir et de croyances qui

se jouent dans l’espace public.

Dans la Grande Nef, le serpent « Uroborus », figure du cycle infini, ouvre

l’exposition et donne son rythme au parcours, où dialoguent objets rituels,

artefacts anonymes et œuvres contemporaines. Les disques Pî chinois,

parures funéraires évoquant l’infini, croisent le Vieux Serpent de Meret

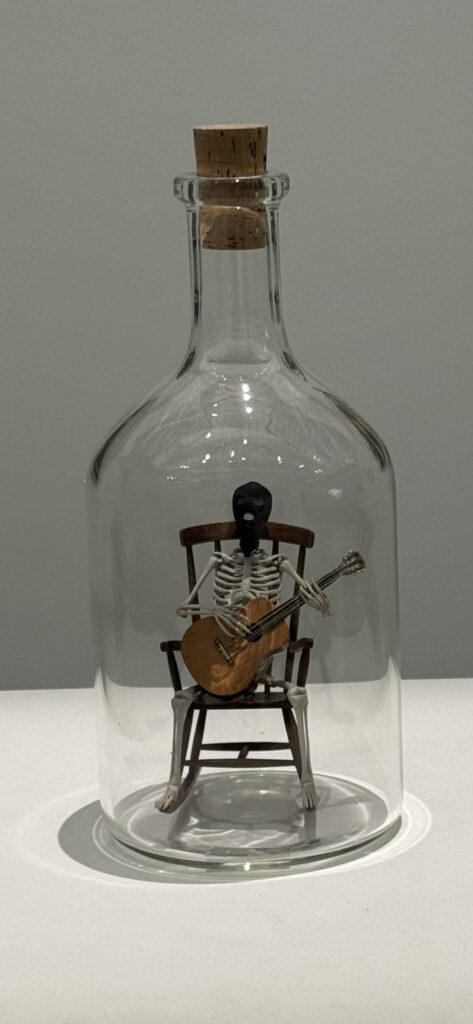

Oppenheim,  symbole à la fois d’origine et de dénouement. Felix de Maurizio

symbole à la fois d’origine et de dénouement. Felix de Maurizio

Cattelan, son gigantesque squelette de chat à l’échelle d’un dinosaure, remet

en question les classifications institutionnelles et les notions de fiction et

de réalité.

Il envahit la section « Dimanche » où des œuvres majeures

Il envahit la section « Dimanche » où des œuvres majeures

comme Le Bal Bullier de Sonia Delaunay nous révèlent la polysémie

du concept de cette journée. Ses couleurs vives et chaudes, comme baignées

de lumière, répondent à celle de Last Light de Felix Gonzalez-Torres, une

guirlande lumineuse de 24 ampoules correspondant aux heures de la journée

représentant le passage du temps, un cycle fragile en mémoire des victimes

du SIDA.

En Galerie 1, le dimanche devient le théâtre des tensions politiques

et artistiques : « Ils ne passeront pas » présente des œuvres révélant

les traumatismes de l’après-guerre, à l’instar de Souvenirs de la galerie

des glaces à Bruxelles d’Otto Dix, ou capturant la violence d’un combat

physique, avec Les Lutteurs de Natalia Gontcharova.

D’autres œuvres marquent l’esprit transgressif et les ruptures radicales

opérées par les avant-gardes : Le Grand Nu de Georges Braque explore

les limites de la perception cubiste, le Carré noir de Kasimir Malévitch

pousse l’abstraction jusqu’à son essence la plus pure et la Tête Dada de

Sophie Taeuber-Arp brosse le portrait de la révolution dadaïste dans un

geste résolument anti-autoritaire.

Georges Braque, Grand Nu, 1907-1908

Georges Braque, Grand Nu, 1907-1908

Huile sur toile, 140 x 100 cm

Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, AM 2002-127

© Adagp, Paris, 2025

Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. GrandPalaisRmn

Renseignements Pratiques

OUVERTURE

Tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai

HORAIRES

Du 1er novembre au 31 mars

Lundi → dimanche : 10:00-18:00

Du 1er avril au 31 octobre

Lundi → jeudi : 10:00-18:00

Vendredi → dimanche : 10:00-19:00

Partager la publication "Un dimanche sans fin-Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou"